Тайная вечеря (Галерея Альбертина, Вена) - Дюрер Альбрехт

Ошибка в тексте ?

Выделите ее мышкой и нажмите

Описание произведения.

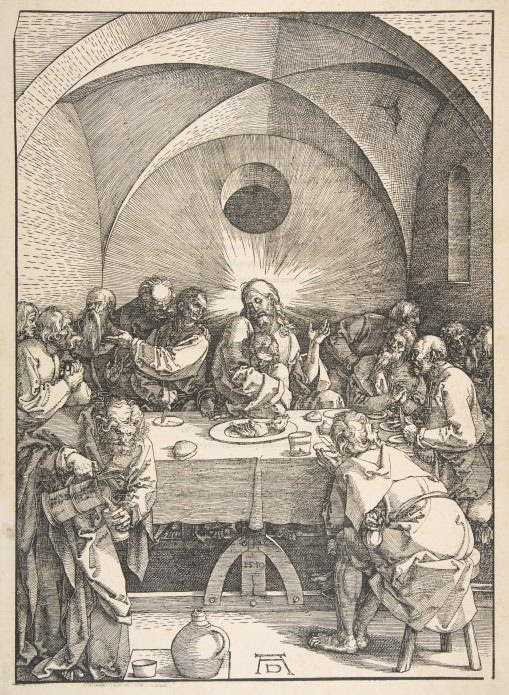

На гравюре Дюрера изображена последняя трапеза Христа с апостолами, на которой произошли три важных события — установление таинства Причащения, омовение ног учеников и предсказание Христом предательства Иуды: «Когда же настал вечер, Он возлег с двенадцатью учениками и когда они ели, сказал: истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня» (Мф. 26: 20-21). Последнее событие Дюрер делает центром своей картины, изображая момент, когда Иисус сообщает ученикам о предателе.

К этой теме художник неоднократно обращался в своем творчестве, по-разному расставляя акценты и меняя количество действующих лиц. В центре стола мы видим Иисуса в белых одеждах, над его головой сияет крестообразный нимб. В центре стола на тарелке лежит пасхальный агнец-символ будущей жертвы. Левой рукой Иисус обнимает своего любимого ученика Иоанна, который прильнул к груди Учителя. Глаза юноши закрыты, очевидно, что он погружен в послеобеденный сон и не замечает царящего вокруг оживления. От слов Христа о предателе, апостолы поднимаются со своих мест, пристально смотрят друг на друга, желая понять, кто может быть способен на злодеяние. Художник использует все свое мастерство психологизма для передачи самых разных эмоций. Кто-то в негодовании вонзает нож в тарелку, кто-то задумчиво смотрит вверх, или обращается к соседу, заглядывая тому в глаза. Есть и тот, кто буднично наливает вино из графина. Однако самой невозмутимой фигурой по традиции представлен Иуда. Художник изображает его на первом плане, развернутым спиной к зрителю так, чтобы мы не видели лица предателя. За спиной Иуды висит заветный мешок с золотом. Есть и еще одна интересная деталь - нож на тарелке Иуды направлен прямо в сторону Христа.

История создания.

Альбрехт Дюрер был наиболее выдающейся фигурой европейского искусства изготовления гравюр. Большая часть его работ была посвящена религиозным темам. С ранней молодости до преклонных лет мастер работал над шестью разными сериями гравюр, иллюстрировавшими Библию.

Цикл гравюр «Апокалипсис в лицах» появился накануне 1500 года, когда Германию сотрясали крестьянские волнения, религиозные распри накануне Реформации, эпидемия чумы. Серия исполнена в технике обрезной гравюры на дереве и создавалась в период с 1496 по 1498 год.

Если «Апокалипсис» был создан на одном дыхании, то к теме последних дней земной жизни Христа - «Страстям» Дюрер обращался в различных состояниях духа, примерял для них разные форматы и техники. Евангельские описания мучений Иисуса Христа — это ведущая тема искусства XV века. Уже в Средние века была разработана иконография всех сюжетов, которая была легко узнаваема. Альбрехт Дюрер, обращаясь к теме «Страстей», вводил в традиционную иконографию свои дополнения, иногда увеличивал число сюжетов.

Серия «Большие страсти» исполнена в технике обрезной гравюры на дереве и состоит из 11 гравюр и титульного листа. К работе над ней художник обращался дважды. Основная часть ксилографий датируется 1496–1500 годами. В 1496–1498 годах Дюрер работал над серией «Апокалипсис», однако в это же время он выполнил самые драматичные композиции «Страстей»: «Моление о Чаше», «Бичевание», «Се Человек», «Несение креста», «Распятие», «Оплакивание» и «Положение во гроб». После второй поездки в Италию (1505–1507 г.) художник завершил работу над серией и в 1511 году издал ее в Нюрнберге с латинским текстом на обороте, почти одновременно с серией «Жизнь Марии». После смерти Дюрера серия была издана дважды: в 1675 году в Аугсбурге, в 1690 году в Ульме.

Отношение автора к вере.

С юных лет Альбрехт Дюрер предавался глубоким рассуждениям на тему вопросов бытия и своего предназначения. Многочисленные автопортреты художника свидетельствуют о его стремлении заглянуть вглубь своей природы и воспитать свою личность соразмерно таланту, который был дарован ему Богом. На одном из ранних автопортретов, который был создан в тринадцатилетнем возрасте, мастер предстает задумчивым юношей, тонко и глубоко чувствующим. Позднее поиски самоопределения живописца особенно ярко проявляются в мысли о том, что художник является творцом, подобно Богу. Альбрехт Дюрер вел нравственную жизнь глубоко верующего христианина. Один из современников так писал о художнике: «За всю жизнь не известно ни одного поступка, который бы заслужил порицания или хотя бы снисхождения. Он был безупречен вполне».

При этом художник жил в сложную эпоху Реформации, когда каждому человеку предстояло сделать выбор - поддерживать революционные изменения религиозных уставов или отстаивать непреложные основы христианской веры. Изначально, прельстившись новыми идеями, живописец примкнул к лютеровскому движению, но впоследствии разочаровался в Реформации. В итоге евангельская тема становится лейтмотивом творчества Дюрера, бывшего духовно очень чутким человеком. В конце своего творчества художник сделал надпись на одной из картин, ставшей своеобразным завещанием будущим поколениям: «Все мирские правители в эти опасные времена пусть остерегаются, чтобы не принять за божественное слово человеческие заблуждения». Сказанное было особенно важно в ту эпоху, когда Нюрнберг официально принял Реформацию. Тогда люди самых разных направлений новой веры стали проповедовать свои учения. Живописец призывал современников и потомков к внутренней стойкости в борьбе с лжепророками, которые ставили под угрозу весь строй духовной и материальной культуры. Твердой основой и истинной жизненной опорой человечества Альбрехт Дюрер считал библейское слово, не искаженное домыслами современности.

Биография.

Альбрехт Дюрер родился 21 мая 1471 г. в Нюрнберге, главном центре немецкого гуманизма. Его художественное дарование, деловые качества и мировоззрение формировались под влиянием трех людей, сыгравших наиболее важную роль в его жизни: отца, венгерского ювелира; крестного Кобергера, оставившего ювелирное искусство и занявшегося издательским делом; и ближайшего друга Дюрера, Вилибальда Пиркхаймера - выдающегося гуманиста, познакомившего молодого художника с новыми ренессансными идеями и произведениями итальянских мастеров.

Дюрер освоил основы живописи и ксилографии в мастерской художника Михаэля Вольгемута. 1492-1494 годы он провел в Базеле, крупнейшем центре производства иллюстрированных книг. Здесь молодой художник увлекся ксилографией и гравюрой на меди. В 1494 году, после посещения Страсбурга, Дюрер вернулся на родину, но вскоре отправился в Венецию. По дороге мастер выполнил несколько замечательных акварельных пейзажей, которые являются одними из первых произведений этого жанра в западноевропейском искусстве.

Вернувшись в Нюрнберг в 1495 году, художник открыл собственную мастерскую и стал делать рисунки, по которым его ученики изготавливали ксилографии. Печатая значительное количество оттисков, Дюрер с 1497 года начал прибегать к услугам агентов, продававших его гравюры по всей Европе. Таким образом, он стал не только художником, но и издателем; его славу упрочило издание в 1498 году серии гравюр на дереве «Апокалипсис».

В 1506 году, возможно, спасаясь от чумы, Дюрер снова приехал в Венецию. Здесь он создает выдающиеся полотна «Христос среди учителей» и «Праздник четок». Вернувшись в Нюрнберг, Дюрер продолжал заниматься гравюрой, однако среди его произведений 1507-1511 годов более важное место занимают картины. По всей видимости, художника не привлекал получивший широкое распространение в эти годы прием сфумато, и он продолжал писать в жестком линеарном стиле. Известный диптих «Адам и Ева» (1507 г.) был создан именно в это период.

Годы 1511-1514 были посвящены преимущественно гравюре. Дюрер выпустил второе издание «Апокалипсиса», цикл из двадцати гравюр на дереве «Жизнь Марии», двенадцать гравюр серии «Большие Страсти» и тридцать семь гравюр на тот же сюжет – «Малые Страсти». В этот период его стиль становится более уверенным, контрасты света и тени сильнее. В 1513-1514 годах художник создал три самых знаменитых своих листа: «Рыцарь, смерть и дьявол»; «Св. Иероним в келье» и «Меланхолия I».

В 1514 году Дюрер стал придворным художником императора Максимилиана I. Дюрер продолжал писать и картины, создав замечательный «Портрет императора Максимилиана» и образ «Богоматерь с Младенцем и св. Анной» (1519-1520 гг.).

В конце своей жизни Дюрер приступил к теоретическому осмыслению своих наблюдений и написал трактаты о пропорциях человеческого тела и о перспективе - проблемах, занимавших его еще со времен первой поездки в Италию. Художник ушел из жизни в Нюрнберге 6 апреля 1528 года.

Автор текста: Миненко Евгения Владимировна.