«Как Иисус распятый на кресте...» - Тарковский Арсений Александрович

Ошибка в тексте ?

Выделите ее мышкой и нажмите

«Как Иисус распятый на кресте...»

Как Иисус распятый на кресте

Зубец горы чернел на высоте

Границы неба и приземной пули,

А солнце поднималось по кресту,

И все мы как на каменном плоту,

По каменному океану плыли.

Так снилось мне.

Среди каких степей

В какой стране, среди каких нагорий

И чья душа столь близкая моей,

Несла свое слепительное горе?

И от кого из пращуров своих

Я получил наследство роковое —

Шипы над перекладиной кривою,

Лиловый блеск на скулах восковых

И надпись над поникшей головою?

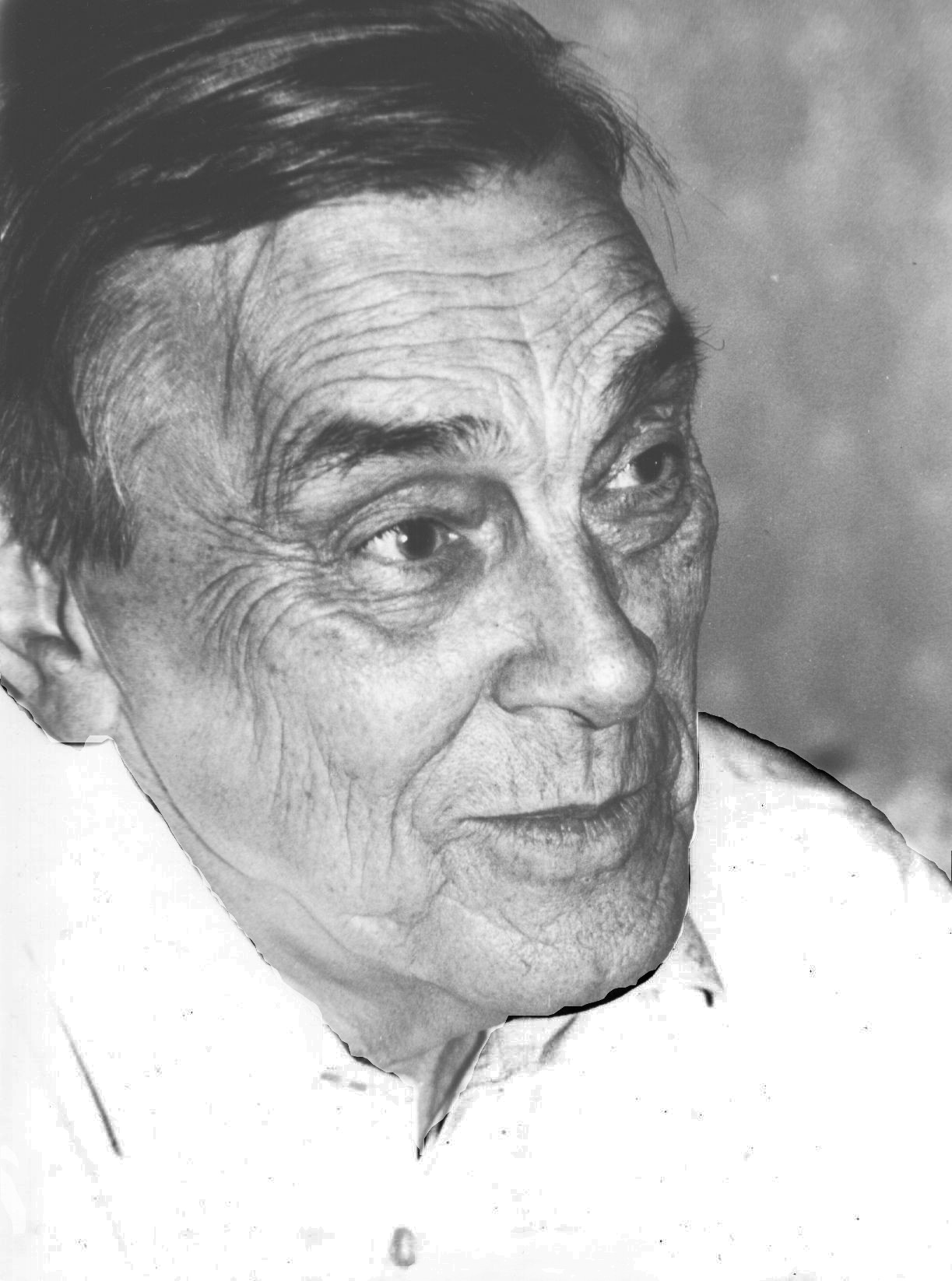

Биография

Арсений Александрович Тарковский родился 25 июня 1907 года в Елисаветграде (сейчас – украинский город Крапивницкий). Отец его был переводчиком, журналистом, знатоком слова, он и привил маленькому Арсению любовь к литературе. В 1913 Арсений вместе с отцом посещал поэтические вечера приезжавших в Елисаветград поэтов Серебряного века: И. Северянина, К. Бальмонта, Ф. Сологуба.

Арсений Тарковский – поэт с удивительной судьбой, такой же неповторимой, как и его лирика на фоне жестоких реалий 20 века. В 1921 году после установления советской власти на Украине молодого поэта осудили за политически сомнительные стихотворения и приговорили к расстрелу. Тарковскому удалось сбежать по дороге в тюрьму, после чего он три года скитался по Украине без средств к существованию, далеко от семьи.

В этот самый период Арсений переезжает в Москву к сестре своего отца, где начинается его литературный путь. Поступив в 1925 году на Высшие литературные курсы, Арсений знакомится со многими современными поэтами; там он впервые увидел свою будущую супругу – Марию Ивановну Вишнякову. В браке у Арсения и Марии родилось двое детей: сын Андрей в 1932 году, будущий кинорежиссер, и в 1934 году дочь Марина.

В начале 1930-х годов Арсений Александрович начинает заниматься художественными переводами, сотрудничает в газете «Гудок» и журнале «Прожектор» как автор стихотворных фельетонов и судебных очерков.

Начало Великой Отечественной Войны застало Тарковского в Москве: Марию Ивановну и детей он отправляет в эвакуацию в Ивановскую область. А самого Арсения Александровича с января 1942 года зачисляют на фронт в качестве писателя армейской газеты «Боевая тревога». В 1943 году поэт был ранен в ногу, из-за газовой гангрены ногу пришлось ампутировать. Война полностью меняет человека, не убив физически, она может убить его духовно. Арсений Тарковский же остался жив. Война как тяжелое испытание для всего русского народа заставила поэта переосмыслить вечные вопросы бытия, по-новому взглянуть на философию жизни и смерти.

На протяжении всего жизненного пути Тарковский пишет стихи, и несмотря на то, что первые стихотворения поэт опубликовал еще в 1926 году, как оригинальный автор Арсений Александрович предстал перед читателями лишь в 1962 году. В том же самом году его сын - Андрей получил Гран-при Венецианского международного кинофестиваля за дебютный киношедевр «Иваново детство». И с этого года творчество отца и сына переплетаются в кинолентах Андрея.

Поэтическое признание пришло к Тарковскому лишь в 1970-е годы. Но в этот период Арсений Александрович уже стремился подвести итог своей жизни. Смерть сына Андрея в 1986 году окончательно подорвала здоровье поэта. В ноябре 1988 года его состояние резко ухудшилось, и поэта определили на лечение в Центральную клиническую больницу. Вышедшая в апреле 1989 года книга «Звёзды над Арагацем» была последним прижизненным изданием поэта. Арсений Александрович скончался 27 мая 1989 года. Через несколько месяцев после смерти Арсений Александрович Тарковский посмертно удостоен Государственной премии СССР.

Отношение автора к вере

Христианские мотивы в стихотворениях Тарковского – это мотивы света, преображения, единства человека и природы. Религиозность Тарковского – христианская, потому как дух Христа – это дух мира, любви и света. Поэтические образы в его творчестве являются символами глубокой одухотворенности, идеалы, в них заключенные, – это любовь к людям, любовь к своей родной земле, языку, культуре.

Поэзия Арсения Тарковского передает вкус воды и ветра, движения природы, направленные к очищению и просветлению, не собирая никого под знамена, не гордясь трагедиями, не оправдывая зверств. Вера в светлое будущее сквозит во всем творчестве поэта, в котором печаль и страдание сочетаются со всепросветляющим озарением. «Печаль моя светла»… Эта мысль, высказанная Пушкиным, звучит в творчестве поэта как вдохновенная надежда, превозмагающая самое тяжкое горе.

Поэтическое мышление Тарковского было связано с нравственным очищением, с катарсисом, преображением. Целый пласт творчества поэта даёт возможность увидеть преображённый мир, который живет законами не материального мира, а любовью и красотой. Глубоко символично, что жизнь великого мастера обрамлена Преображением: крестили поэта в 1907 году в храме Преображения, и отпевали в 1989 году в храме Преображения в Переделкине.

Арсений Александрович Тарковский умел говорить полнокровной русской речью, умел благословлять жизнь в самые тяжелые и трагические часы, умел сказать о Великом Творце, о Всехитритце, не называя Его имени: «Не я словарь по слову составлял, / А он меня творил из красной глины…». Он говорил правдивым, горьким и просветляющим словом. Творчеству Тарковского присуще «библейское мироотношение», которое, как пишет С. С. Аверинцев живет антитезами: «жизни и смерти», «мудрости и суеты».

Свидетельством веры Арсения Тарковского являются его стихи. Такие произведения, как «Первые свидания», «Я учился траве, раскрывая тетрадь...», «Посредине мира» пронизаны светом преображения, радостным предощущением Царства Божия. Вот один из фрагментов: «Я-то знал, что любая росинка – слеза. / Знал, что в каждой фасетке огромного ока, / В каждой радуге ярко стрекочущих крыл / Обитает горящее слово пророка, / И Адамову тайну я чудом открыл». Особое внимание поэт уделяет «праотцу людей» – Адаму, ведь именно с Адамом библейская традиция связывает появление слова (Быт. 2:19-20). Библейские образы в поэзии Тарковского предстают в моменты глубокого духовного озарения и проникновения умом и сердцем в тайны сотворения мира: «И я раздвинул жар берёзовый, / Как заповедал Даниил, / Благословил закал свой розовый, / И как пророк заговорил».

Арсений Тарковский – поэт глубокой нравственности, творчество которого не соответствовало идеологическим требованиям, предъявляемым советской литературе. Высокая нравственная позиция Тарковского позволила ему увидеть суть явлений и событий, не закрывая глаза на темные лики времени. Духовная сила поэта помогла ему найти смысловые формы отшумевших трагедий, обнаружить болевые точки былых эпох для того, чтобы напомнить человеку о его достоинстве.

История создания

Стихотворение «Как Иисус распятый на кресте...» было написано в 1962 году. Это был переломный этап в жизни Арсения Тарковского, именно в этом году выходит в свет его первая книга «Перед снегом». Для человека, чье главное ремесло – язык, долгие годы творческого вынужденного молчания заставляют переосмыслить свою философию жизни.

Поэзия Тарковского – это диалог жизни со смертью. Пройдя через страшные испытания войны, он боялся смерти, принимая лишь «бессмертие при жизни». Смерть оставляет после себя только память, но пока поэт жив, он вправе ощущать себя сверстником вечности: «Я бессмертен, пока я не умер» – говорил Арсений Тарковский. Отсюда – эсхатологический сюжет стихотворения, обращение к Евангельскому рассказу. Тарковский говорит о таинстве своей жизни, своей души, которая «по подобию» переживает то же, что переживал Иисус в Своём распятии.

Описание произведения

Стихотворение начинается со сравнения: «Как Иисус распятый на кресте / Зубец горы чернел на высоте». Горный пик отождествляется с крестом, который является центром мира: по кресту «поднимается солнце», а у подножия его – всё человечество: «И все мы как на каменном плоту, / По каменному океану плыли». Дальнейшее развитие сюжета – своего рода «распространение» реальности, которое дано в категориях земного и небесного: «Границы неба и приземной пули». Вторая часть стихотворения переводит действие из плана внешней действительности, как бы увиденной со стороны, в план внутренний.

В данном произведении мы видим прямую соотнесённость с христианской экзегетикой. Целый ряд словесных знаков, символов, аллюзий задают определённый вектор понимания. Тарковский использует яркие поэтические образы: «И чья душа столь близкая моей, / Несла свое слепительное горе?». В этом описании завуалирована сцена распятия незаконно осуждённого Богочеловека Иисуса Христа. Христос принял страдания и смерть добровольно, ради искупления людей, ради спасения всего рода человеческого.

Тарковский приоткрывает перед нами подробности этой трагичной, жестокой и мучительной казни: «Шипы над перекладиной кривою» – это ничто иное как венец из терна – корона из веток колючего кустарника с острыми длинными шипами (Мф.28:29). Богочеловека обвиняли в том, что Он называет себя царем Иудейским, возложив терновый венец на голову Христу, римские воины начали издеваться над Ним, говоря: «Радуйся, Царь Иудейский!». Образ Иисуса Христа с терновым венцом – образ страдания, ведь венец был Его «коронованием» и являлся орудием пытки. Но Святые Отцы приводят и иное значение – венец из терния означал грехи человеческие: «ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Мф.26:28). Искупитель взял на себя вину, Безгрешный принял на себя грехи всех, и вечным символом этого нечеловеческого поступка является Терновый Венец. Поэтический образ «Лиловый блеск на скулах восковых» снова раскрывает нам картину пыток Христа. Шипы вонзались в Его голову, раны источали кровь – лиловый блеск – это капли крови, стекающие по лицу Спасителя.

Последняя строка стихотворения звучит так: «И надпись над поникшей головою?». О какой надписи говорит поэт? Согласно иудейской традиции, при совершении казни над главами распятых прибивались дощечки, на которых изображались их имена и преступления. Надпись «над поникшей головою» Христа гласила: «Иисус Назорей, Царь Иудейский» (Ин. 19:19). Надпись была сделана на всех основных языках того времени: латинском, греческом и иудейском. Пилат хотел, чтобы все знали, за что начальники осудили Христа, он хотел уязвить членов синедриона, потому как они обвиняли Господа в незаконном присвоении себе царского достоинства. Но одновременно Пилат невольно исполнил высшую цель: в минуту самого крайнего Своего унижения Господь Иисус Христос на весь мир был объявлен Царем.

В стихотворении «Как Иисус распятый на кресте...» множество значимых христианских символов, связанных с трагичным и в тоже время величественным событием – Распятием Христа, однако всё же это произведение глубоко личное для поэта. Тарковский являет нам память о том, что в подлинной человеческой жизни происходит то же, что происходило с Иисусом Христом, потому как Распятие Богочеловека являет нам образ жертвенности и безграничной любви к людям даже в период самых тяжких испытаний.