Андрей Первозванный - Демут-Малиновский Василий Иванович

Ошибка в тексте ?

Выделите ее мышкой и нажмите

Описание произведения

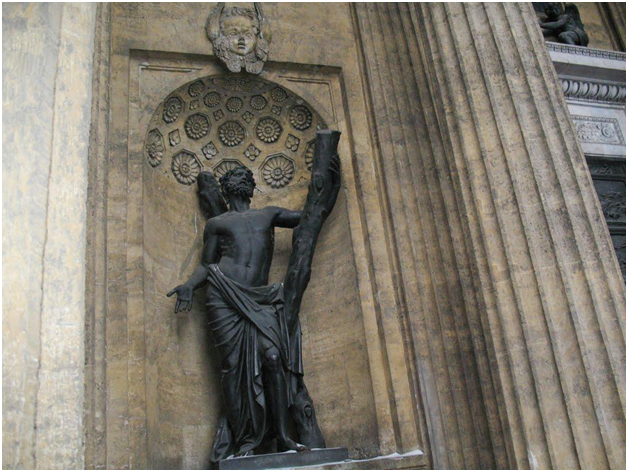

Для оформления одного из портиков Казанского собора неслучайно была выбрана скульптура апостола Андрея Первозванного, так как это не только первый апостол, призванный Христом, но и первый просветитель славянского народа, согласно церковному преданию. Апостол изображён страдающим, полуобнажённым, с воздетыми к небу очами. Его уста, вероятнее всего, произносят слова молитвы, обращённой к Господу. Возможно, в данной скульптуре запечатлены моменты перед его мученической кончиной. Статуя выполнена из бронзы в стиле реализма.

За фигурой апостола находится Х-образный или косой крест (из брёвен), впоследствии получивший название «Андреевский», так как он стал символом его мученической казни - апостол Андрей Первозванный был распят на таком кресте. Скульптура вызывает, скорее, чувство сострадания у смотрящего, а не молитвенного благоговения. Стиль античной пластики в скульптуре, который широко был распространён в Италии, близок по духу католической церкви, но совершенно чужд православию.

История создания

Скульптура святого апостола Андрея Первозванного – одна из статуй, оформляющая северный портик Казанского собора в Санкт-Петербурге. Она была выполнена российским скульптором В. И. Демутом-Малиновским в 1811 году. В своей трактовке скульптур В. И. Демут-Малиновский оказался далеким от аскетического, религиозного решения: реальный человек с его переживаниями стал центром внимания мастера, предметом изображения.

Апостол Андрей Первозванный – это один из двенадцати апостолов, учеников Иисуса Христа, который первым был призван Иисусом Христом (согласно Евангелию от Иоанна). Апостол Андрей Первозванный упоминается во всех четырёх Евангелиях, а также в книге Деяний святых апостолов, которая считается исторической книгой Нового Завета.

В. И. Демут-Малиновский в скульптуре Андрея Первозванного обратился к теме человеческого страдания. Возведенные к небу глаза, напряжённо сведенные брови, спутанные пряди волос – все это изобличает мучение.

Для отливки статуи были оборудованы специальные литейные мастерские при Академии художеств, где в первой трети XIX века создавались все значительные бронзовые монументы.

Отношение автора к вере

Творчество российского скульптора Василия Ивановича Демута-Малиновского свидетельствует о существенном влиянии на его внутренний мир западноевропейского искусства и католической христианской традиции. Нельзя не отметить его личного интереса к религии, хотя сложно назвать скульптора человеком глубоко верующим. Религиозной тематике посвящены несколько его лучших произведений. Безусловно, он был знаком и с православием, однако, не изучая византийское искусство и византийское наследие людям творчества сложно передать его дух. Произведения В. И. Демут-Малиновского передают благородство, силу, величие и решительность, что неоднократно подчёркивали искусствоведы.

Биография

Российский скульптор Василий Иванович Демут-Малиновский родился в Санкт-Петербурге в 1778 году. Отец Малиновского работал резчиком по дереву, и маленький Василий с детства учился пластике, наблюдая за работой отца.

В 1785 году, будучи ещё ребёнком, в возрасте семи лет он начал обучение в Академии художеств. Являлся учеником скульптора М. И. Козловского, за время обучения он был неоднократно отмечен наградами Академии: получил малую серебряную медаль в 1798 году, большую серебряную и малую золотую в 1799 году за программу «Ангел выводит Апостола Петра из темницы». Был награждён большой золотой медалью в 1800 году в составе группы скульпторов за коллективную работу — барельефы к памятнику Петру I у Михайловского замка работы Бартоломео Растрелли.

В 1802 году умер М. И. Козловский. Для создания надгробия на его могиле тогдашним президентом Академии графом А. С. Строгановым был объявлен конкурс. В. И. Демут-Малиновский участвовал в этом конкурсе и выиграл его, получив вторично большую золотую медаль. По мнению исследователей, в этом памятнике есть всё, что развивалось в таланте Демут-Малиновского, — простота и серьёзность мысли, чувство и понимание красоты человеческого тела.

В 1803 году Демут-Малиновский вместе с другими воспитанниками Академии художеств был отправлен в заграничную командировку в Италию. В это время он активно работал в пластике. Демут-Малиновский создавал зарисовки новых композиций, рисовал натуру, срисовывал античные образцы. В этот период им были созданы композиции на мифологические темы, в том числе скульптор начал работу над барельефом «Геркулес и Омфала», статую «Нарцисса, смотрящегося в воду» и несколько голов и бюстов. В 1806 году мастер вернулся на родину, но все его работы, выполненные за границей, погибли в пути. Ему предстояло создать новые произведения.

По возвращении в Россию он выполнил эскиз статуи «Илья-пророк», за что в 1807 году был удостоен звания академика. Но основная работа в Санкт-Петербурге по приезде была сконцентрирована в создании декоративного оформления строившихся акцентов городской среды — Казанского собора и Горного института. Эти здания и сооружения были построены архитектором А. Н. Воронихиным.

Демут-Малиновский, сотрудничая с Воронихиным, участвовал в создании одного из красивейших интерьеров Павловского дворца «Кабинета-фонарика» с фигурами кариатид, который был закончен в 1808 году. Тогда же, в 1808 году, скульптору было присвоено звание адъюнкт-профессора. Для Казанского собора скульптор исполнил статую Андрея Первозванного в 1811 году.

Для здания Горного института скульптор создал группу «Похищение Прозерпины Плутоном» на сюжет античной мифологии в римском переложении. На здании также были установлены барельефные фризы работы Демут-Малиновского «Венера приходит к Вулкану за доспехами Марса» и «Аполлон приходит к Вулкану за изготовленной для него колесницей» (пудостский камень, 1809—1811). В оформлении Горного института ярко проявился синтез архитектуры и монументальной скульптуры, характерный для русского градостроительства первой половины XIX века.

С 1812 по 1814 годы Демут-Малиновский вёл активную деятельность: совместно с С. С. Пименовым работал над оформлением здания Главного Адмиралтейства. В это время он активно работал в области надгробной скульптуры. Он создал памятник Е. И. Барышниковой и памятник А. Н. Воронихину (1814; Тихвинское кладбище, Некрополь XVIII века, Музей городской скульптуры). В 1813 году скульптору было присвоено звание профессора.

В 1812—1814 годах Демут-Малиновский был приглашён на перестройку здания Главного Адмиралтейства. Позже Демут-Малиновский принимал активное участие в оформлении здания императорской публичной библиотеки (построено в 1820-х годах). Он создал статую Минервы над фронтоном, фигуры Демосфена, Гиппократа, Эвклида и скульптурный фриз.

В последние годы жизни Василий Иванович активно трудился над созданием лепных украшений для интерьеров Зимнего дворца и здания Академии художеств. В эти годы произошёл определённый служебный рост Демут-Малиновского: в 1833 году скульптору присуждено звание заслуженного профессора. С 1836 года после смерти Мартоса он занял пост ректора Академии художеств по отделению скульптуры.

В 1830-х годах скульптор выполнил памятник Екатерине II. По замыслу этот памятник должен был стать гимном русскому оружию в честь победы над Турцией в Русско-турецкой войне 1787—1792 годов. Он был установлен в усадьбе генерала П. А. Румянцева Троицкое-Кайнарджи. Сейчас памятник находится в Государственном музее архитектуры им. А. В. Щусева.

В 1838—1846 годах Демут-Малиновский создал памятник Ивану Сусанину. Он был установлен в Костроме.

В. И. Демут-Малиновский скончался 16 июля 1846 года. Похоронен на Смоленском православном кладбище; в 1930-е перезахоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.

Автор текста: Сарра Биллер