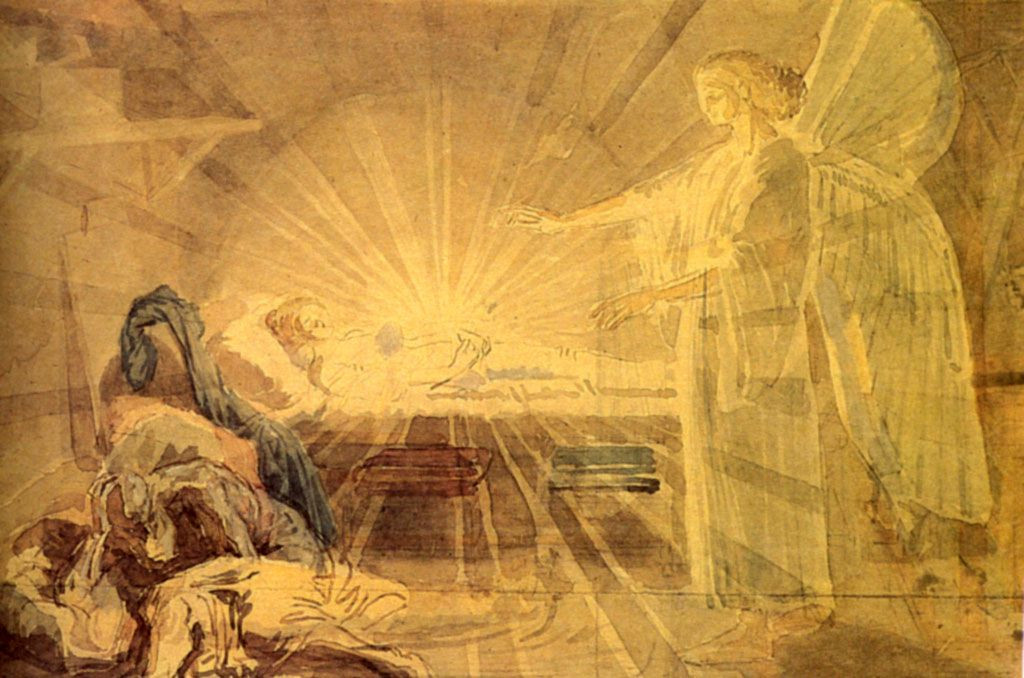

Сон Иосифа - Александр Андреевич Иванов

Ошибка в тексте ?

Выделите ее мышкой и нажмите

Описание произведения.

«Сон Иосифа» в христианском сознании ассоциируется со сном Иосифа Прекрасного, сына Иакова. Но Александр Иванов иллюстрирует другой сон, другого Иосифа, а именно — Иосифа Обручника, мужа Девы Марии. Праведный Иосиф оказался в тени православной живописной традиции, иконописные изображения Святого Семейства в его полном земном составе достаточно редки.

Внимание, которое уделяет Александр Иванов фигуре Иосифа Обручника, его переживаниям и библейской роли, нашло отражение в эскизе «Сон Иосифа». В католической Италии, где Иванов провел большую часть своей жизни, Иосиф-плотник, Иосиф Обручник — не забытый герой. Художники итальянского Возрождения трактуют его евангельскую биографию во многих полотнах. Особенности такого восприятия Нового Завета не могли пройти мимо Александра Иванова, глубоко интересовавшегося исторической стороной Библии.

«Сон Иосифа» — потрясающая по своей эмоциональной силе акварель. Художник в точности воспроизводит евангельский текст:

«Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее. Но когда он помыслил это, — се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого; родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог»» (Мф.1: 19-23).

Центр композиции рисунка — это льющийся лучезарный свет из утробы Марии, вифлеемская Звезда, зарождающаяся в Ней, растущее и воплощающееся прямо в это мгновение Спасение — Иисус. Мария — единственная, чьей фигуре дан цвет. Она — настоящая, не сон, не мираж, Дева, в утробе Которой вынашивается Спаситель Мира. По сравнению с Ней, фигура ангела и старца Иосифа — бесплотны, призрачны, практически безжизненны, потому что настоящая Жизнь сейчас — это та точка отсчета, которую хранит в себе Мариам. Ее правую руку держит ангел, он протягивает ее к Иосифу, как протягивают детскую ручку в родительскую ладонь — здесь безопасно и надежно. Ангел оберегает Деву, но и соединяет ее с тем, кто будет беречь Ее на земном поприще. Правая рука посланника простирается над согбенным старцем — в этом жесте благословение и напутствие. Тень от руки ангела — тень Бога-Отца, широкая и всемогущая десница - повелевает сомневающемуся потомку Давида исполнить предначертанное пророками. И в этом повелении ясно виден покров и защита на всем предстоящем пути Святого семейства.

Иосиф принимает эту весть в полудреме, бессильно скрестив руки, покорно склонив отяжелевшую от дум голову. Он еле держится на постели. Художнику прекрасно удалось передать тяжесть момента, предшествующего явлению ангела, в котором праведный старец был застигнут. Зритель уже предчувствует следующий миг — Иосиф войдет в сферический свет, исходящий от Марии, едва протянув Ей руку, тем самым, включаясь лично в историю вселенского спасения.

История создания.

В последнее десятилетие своей жизни, в 1849-1858 годы Александр Иванов трудился над большой серией рисунков и акварелей, получивших название «Библейские эскизы».

Художник мечтал поучаствовать в росписях Храма Христа Спасителя, но заказ был отдан К. Брюллову, что побудило Александр Иванова придумать свой проект, посвященный религиозным сюжетам Ветхого и Нового Заветов. Иванов мечтал расписать фресками некое здание, которое должно было быть чем-то средним между «храмом искусства» - прообразом музея - и «храмом философии»: Храмом человечества.

Эскизами к этим неосуществленным фрескам стало несколько сотен акварелей. Художник ищет через свои эскизы форму воспроизведения библейской реальности. Предметом пристального изучения для него становится восточное искусство. По тонкому замечанию одного из исследователей, «древневосточные элементы введены органически в стиль эскизов, воздействуя на него так же, как воздействовали они в свое время на эллинизм при сложении византийского искусства».

Библейские эскизы Александра Иванова, плод его многолетних размышлений над Ветхим Заветом и Евангелием, были оценены такими критиками, как А. И. Бенуа и В. В. Стасов как вершина его творчества, превышающими по мастерству полотно «Явление Христа народу».

Сергей Иванов, брат художника, писал: «Эти композиции делались моим братом в продолжении восьми лет, т. е. с 1849 г. до начала 1858 года, времени поездки моего брата в Петербург и его кончины… Это рисунок, освободившийся от всякой манерности, сделавшийся легким и покорным выражением мысли».

Да, именно в этих эскизах у Александра Иванова выработался свой стиль. Он обрел свободу от академической рутины, что отразилось в самых простых, ничем не стесняемых поворотах и положениях героев. Пейзаж перестал быть калькой с итальянских местностей и приблизился к действительно европейскому пейзажу, который мастер изучал по снимкам европейских путешественников, чаще всего, англичан. Все библейские изображения носят теперь отпечаток не только Востока вообще, но и Палестины в особенности, живо перенося действие в местности Ветхого Завета и Евангелия.

Отношение автора к вере.

Религиозно-историческая тематика – основная в творчестве Александра Иванова. Писатель и друг художника Н. В. Гоголь в книге «Выбранные места из переписки с друзьями» так определил Александра Иванова в период его работы над полотном «Явление Христа народу»: «умер для всего в мире» и «ведет жизнь истинно монашескую, корпя день и ночь над своей работой и молясь ежеминутно» (цитата из письма Гоголя Иванову). По выражению И. С. Тургенева, художник «молится ежеминутно» и «знает Библию от слова до слова».

Тем не менее, связи Александра Иванова с А. И. Герценом и Н. Г. Чернышевским породили толки о религиозной разочарованности художника к концу жизни. Здесь следует обратить внимание на исторические реалии 1850-х годов. Религиозное свободомыслие не приветствовалось, государственная цензура носила как светский, так и церковный характер. Важно, что «ослабление веры», на которое сетовал художник, не помешало ему создать большую серию библейских эскизов. Подобный парадокс биографии художника свидетельствует скорее о сложности и многогранности его религиозного чувства.

Всю жизнь Иванова наполняла и вела идея изобразить Христа, Его жизнь и учение, влияние на народные массы и распространение проповеди. Многое из задуманного художник выполнил.

Биография.

Александр Иванов (1806-1858 гг.) родился в семье художника, профессора живописи Императорской Академии Художеств, Андрея Ивановича Иванова. С детства воспитывавшийся в атмосфере творческого поиска и диалога, Александр в одиннадцать лет поступил «посторонним» учеником в Императорскую Академию художеств. Учился в академии при поддержке Общества поощрения художников и под руководством своего отца.

За успехи в рисовании получил две серебряные медали и был награждён в 1824 году малой золотой медалью за картину «Приам испрашивает у Ахиллеса тело Гектора». В 1827 году получил большую золотую медаль и звание художника XIV класса за картину «Иосиф, толкующий сны заключенным с ним в темнице виночерпию и хлебодару».

Общество поощрения художников решило послать Александра Иванова на стажировку за границу, для дальнейшего усовершенствования, с условием, чтобы он написал ещё одну картину на тему «Беллерофонт отправляется в поход против Химеры». Выполнив договор, Иванов в 1830 году отправился в Европу, и через Германию, с остановкой на некоторое время в Дрездене, прибыл в Рим. В это время Рим был местом средоточия русской интеллигенции.

В Италии Иванов первым делом сосредотачивается на копировании «Сотворения человека» Микеланджело в Сикстинской капелле и написании эскизов на разные библейские сюжеты. Усердно изучая Священное Писание, в особенности Новый Завет, художник всё более увлекался мыслью изобразить на большом полотне первое явление Мессии народу. Однако прежде, чем приступить к этой трудной задаче, он решает испробовать свои силы на менее масштабном произведении. С этой целью он в 1834—1835 годах пишет «Явление воскресшего Христа Марии Магдалине».

Картина имела большой успех как в Риме, так и в Санкт-Петербурге, где в 1836 году художник удостоился за неё звания академика. Ободренный успехом, Иванов принялся за «Явление Христа народу». Работа затянулась на двадцать лет. Только в 1858 году Иванов решился отправить картину в Санкт-Петербург и явиться туда вместе с ней. Выставка самой картины и всех относящихся к ней эскизов и этюдов была организована в одном из залов Академии Художеств и произвела сильное впечатление на общественность

В хлопотах о дальнейшей участи своей картины Иванов, и так не отличавшийся крепким здоровьем, окончательно истощил свой организм. Вот почему легкой простуды оказалось достаточно для того, чтобы свести его в могилу. Он умер после кратковременной болезни 3 июля 1858 г. и, при большом стечении народа, похоронен был на кладбище Воскресенского Новодевичьего монастыря. Впоследствии прах художника был перезахоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.

Автор текста: Надежда Анатольевна Завальная.