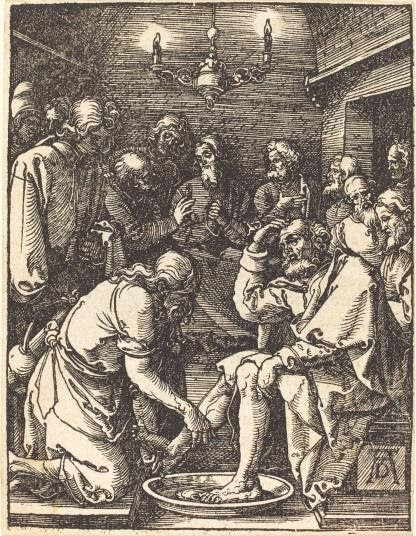

Омовение ног - Дюрер Альбрехт

Ошибка в тексте ?

Выделите ее мышкой и нажмите

Описание произведения.

На гравюре Альбрехта Дюрера изображена сцена, предшествовавшая Тайной вечери. По еврейскому обычаю, перед вечерей служитель умывал ноги пришедших на трапезу. Между Христом и апостолами служителя не оказалось, а из учеников никто, очевидно, не пожелал оказать Христу и сотоварищам соответственной услуги. Тогда Сам Иисус совершил омовение. Есть вероятность, что поводом к этому послужил спор о первенстве, случившийся между учениками. Данный эпизод описан только в Евангелии от Иоанна: «Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, препоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан». (Ин 13: 2-5). Ученики, пораженные действиями Учителя, были не в силах произнести ни слова и молча приняли омовение из рук Христа. Но Петр не мог сдерживать чувств, он стал единственным, кто выразил горячий протест. Однако смирение Петра было не истинным, так как сопровождалось его противлением воле Господа. Чтобы победить упорство Петра, Господь объясняет ему смысл совершаемого Им очищения. Он говорит Петру, что омовение ног означает омовение всего человека: «если не умою тебя, не имеешь части со Мною». (Ин 13: 8). Таким образом Христос показал, что Он пришел в мир ради служения людям: «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мк.10:45).

В центре гравюры Дюрер изображает Христа и апостола Петра, которому Спаситель омывает ноги, склонившись над тазом с водой. Апостол изображен в мужских одеждах, характерных для жителей средневековой Европы. С его левого плеча спускается объемный плащ, придающий его фигуре определенную важность. Христос же, напротив, изображен в простой одежде. Он препоясан полотенцем, рукава хитона загнуты. Вероятно, задумчивую позу Петра можно объяснить сказанными словами Спасителя. На заднем плане изображены другие апостолы. Кажется, что они продолжают вести некий спор, в котором не участвует лишь молодой Иоанн, стоящий за спиной Христа.

История создания.

Альбрехт Дюрер был наиболее выдающейся фигурой европейского искусства изготовления гравюр. Большая часть его работ была посвящена религиозным темам. С ранней молодости до преклонных лет мастер работал над шестью разными сериями гравюр, иллюстрировавшими Библию.

Цикл гравюр «Апокалипсис в лицах» появился накануне 1500 года, когда Германию сотрясали крестьянские волнения, религиозные распри накануне Реформации, эпидемия чумы. Серия исполнена в технике обрезной гравюры на дереве и создавалась в период с 1496 по 1498 год.

Если «Апокалипсис» был создан на одном дыхании, то к теме последних дней земной жизни Христа - «Страстям» Дюрер обращался в различных состояниях духа, примерял для них разные форматы и техники. Евангельские описания мучений Иисуса Христа — это ведущая тема искусства XV века. Но Дюрер, решая сложнейшие пластические задачи, значительно усовершенствовал подход к данной теме. В 1511 году Дюрер выпустил серию из 11-ти гравюр на дереве, так называемые «Большие страсти» (с количеством гравюр есть разночтения — называют числа от 11 до 15). Параллельно с ней художник работал над гравюрами на ту же тему, но на досках небольшого размера 13х10 см — это так называемые «Малые страсти», их всего 36. Впервые эта серия была напечатана в виде книжки таким образом, что на странице размещалось сразу по четыре картинки, сопровождаемых латинскими стихами. Длинная серия неторопливо и обстоятельно рассказывает не только о страстях Христа, но и о его жизни до Гефсиманской ночи, а также о чудесных событиях, имевших место после его смерти. Кроме того, Дюрер включает в этот цикл несколько ветхозаветных эпизодов, начиная с «Грехопадения» и «Изгнания из рая». «Малые страсти», как никакое другое произведение Дюрера, близки народной религиозности того времени. Здесь нет чрезмерно сложных ракурсов, детальной мимики и экзотических подробностей окружения - только яснейшее и необходимое. Самоотверженность и милосердие Спасителя - главная идея, воплощенная величайшим мастером немецкого Возрождения.

Пожалуй, самой популярной темой среди простого народа (основных покупателей ксилографий Дюрера) станут гравюры о жизни Девы Марии, которые Дюрер также выпустил в 1511 г. Листы данной серии переносят действие в Германию, они поражают богатством и разнообразием композиционных приемов, спокойствием и лиричностью, особой мягкостью техники гравюры. Серия предназначалась для разных слоев общества – от ученых-гуманистов до простых бюргеров, поэтому художник стремился к понятному изобразительному языку и приближенным к жизни образам.

Отношение автора к вере.

С юных лет Альбрехт Дюрер предавался глубоким рассуждениям на тему вопросов бытия и своего предназначения. Многочисленные автопортреты художника свидетельствуют о его стремлении заглянуть вглубь своей природы и воспитать свою личность соразмерно таланту, который был дарован ему Богом. На одном из ранних автопортретов, который был создан в тринадцатилетнем возрасте, мастер предстает задумчивым юношей, тонко и глубоко чувствующим. Позднее поиски самоопределения живописца особенно ярко проявляются в мысли о том, что художник является творцом, подобно Богу. Альбрехт Дюрер вел нравственную жизнь глубоко верующего христианина. Один из современников так писал о художнике: «За всю жизнь не известно ни одного поступка, который бы заслужил порицания или хотя бы снисхождения. Он был безупречен вполне».

При этом художник жил в сложную эпоху Реформации, когда каждому человеку предстояло сделать выбор - поддерживать революционные изменения религиозных уставов или отстаивать непреложные основы христианской веры. Изначально, прельстившись новыми идеями, живописец примкнул к лютеровскому движению, но впоследствии разочаровался в Реформации. В итоге евангельская тема становится лейтмотивом творчества Дюрера, бывшего духовно очень чутким человеком. В конце своего творчества художник сделал надпись на одной из картин, ставшей своеобразным завещанием будущим поколениям: «Все мирские правители в эти опасные времена пусть остерегаются, чтобы не принять за божественное слово человеческие заблуждения». Сказанное было особенно важно в ту эпоху, когда Нюрнберг официально принял Реформацию. Тогда люди самых разных направлений новой веры стали проповедовать свои учения. Живописец призывал современников и потомков к внутренней стойкости в борьбе с лжепророками, которые ставили под угрозу весь строй духовной и материальной культуры. Твердой основой и истинной жизненной опорой человечества Альбрехт Дюрер считал библейское слово, не искаженное домыслами современности.

Биография.

Альбрехт Дюрер родился 21 мая 1471 г. в Нюрнберге, главном центре немецкого гуманизма. Его художественное дарование, деловые качества и мировоззрение формировались под влиянием трех людей, сыгравших наиболее важную роль в его жизни: отца, венгерского ювелира; крестного Кобергера, оставившего ювелирное искусство и занявшегося издательским делом; и ближайшего друга Дюрера, Вилибальда Пиркхаймера - выдающегося гуманиста, познакомившего молодого художника с новыми ренессансными идеями и произведениями итальянских мастеров.

Дюрер освоил основы живописи и ксилографии в мастерской художника Михаэля Вольгемута. 1492-1494 годы он провел в Базеле, крупнейшем центре производства иллюстрированных книг. Здесь молодой художник увлекся ксилографией и гравюрой на меди. В 1494 году, после посещения Страсбурга, Дюрер вернулся на родину, но вскоре отправился в Венецию. По дороге мастер выполнил несколько замечательных акварельных пейзажей, которые являются одними из первых произведений этого жанра в западноевропейском искусстве.

Вернувшись в Нюрнберг в 1495 году, художник открыл собственную мастерскую и стал делать рисунки, по которым его ученики изготавливали ксилографии. Печатая значительное количество оттисков, Дюрер с 1497 года начал прибегать к услугам агентов, продававших его гравюры по всей Европе. Таким образом, он стал не только художником, но и издателем; его славу упрочило издание в 1498 году серии гравюр на дереве «Апокалипсис».

В 1506 году, возможно, спасаясь от чумы, Дюрер снова приехал в Венецию. Здесь он создает выдающиеся полотна «Христос среди учителей» и «Праздник четок». Вернувшись в Нюрнберг, Дюрер продолжал заниматься гравюрой, однако среди его произведений 1507-1511 годов более важное место занимают картины. По всей видимости, художника не привлекал получивший широкое распространение в эти годы прием сфумато, и он продолжал писать в жестком линеарном стиле. Известный диптих «Адам и Ева» (1507 г.) был создан именно в это период.

Годы 1511-1514 были посвящены преимущественно гравюре. Дюрер выпустил второе издание «Апокалипсиса», цикл из двадцати гравюр на дереве «Жизнь Марии», двенадцать гравюр серии «Большие Страсти» и тридцать семь гравюр на тот же сюжет – «Малые Страсти». В этот период его стиль становится более уверенным, контрасты света и тени сильнее. В 1513-1514 годах художник создал три самых знаменитых своих листа: «Рыцарь, смерть и дьявол»; «Св. Иероним в келье» и «Меланхолия I».

В 1514 году Дюрер стал придворным художником императора Максимилиана I. Дюрер продолжал писать и картины, создав замечательный «Портрет императора Максимилиана» и образ «Богоматерь с Младенцем и св. Анной» (1519-1520 гг.).

В конце своей жизни Дюрер приступил к теоретическому осмыслению своих наблюдений и написал трактаты о пропорциях человеческого тела и о перспективе - проблемах, занимавших его еще со времен первой поездки в Италию. Художник ушел из жизни в Нюрнберге 6 апреля 1528 года.

Автор текста: Миненко Евгения Владимировна.