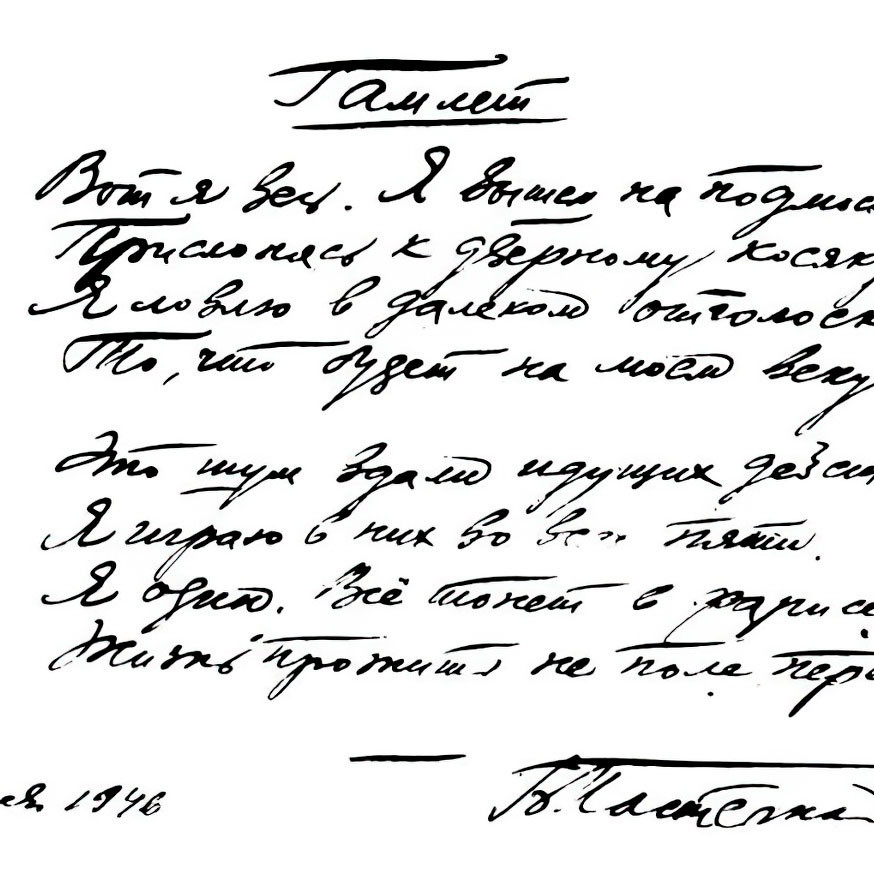

«Гамлет» - Пастернак Борис Леонидович

Ошибка в тексте ?

Выделите ее мышкой и нажмите

«Гамлет»

Гул затих. Я вышел на подмостки.

Прислоняясь к дверному косяку,

Я ловлю в далёком отголоске,

Что случилось на моём веку.

На меня направлен сумрак ночи

Тысячью биноклей на оси.

Если только можно, Авва Отче,

Чашу эту мимо пронеси.

Я люблю Твой замысел упрямый

И играть согласен эту роль.

Но сейчас идёт другая драма,

И на этот раз меня уволь.

Но продуман распорядок действий,

И неотвратим конец пути.

Я один, всё тонет в фарисействе.

Жизнь прожить — не поле перейти.

Описание произведения.

Одно из самых своих знаменитых стихотворений, «Гамлет», Пастернак строит в форме гипертекста. Эффект полиреальности в произведении поэта осуществляется не только благодаря отсылкам к евангельскому и культурному контекстам, но единству стихотворения со словесной тканью романа «Доктор Живаго». В системе отражений и многоплановости «Гамлета» вырастает образ гения вне времени и пространства — всеединство гениальности, «гениализированная» жизнь.

Героем произведения является актёр, который играет Гамлета. Поэтическая личность слышит, «что случится на моём веку». — Не ясно, правда, к какой жизни это относится — реальной или сценической? Во втором случае — всё заранее известно, роли распределены поэтому, очевидно, что в стихах идёт речь об экзистенциальном выборе в жизни реальной. Зрительный зал представляется в образе «сумрака ночи», зрящего на героя сквозь увеличительные стёкла биноклей.

Герой стихотворения — главный персонаж романа «Доктор Живаго», он же — Гамлет и одновременно актёр, играющий эту роль, и тот, кто произносит слова Гефсиманской молитвы Христа: «Чашу эту мимо пронеси». Все эти отражения объединены сложным экзистенциальным выбором. Христос жертвует собой, Гамлет разрушает свой жизненный мир — ради истины. Свой выбор должны сделать и Гамлет, и Юрий Живаго, и сам автор.

Сцена и реальность проникают друг в друга: «сейчас идёт другая драма». Разрешить узел этой драмы можно только, принеся себя в жертву. Чтобы всё не потонуло в фарисействе — неотвратимо повторяется Христова жертва. Фарисейство в стихотворении Пастернака – образ любой идеологии, уничтожающей живую жизнь в угоду формализму.

Стихотворение «Гамлет» открывает широкое пространство экзистенциальных переживаний. Смысл стихотворения расширяется с помощью отсылок к новозаветной и шекспировской реальностям – классическим образцам воплощения идей самопожертвования и выбора. Выводом произведения является пословица «Жизнь прожить – не поле перейти» — её экзистенциальный подтекст указывает на тяжесть судьбы гения в мире.

История создания.

Произведение «Гамлет», написанное в 1946 году, открывает «Стихотворения Юрия Живаго», завершающие роман Б. Пастернака «Доктор Живаго». В «Гамлете» отразился опыт работы Пастернака над переводом одноимённой трагедии Шекспира (1939). Работая с первоисточником, поэт в полной мере осознал драму главного героя, поставленного перед тяжким выбором, и пережил её на себе, проходя острый душевный кризис, вызванный идеологическим гнётом властей.

Вторым, наиболее важным источником вдохновения Пастернака является Новый Завет. Бытие художника – это жертва, подобная Христовой жертве, ибо он проживает в себе и преображает творчеством все события века. Жизнь Пастернака сама по себе «роман»: «О, как хорошо не сочинять романов и не писать стихов, а самому становиться произведением в руках этого смертельно сладкого чувства…». Поэт выразил себя в евангельской истории «Доктора Живаго». То же евангелие мы читаем и в стихотворении «Гамлет». Это произведение не просто открывает «Стихи Юрия Живаго», а является краеугольным камнем романа и жизни самого Пастернака.

Отношение автора к вере.

Обращение в христианство Пастернака не было мировоззренческим поворотом, как у Петрарки, Гоголя или Льва Толстого. Борис Леонидович говорит об этом просто: «Как от обморока ожил». Слово, которое несёт искусство, было для Пастернака, по мнению О.Седаковой, вестью о возвращённом рае, сообразной Благой вести. Для многих художников приход к христианству был способом выйти за границы своего искусства, ставшего идолом. Пастернак же, в верности Христу, обрёл новый творческий поток, новую свободу и пространство для художественного выражения.

Современники видели, что характер поэта преображён христианским духом. До конца жизни он оставался простым и по-детски наивным человеком, любящим ближних. Лидия Чуковская пишет о нём: «Пастернак с годами научился чувствовать чужую боль». Жизнь Бориса Леонидовича являлась точкой схождения творческого вдохновения и веры. О Божественном даре жизни и о дарении себя миру Пастернак пишет во многих своих произведениях. В дарении себя поэт видит способ подражания Христу.

Истину поэт познавал своим художественным воображением. Главными свойствами «лирической истины» Пастернака являлись жалость, понимаемая как жертвенность, и отсутствие всякой угрозы и насилия: «Если бы дремлющего в человеке зверя можно было остановить угрозою, всё равно, каталажки или загробного воздаяния, высшею эмблемой человечества был бы укротитель с хлыстом, а не жертвующий собой проповедник».

В искусстве поэт видит служение бесконечности, бессмертию, то есть способ преодоления смерти. Пастернак пишет: «Искусство всегда, не переставая, занято двумя вещами. Оно неотступно размышляет о смерти и неотступно творит этим жизнь. Большое, истинное искусство, то, которое называется Откровением Иоанна, и то, которое его дописывает».

Биография.

Борис Леонидович Пастернак родился в Москве 29 января 1890 года. Он рос в творческой атмосфере, которая благотворно повлияла на развитие его таланта. Родители – пианистка и художник – часто принимали у себя видных деятелей русской культуры. Благодаря близкому другу семьи, композитору Скрябину, именно музыка оказала наибольшее влияние на будущее творчество Пастернака. В 1903 году юноша упал с лошади и сломал ногу. Из-за этого Пастернак на всю жизнь остался хромым, хотя и скрывал, как мог, своё увечье.

Борис становится учеником Пятой Московской гимназии в 1905 году. Он продолжает заниматься музыкой и пробует себя в композиции и живописи. Свои творческие опыты он скромно называл «музыкальным лепетанием», а поэзию и прозу – «литературным лепетанием». Однако со временем Пастернак понимает, что склонность к литературе у него развита лучше, и оставляет занятия музыкой, посвящая больше времени поэзии.

В 1908 году Борис Леонидович становится студентом философского отделения историко-филологического факультета Московского университета. Первые робкие стихотворные опыты пришлись на 1909 год, и Пастернак не придавал им значения. После выпуска из университета примкнул к «Мусагетам», затем к содружеству футуристов «Центрифуга». После революции поддерживал связь с «ЛЕФом», однако сам больше ни в какие кружки не вступал.

Первый сборник стихов выходит в 1916 году и называется «Поверх барьеров». В 1921 году родители Бориса Леонидовича и его сёстры эмигрируют в Берлин. После этого поэт активно поддерживает связь со всеми, покинувшими страну творческими деятелями. Год спустя он женится на художнице Евгении Лурье. У них родился сын Евгений. Тогда же выходит книга стихов «Сестра моя – жизнь». В двадцатые годы вышел ещё ряд сборников, появляются первые опыты в прозе.

Следующее десятилетие посвящено работе над автобиографическими очерками «Охранная грамота». Именно в тридцатые годы Пастернак получает признание. В середине десятилетия появляется книга «Второе рождение», в которой Борис Леонидович пробует писать в духе советской эпохи. В 1932 году разводится с Лурье и женится на Зинаиде Нейгауз. Спустя пять лет у них рождается сын, названный, в честь дедушки, Леонидом.

Изначально отношение советской власти и, в частности, Иосифа Сталина к поэту было благосклонным. Пастернаку удалось добиться освобождения из тюрьмы Николая Пунина и Льва Гумилёва. Поэт с благодарностью отправляет вождю сборник стихотворений и посвящает ему два произведения. Однако уже в 1936 году советская власть меняет своё расположение. Поэта обвиняют в недостаточном соответствии духу времени. От этого творчество Пастернака постепенно пропитывается трагичностью и погружённостью в себя. Из-за этого популярность и востребованность поэта идёт на спад. В это время поэт поселяется на писательской даче в Переделкино где, с перерывами, живёт до конца жизни. В сороковых годах он переводит зарубежную классику – произведения Шекспира, Гёте и других. Этим и зарабатывает на жизнь.

Вершина творчества Пастернака – роман «Доктор Живаго» - создавался десять лет, с 1945 по 1955 годы. Однако родина не одобрила романа, ни одно издательство, ни один литературный журнал не соглашался его печатать. Поэтому «Доктор Живаго» был опубликован заграницей – в Италии в 1957 году. Это привело к осуждению писателя в СССР, исключению из Союза писателей и последующей травле. Писателя высмеивали, обвиняли в предательстве, не давали публиковаться. Пик осуждения пришёлся на 1958 год, когда Пастернак получил за «Доктора Живаго» Нобелевскую премию. Травля стала причиной нервного расстройства поэта, которое в итоге привело к раку лёгких и смерти. Борис Леонидович так и не успел дописать пьесу «Слепая красавица». Умер Пастернак у себя дома, в постели, с которой уже давно не поднимался, в 1960 году, 30 мая.

Автор текста: Горюнов Валерий Валерьевич.