Воздвижение Креста - Пьеро делла Франческа

Ошибка в тексте ?

Выделите ее мышкой и нажмите

Описание произведения.

На фреске итальянского художника Пьеро делла Франческа изображено Воздвижение Креста Господня. Память об этом событии зафиксирована историками IV-V веков и ежегодно отмечается в праздник Крестовоздвижения, который относится к двунадесятым, как в католической, так и православной церкви.

Желание обрести Крест, на котором был распят Спаситель, возникло после того, как равноапостольный царь Константин сделал христианство официальной религий Римской империи. Предполагали, что Крест Господень находится на месте Распятия Христа, так как по иудейской традиции орудия казни погребались на том же месте, где они использовались.

Крест стали искать под святилищем Венеры, которое было устроено на Голгофе. Когда его разрушили, то обнаружили три креста, а также табличку и гвозди, которыми Спаситель был пригвожден к орудию казни. Для того чтобы узнать, на котором из крестов был распят Господь, Иерусалимский епископ Макарий I предложил поочередно приложить каждый из них к человеку, находящемуся на пороге смерти. Когда от одного из крестов произошло исцеление, все собравшиеся прославили Бога, указавшего на величайшую святыню, Истинный Крест Господень. Распространен вариант предания, согласно которому искать Святой Крест прибывала сама мать Константина Великого, равноапостольная царица Елена.

После обретения, Крест был трижды поднят святителем Макарием для всеобщего обозрения и поклонения, но его история на этом не закончилась. В начале VII века персы завоевали Иерусалим и похитили святой Крест Господень вместе с ценными вещами храма. Святыня находилась в руках язычников 14 лет, после чего Крест был возвращен в Иерусалим императором Ираклием. С тех пор праздник Воздвижения Честного Креста Господня получил всеобщее признание.

Господь претерпел смерть на Кресте, чем освятил это древнейшее приспособление для казни, сделав его орудием Спасения. Что произошло на Голгофе, подробно описывают все евангелисты. Иисус заранее предупредил о том, что Его смерть на Кресте произойдет для того, «дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». (Ин. 3:15). Христос указал, что именно Крест станет главным символом пути к вечной жизни: «кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною». (Мк.8:34). Католики на празднике Крестовоздвижения вспоминают строки из посланий апостола Павла: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа…». (Гал.6:14), земным поклоном выделяя слова: «дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». (Фил. 2:10). Это напрямую связано с пророческим призывом царя Давида: «Превозносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь подножию Его: свято оно!». (Пс.98:5).

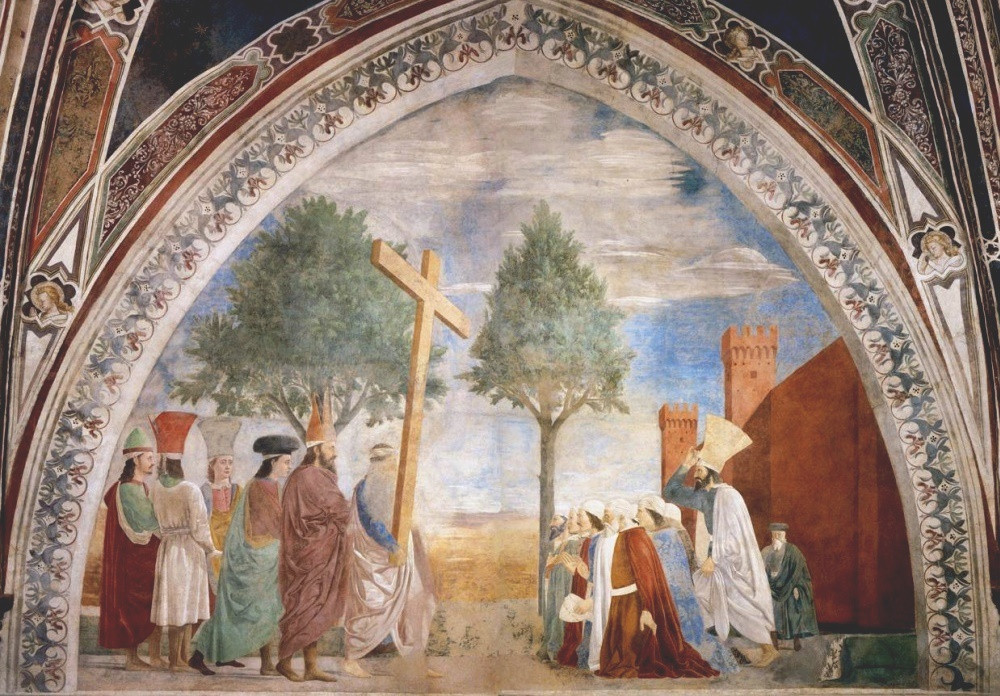

Автор изобразил тот самый момент, когда жители Иерусалима у стен города, сняв головные уборы, преклонили колена перед воздвигнутым Крестом. Крест изображен четырехконечным, в так называемой «латинской» манере. Предполагают, что фреска посвящена торжественному внесению в город Креста, освобожденного Ираклием из персидского плена.

Фреска Пьеро делла Франческа «Воздвижение Креста» находится в стрельчатом завершении алтаря фрацисканской церкви в Ареццо. В самом ее центре размещено дерево, своими очертаниями соотносящееся с формой фрески, что подчеркивает вертикаль и, как бы зрительно вытягивает ввысь в целом горизонтальную композицию. Произведение отличает величественная торжественность, благородство, композиционная уравновешенность и передача гармоничной целостности картины мира.

История создания.

Фреска «Воздвижение Креста Господня» была написана в числе других фрагментов, составляющих единый цикл росписей по так называемой, «Золотой легенде» Иакова Ворагинского, написанной около 1260 года. Она рассказывала о судьбе Животворящего креста Господня и была одной из самых любимых книг Средневековья, а в XIV—XVI вв. стояла на втором месте по популярности после Священного Писания. В ней описывалась судьба Креста Господня от Адама до средних веков, когда частицы Креста Господня стали попадать в Европу в результате крестовых походов.

Алтарная фреска на тему истории Животворящего Креста была заказана Пьеро делла Франческа купцами Баччи для Капеллы Маджоре, то есть большой капеллы в значимой для своей семьи церкви в Ареццо. Сам храм был перестроен предположительно архитектором фра Джованни да Пистойя в конце XIII века из здания, подаренного монахам францисканцам одним дворянином. Церковь Сан Франческо в Ареццо представляет собой однонефную базилику, с одной стороны которой, расположены капеллы, а с другой – ниши, что зрительно расширяет храмовое пространство.

Сюжет росписи был предложен францисканцами. Этот орден особо относился к Кресту Господню, так как однажды Франциску Ассизскому было видение, как Иисус Христос с Распятия благословил его идти на проповедь, что и послужило причиной создания ордена. Поэтому францисканцы нередко расписывали алтари своих храмов именно на сюжеты истории Креста Господня, располагая в центре большое распятие. Исследователи предполагают, опираясь на существующие документы, что мастер делал фрески в Капелле Маджоре в два этапа в период с 1452 по 1465 год.

Роспись алтаря храма Святого Франциска в Ареццо трехчастная. Запрестольная часть апсиды имеет большое окно, поэтому ее росписи невелики, это «Сновидение Константина», «Пытка Иуды Кориака» и «Перенесение Священного Древа», сюда также входит образ Благовещения Пресвятой Богородицы и изображения двух пророков. Правая часть апсиды внизу имеет фреску «Победа Константина над Максенцием», выше располагается «Поклонение царицы Савской священному Древу», завершает ее изображение смерти Адама, со святым деревом над его могилой. Слева внизу расположен сюжет «Победа Ираклия над Хосровом», следующий ярус представляет «Обнаружение Креста императрицей Еленой». Выше расположена описываемая фреска «Воздвижение Креста Господня». Картины всего фрескового цикла построены не в хронологическом порядке, а согласованы в смысловом ключе.

Отношение автора к вере.

Пьеро делла Франческа в своих фресках представляет события Священного Писания или Предания не через призму эмоций отдельных людей, но как последовательность событий, слагающих судьбы всего человеческого рода, его историю. Известно, что художник хорошо знал латынь, что было свойственно преимущественно духовенству, а значит, мог свободно читать религиозные тексты и опираться на них в своем творчестве.

Мастер жил в то время, когда вера в Бога еще была повсеместной и жизнь человека не мыслилась в отрыве от Божественного промысла о сотворенном Им мире. В XV веке уже были не так сильны эсхатологические мотивы, и Божий мир понимался, как чудесно устроенное целое, созданное по строгим законам мироздания. Многие написанные тогда картины надо понимать, как попытку познать эти законы – отразить Божий мир во всей красе и таким образом, прославить его Создателя. Пьеро делла Франческа очень внимательно подходил к этому вопросу – его пейзажи четко простроены, фигуры пропорциональны и органичны, живопись цельно передает окружающее пространство. Он обладал большим чувством красоты, нежной цветовой палитрой, прекрасным рисунком и необыкновенным для своего времени знанием технических сторон живописи, особенно перспективы.

Совсем не случайно, что после того, как художник ослеп, он посвятил свою жизнь занятиям математикой, которую в те годы относили к области теологии, то есть считали одним из способов познания Бога.

Биография.

Пье́ро де́лла Франче́ска родился в местечке Борго-Сан-Сеполькро (Тоскана) в 1415/1420 году, после смерти своего отца, поэтому прозван по имени матери. Работал в Перудже, Лорето, Флоренции, Ареццо, Монтерки, Ферраре, Урбино, Римини и Риме, но всегда возвращался в родной городок, где с 1442 года он являлся городским советником и умер там же, в 1492 году.

Считается, что авторский стиль Пьеро формировался под влиянием флорентийской школы живописи. Возможно, он был учеником неизвестного живописца из Сиены. В 1439 году под руководством Доменико Венециано художник работал над фресками церкви Санта-Мария-Нуова во Флоренции. Благодаря этой работе он совершенствовал своё мастерство, познакомился с перспективой и передачей освещения.

По словам Вазари, Франческа был приглашён папой Николаем V в Рим для работ в Ватикане, затем, в 1451 году, поступил на службу к герцогу Сиджизмондо Малатеста в Римини, где написал, между прочим, в церкви Сан-Франческо образ святого Сигизмунда, в котором особенно отмечают композиционно размещенный портрет заказчика (герцога) и архитектурное окружение.

После этого, большую работу мастер сделал в церкви Святого Франциска в Ареццо. Позже, работая в своём родном городе, он написал масляными красками образ «Матерь Милосердия, с предстоящими ей святыми» и пределлу к нему со сценами Страстей Господних. Эта работа была выполнена для местного общества милосердия. Вторая фреска — «Воскресение Христа» (1458) — находится в Палаццо Коммунале.

В 1469 году Пьеро был призван ко двору герцога Федерико в Урбино, где исполнил картину «Бичевание» в ризнице собора. Это одна из самых загадочных картин Пьеро, напоминающая диптих по своей композиции, где в левой части изображена сцена бичевания, а в правой – трое беседующих мужчин. Существуют три версии возможного сюжета, изображённого на картине. Самая распространённая убеждает, что перед нами бичевание Иисуса Христа перед Пилатом. Согласно другой версии, это Святой Мартин, папа римский VII века, который был вызван в Константинополь на суд, осуждён и впоследствии принял мученическую смерть. По третьей версии, это сон Блаженного Иеронима, согласно словам «Иерониму однажды приснилось, что он подвергся бичеванию за чтение язычника Цицерона …».

После 1472 года Пьеро пишет портрет герцога Федерико да Монтефельтро и герцогини Баттисты Сфорца, его супруги, между 1472 и 1474 годами — «Алтарь Монтефельтро» (Мадонна со святыми и герцогом Урбинским), который написан также по заказу герцога, как реквием по умершей жене.

В последние годы Пьеро стал терять зрение и углубился в изучение математики. Пьеро является автором двух математических трактатов: «О перспективе в живописи» и «Книжица о пяти правильных телах». Вероятно, своими научными работами он снискал большой авторитет в XVI—XVII вв.. Франческа был учителем Луки Синьорелли, стиль художника отразился в произведениях Мелоццо да Форли, Джованни Санти (отца Рафаэля), а также в ранних работах самого Рафаэля.

Автор текста: Царан Серафима.