Воскресение Христа (Восстание из гроба) - Пьеро делла Франческа

Ошибка в тексте ?

Выделите ее мышкой и нажмите

Описание произведения.

В Евангелии нет повествования о самом моменте Воскресения Спасителя. Евангелисты подробно описывают события, которые произошли возле уже пустого гроба Иисуса и позже. Апостол Матфей останавливается на некоторых подробностях – как на гроб Господень сошел Ангел, и произошло землетрясение, после чего тяжелый камень отвалился, а стража поверглась в страхе.

С первыми лучами солнца ко гробу пришли жёны-мироносицы. Там они увидели «мужа в блистающих одеждах», который возвестил им о Воскресении Христа. Евангелисты рассказывают о том, как до самого Своего Вознесения Господь являлся ученикам, показывал Свои раны и даже вкушал пищу. Отсутствие в Евангелии описания сцены самого Воскресения даёт художникам полную свободу в её изображении.

Католические мастера часто изображали момент выхода Христа из гроба и испугавшихся стражников вокруг Него. Вариации в толковании подробностей важнейшего события объясняют то, почему художники отражали его по-разному. Особенно это касается изображения стражников: меняется их количество, состояние и расположение возле гробницы на картинах различных художников.

Пьеро делла Франсческа обращается к упоминанию Матфеем сна охраняющих Распятого. Апостол рассказывает о том, что первосвященники заплатили стражникам за то, чтобы они сказали: «ученики Его, пришедши ночью, украли Его, когда мы спали».

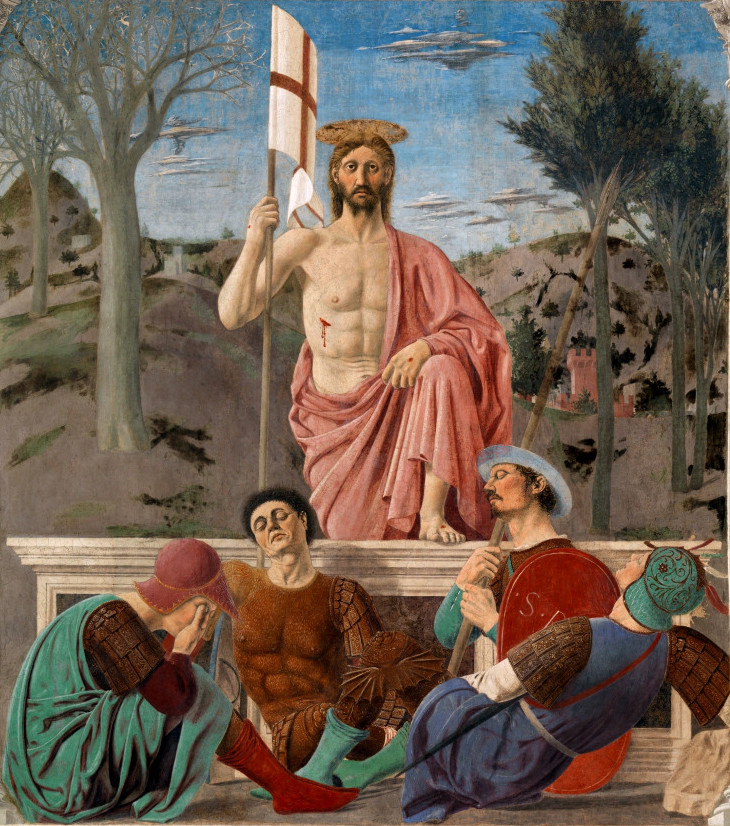

Фреска «Воскресение Христа» Пьеро делла Франчески имеет размер 225 × 200 см. В центре композиции представлен Иисус Христос. На Нем алая тога, которая не скрывает раны от копья в подреберье и от гвоздей на кистях и стопах. В руках Христос держит белоснежное знамя с начертанием креста. Такая иконография евангельского события получила название «Восстание из гроба» и распространилась в Западной церкви начиная с XI века. Таким образом, событие Воскресения Христа показывалось в его «историческом», земном аспекте. Католический художник изображал не только Самого воскресшего Спасителя, но и выбирал зрителей происходящего – ангелов или воинов, стерегущих Гроб, реакция которых разнится от бесчувствия до отчаяния, и от испуга до ликования.

Первоначально Христос, восстающий из гроба, держал в руках свиток, крест или Евангелие. Начиная с XII века в руках Христа стали изображать флаг – белый крест на красном фоне или как у Франчески – красный крест на белом фоне. Зачастую флаг называют «хоругвь», по ассоциации с церковными знаменами, на которых изображены иконы. Иногда «лабарум» или «орифламма» - небольшой штандарт, которым был благословлен Карл Великий, как правитель «возрожденной» Священной Римской Империи. Ясного понимания, почему Христа стали изображать со знаменем, нет. Христианские апологеты, критикуя язычников за поклонение неодушевленным предметам, использовали в качестве примера и культ военных знамен – знаменам приносились жертвы, перед ними клялись и давали обеты, им молились о победе; раннехристианское искусство не включало этот имперский, но языческий знак в свой символический ряд. Искусствоведы предполагают несколько вариантов причин появления флага в руках у Христа, почему именно знамя с крестом оказалось в Его руках вместо самого креста.

Высказывалось предположение, что флаг появился под влиянием гимна латинского поэта и епископа Венанция Фортуната (VI век) "Знамена вперед царя, светит тайну Креста, плоти в плоть творца…». Иногда изображение Христа над гробом со знаменем, сопоставляли с Константином, поднявшим лобарум с крестом над своим войском. Искусствовед С.В. Иванова связывает появление флага с крестом в руках Христа с орифламмой, объясняя, почему сначала именно для Англии и Франции, а начиная с XIV века для Италии и Испании, изображение Христа с флагом становится повсеместно распространенным.

Какова бы не была причина появления флага в руках у Спасителя в сцене Воскресения, в христианстве утвердилась традиция признавать за ним некую метафорическую функцию и объяснять его появление победным значением.

На картине Пьеро делла Франчески неподвижная фигура Иисуса Христа доминирует над четырьмя спящими солдатами. Искусствоведы полагают, что их глубокий сон представляет сон человеческого духа, которого еще не коснулось божественное озарение. Состояние человечества показывает пейзаж за спиной Христа. Он символически разделён на две части: слева — зимние чёрные ветви и голая земля, а справа — весенняя растительность, зеленая листва и пробивающаяся трава. Это напоминает о новой жизни, которая берет начало после Воскресения Иисуса Христа.

Искусствоведы полагают, что на фреске Пьеро делла Франчески в четырех стражниках у гроба Спасителя флорентийское кватроченто, увлеченное изображением фигур в сложных положениях, нашло одно из высших своих достижений. Как во времена художника, так и сейчас, смотрящих на фреску удивляет, насколько верно Франческа смог найти изгиб спины у солдата в зеленом плаще. Хотя римский воин справа написан в довольно сложном ракурсе, художнику удалось точно «посадить» его красивую голову на мощную шею и отчетливо передать напряженность его правого плеча. При этом, отмечается яркое своеобразие живописной палитры художника, который смог слить звучание отдельных красок — зеленой, алой, лиловой и золотисто-коричневой — в общую гармонию, передав их жемчужный оттенок в серебре рассветного освещения. Кульминационным моментом представленного является контраст между расслабленными фигурами спящих стражников и напряженной, выпрямленной фигурой Христа. Он, воскресший из мертвых, показан здесь более цельным и живым, чем спящие в неудобных позах, пропускающие главное событие Священной истории римские воины.

По мнению искусствоведов, в образе солдата в коричневом платье, откинувшего голову назад, Пьеро делла Франческа изобразил себя.

История создания.

Фреска Пьеро делла Франчески «Воскресение Христа» создана около 1460 года в качестве украшения здания ратуши на малой родине художника, в городе Борго-Сансеполькро, куда он неизменно возвращался из своих многочисленных путешествий. Тема Воскресения для росписи выбрана, вероятно, неслучайно: название Sansepolcro переводится как Святая Гробница, или Гроб Господень, который и изображен на гербе города.

Около двух столетий фреска находилась под слоем штукатурки. Когда штукатурка была удалена, оказалось, что произведение Пьеро делла Франчески хорошо сохранилось. В начале XX века многие из путешественников по Италии заезжали в провинциальный Сансеполькро, чтобы выразить дань своего восхищения знаменитой фреске.

О своем впечатлении, полученном от созерцания работы живописца, писали многие. Наиболее известно эссе английского писателя Олдоса Хаксли, которое называется «Лучшая картина». В нем прозаик с искренним восхищением дает описание фрески «Воскресение Христа», не подозревая, что в будущем его заметки о путешествии по Италии помогут спасти не только само произведение, но и Сансеполькро.

История сообщает, что во время Второй Мировой английские войска планировали подвергнуть город артиллерийскому обстрелу. Однако, к счастью жителей, капитан Э. Кларк, будучи достаточно образованным и начитанным человеком, узнал название населенного пункта, о котором читал в произведении Хаксли. Обстрел был прекращен, а последующее наступление закончилось бескровно, поскольку германские войска уже покинули Сансеполькро. Бесценная картина была спасена, и сейчас фреска, хоть и нуждающаяся в очередной реставрации, находится в Пинакотеке Коммунале, галерее художественного музея Сансеполькро.

Отношение автора к вере.

Пьеро делла Франческа в своих фресках и алтарных картинах представляет события Священного Писания или Предания не через призму эмоций отдельных людей, но как последовательность событий, слагающих судьбы всего человеческого рода, его историю. Известно, что художник хорошо знал латынь, а значит, мог свободно читать религиозные тексты и опираться на них в своем творчестве.

Мастер жил в то время, когда вера в Бога еще была повсеместной и жизнь человека не мыслилась в отрыве от Божественного промысла о сотворенном Им мире. В XV веке уже были не так сильны эсхатологические мотивы, и Божий мир понимался, как чудесно устроенное целое, созданное по строгим законам мироздания. Многие написанные тогда картины надо понимать, как попытку познать эти законы – отразить Божий мир во всей красе и таким образом прославить его Создателя. Западное богословие помогло искусству проявить образ Творца как божественного ремесленника, мастера и архитектора. Пьеро делла Франческа очень внимательно подходил к этому вопросу – его пейзажи четко простроены, фигуры пропорциональны и органичны, живопись цельно передает окружающее пространство. Он обладал большим чувством красоты, нежной цветовой палитрой, прекрасным рисунком и необыкновенным для своего времени знанием технических сторон живописи, особенно перспективы.

Совсем не случайно, что после того, как художник ослеп, он посвятил свою жизнь занятиям математикой, которую в те годы относили к области теологии, то есть считали одним из способов познания Бога.

Биография.

Пьеро делла Франческа родился в местечке Борго-Сан-Сеполькро (Тоскана) в период с 1415 по 1420 год, после смерти своего отца, поэтому прозван по имени матери. Работал в Перудже, Лорето, Флоренции, Ареццо, Монтерки, Ферраре, Урбино, Римини и Риме, но всегда возвращался в родной городок, где с 1442 года являлся городским советником и умер там же, в 1492 году.

Считается, что авторский стиль Пьеро формировался под влиянием флорентийской школы живописи. Возможно, он был учеником неизвестного живописца из Сиены. Известно, что в 1439 году художник работал над фресками церкви Санта-Мария-Нуова во Флоренции под руководством Доменико Венециано. Благодаря этой работе он совершенствовал своё мастерство, познакомился с перспективой и передачей освещения.

По словам Вазари, Франческа был приглашён папой Николаем V в Рим для работ в Ватикане, затем, в 1451 году, поступил на службу к герцогу Сиджизмондо Малатеста в Римини, где написал, между прочим, в церкви Сан-Франческо образ святого Сигизмунда, в котором особенно отмечают композиционно размещенный портрет заказчика (герцога) и архитектурное окружение.

После этого, большую работу мастер сделал в церкви Святого Франциска в Ареццо. Позже, работая в своём родном городе, он написал масляными красками образ «Матерь Милосердия, с предстоящими ей святыми» и пределлу к нему со сценами Страстей Господних. Эта картина была выполнена для местного общества милосердия. Еще одна работа – фреска «Воскресение Христа» — находится в Палаццо Коммунале.

В 1469 году Пьеро был призван ко двору герцога Федерико в Урбино, где исполнил картину «Бичевание» в ризнице собора. Это одна из самых загадочных картин Пьеро, напоминающая диптих по своей композиции, где в левой части изображена сцена бичевания, а в правой – трое беседующих мужчин. Существуют три версии возможного сюжета, изображённого на картине. Самая распространённая убеждает, что перед нами бичевание Иисуса Христа перед Пилатом. Согласно другой версии, это Святой Мартин, папа римский VII века, который был вызван в Константинополь на суд, осуждён и впоследствии принял мученическую смерть. По третьей версии, это сон Блаженного Иеронима, согласно словам: «Иерониму однажды приснилось, что он подвергся бичеванию за чтение язычника Цицерона… ».

После 1472 года Пьеро пишет портрет герцога Федерико да Монтефельтро и герцогини Баттисты Сфорца, его супруги. Между 1472 и 1474 годами трудится над «Алтарем Монтефельтро» (Мадонна со святыми и герцогом Урбинским), который был также написан по заказу герцога, как реквием по рано умершей жене.

В последние годы Пьеро делла Франческа стал терять зрение и углубился в изучение математики. Он является автором двух математических трактатов: «О перспективе в живописи» и «Книжица о пяти правильных телах». Вероятно, своими научными работами Франческа снискал большой авторитет в XVI—XVII вв. Этот художник был учителем Луки Синьорелли, стиль Пьеро делла Франчески отразился в произведениях Мелоццо да Форли, Джованни Санти (отца Рафаэля), а также в ранних работах самого Рафаэля.

Автор текста: Царан Серафима.