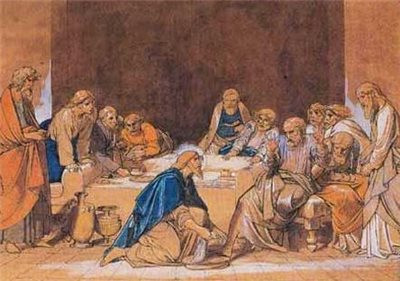

Омовение ног - Бруни Федор

Ошибка в тексте ?

Выделите ее мышкой и нажмите

Описание произведения.

Чин омовения ног совершается православной церковью в день Великого четверга. Архиерей омывает ноги двенадцати священнослужителям (монахам) в память об омовении ног Святых Апостолов Спасителем.

«Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришёл час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда диавол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец всё отдал в руки Его, и что Он от Бога исшёл и к Богу отходит, встал с вечери, снял с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, препоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит Ему: Господи! Тебе ли умывать мои ноги? Иисус сказал ему в ответ: что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. Пётр говорит Ему: не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему: если не умою тебя, не имеешь части со Мною. Симон Пётр говорит Ему: Господи! не только ноги мои, но и руки и голову. Иисус говорит ему: омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь; и вы чисты, но не все. Ибо знал Он предателя Своего, потому и сказал: не все вы чисты». (Ин.13:1-11).

Реакция Петра на приступившего к нему Господа понятна, он не считал приемлемым омовение своих ног Господом. Никогда бы сам Петр не дерзнул о такой просьбе. Но Господь намеренно выступил в роли слуги и тем самым изменил устоявшиеся отношения старшего с младшими, учителя с учениками. Спаситель собственным примером преподал Апостолам основу христианского служения: любовь к своему ближнему.

Разумеется, Ученики были поражены происходящему. Господь раздвигает привычные рамки узкого иудейского воззрения и предлагает Петру через ритуал омовения ног принять новый для него порядок. Одновременно Господь дает понять, что Ему известен предательский замысел одного из Учеников. Христос иносказательно обращается к совести Апостола Иуды, предоставляя ему возможность одуматься.

Общий смысл эпизода объясняет заповедь Господа о любви к ближнему и готовности к самопожертвованию. Он показывает, что служение ближнему не унижает нашего достоинства, а напротив, возвышает душу, ибо угодно Богу, соединяет нас с ним.

История создания.

Акварель «Омовение ног» была создана Федором Бруни в тот же год, когда он начал свой многолетний труд по росписи Исаакиевского собора.

За масштабными по замыслу и размеру работами Бруни, картина «Омовение ног» как бы потерялась и не стала широко известной публике. Однако она представляет однозначный интерес как великолепная иллюстрация библейского сюжета.

Автор собрал действующих лиц в мастерски продуманной композиции, центром которой является Христос. Бруни изображает момент несогласия апостола Петра с Господом. Остальные Апостолы изображены художником в растерянном изумлении.

Отношение автора к вере.

Федора Бруни можно назвать самым русским итальянским художником. В молодости своё имя он переделал на русский лад и из Фиделио стал Федором, подправив еще и своё отчество, и став Антоновичем.

Отец его Антонио Бруни был художником и реставратором, преданным своему делу. Любовь к рисованию всегда выделяла маленького Бруни из толпы сверстников. Усердие и работоспособность не оставляли места обычным детским развлечениям.

Бруни по много часов занимался рисованием, воплощая на бумаге одному ему понятные сюжеты. Отец Федора пристально наблюдал за развитием и ростом творческого потенциала своего сына. Для того чтобы помочь юноше определиться в жизни и укрепить своё мастерство, Антонио берёт с собой сына на церковные службы.

Фрески восхищали и ошеломляли юного художника. Он мечтал повторить нечто подобное. Бруни-младший с детства знал, что религиозная живопись займёт в его жизни особое место. Так и произошло.

Детские впечатления от храмовых росписей оставили неизгладимый след в душе художника и помогли в дальнейшем над самыми значимыми и серьезными своими произведениями.

Биография.

Федор Бруни был рожден 10 июня 1779 года в семье швейцарско-итальянского живописца. В 1807 году семья Бруни переехала в Россию.

В 1809 году Федор начал учиться в воспитательном училище при Академии художеств Санкт-Петербурга, потом изучал историческую живопись, и в 1818 году окончил учебу. В 1820 году княгиня Волконская пригласила его в Италию, где он жил продолжительное время. В 1824 году Бруни пишет картину Смерть Камиллы, сестры Горация, в 1820-е пишет портрет Волконской, а в 1828 году создает Вакханку, поящую амура. В 1837 году он написал широко известный портрет Пушкина на смертном одре.

В 1838 году он возвращается в Италию к работе над неоконченным творением, и в 1841 году привозит в Петербург своего «Медного змия». Картина была такой популярной, что ее сравнивали с «Последним днем Помпеи» Брюллова. Полотно было огромным, 5 на 8 метров. Полотно было выкуплено Эрмитажем, а сам Бруни получил заказ на роспись Исаакиевского собора.

Для этой ответственной работы он еще дважды съездил в Италию, и к 1845 году успел сделать роспись частично сам, а частично доверив молодым художникам под его руководством.

В 1855 году он стал ректором Академии художеств, отдалившись от писания картин. В 1871 году оставил пост ректора и работал до смерти в своей мозаичной мастерской. 30 августа 1875 года Федор Бруни скончался.

Автор текста: Самойлова Ольга Александровна.