Милосердный самарянин - Суриков Василий Иванович

Ошибка в тексте ?

Выделите ее мышкой и нажмите

Описание произведения.

В своей картине Суриков живописными средствами попытался выразить суть одной из притч Иисуса Христа. «Притча о добром самарянине» упоминается в Евангелии от Луки: «некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шёл тою дорогою и, увидев его, прошёл мимо. Также и левит, быв на том месте, подошёл, посмотрел и прошёл мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашёл на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, посадив его на своего осла, привёз его в гостиницу и позаботился о нём; а на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нём; и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». (Лк.10:30-35).

Притча повествует о том, что доброта и бескорыстная помощь попавшему в беду человеку — имеет абсолютную ценность для Бога, независимо от образа веры оказавшего помощь. Ведь самарянин для иудея — еретик, с которым правоверному запрещено общаться. Но как раз правоверные священник и левит прошли мимо пострадавшего и таким образом, может быть, осудили его на смерть. Правоверие — не в правильности исполнения обрядов, а в активном проявлении добра.

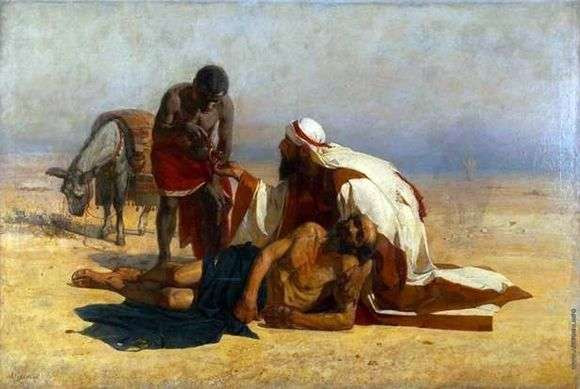

Центральное место картины занимают три персонажа. Несчастный человек, самарянин и чернокожий раб. Голая, выжженная палящим солнцем пустыня позади них ничем не привлекает внимания. Бело-оранжевое небо предвещает ещё больший зной. К горизонту небо темнеет, приобретает тёмно-серый и синеватый оттенок, но это не предвестие долгожданного дождя, это мираж, дрожащий вдалеке.

Самарянин одет в белые одежды, на голове его белая с красным орнаментом куфия (мужской головной платок, популярный в арабских странах). Ему не жаль своих белых одеяний, он терпеливо держит на руках окровавленного, страдающего человека. Измученный, с непокрытой головой, страдалец держится из последних сил. На его теле видны раны, голова страдальчески склонена на бок. Самарянин держит руку под бутылью, которую наклонил чернокожий раб, ожидая, когда масло польётся на ладонь. Он омывает раны несчастному. На заднем плане картины стоит навьюченный осёл, который покорно ожидает хозяев.

Полотно, изображающее евангельский эпизод, способно пробудить в зрителе сострадание к несчастному и благодарность к оказавшему ему помощь. Эта благодарность не стеснена никакими внешними соображениями о том, «правильно» или «неправильно» верует милосердный человек.

История создания.

Во время создания картины Суриков был студентом Петербургской академии художеств. Над картиной «Милосердный самарянин» он напряжённо трудился семь месяцев. Работа была завершена в ноябре 1874 года. Тогда же в журнале «Всемирная иллюстрация» был напечатан «Обзор всего выставленного в Императорской Академии художеств», в котором Сурикова называют «героем…академического года в смысле научной и практической подготовки».

Сам Василий Иванович называет этот обзор «статьёй о себе» не случайно: он почти полностью посвящён его работам — «Милосердный самарянин» и «Пир Валтасара». Как один из лучших студентов Академии, Суриков неоднократно получал за учебные работы денежные премии. За «Милосердного самарянина» он получил малую золотую медаль. Тогда же он подарил её своему «милосердному самарянину» — меценату Петру Ивановичу Кузнецову, оплатившему его обучение в Академии художеств.

Отношение автора к вере.

Православная вера сыграла огромную роль в жизни и творчестве Василия Сурикова. Вера во Христа помогла ему пережить большое личное горе, когда он внезапно потерял жену. Она умерла так неожиданно, что он не мог опомниться от страшного удара. Уныние в самой тяжёлой форме накрыло художника. Он долго не мог прикоснуться к кистям и краскам. В тяжёлом состоянии духа Суриков обратился к Библии, читал и перечитывал её, молился в храме. Люди часто видели его сидящим на Ваганьковском кладбище у могилы жены. Вера помогла ему пересилить себя и взяться за кисть, явив миру полотно «Исцеление слепорождённого Иисусом», потом был создан ещё один шедевр «Взятие снежного городка». Вера в Бога, забота о детях, оставшихся без матери, вернули его к жизни.

В картинах Суриков раскрывал самую суть христианства: любовь к ближнему и сострадание, радость встречи с Богом и теплоту молитвы. Он показывал силу духа и победу любви над ненавистью. На одном из альбомов Суриков пишет: «Вера есть дар, талант; не имеющего этого дара — трудно научить. Вера есть высший дар из всех даров земных. Никакой изобретательный гений земли не сравнится с ним».

Биография.

Василий Иванович Суриков родился 24 января (12 января, ст. ст.) 1848 года в Красноярске, в семье канцелярского служащего. Семья Суриковых принадлежала к казачьему роду. Предки художника по отцовской линии, вероятно, пришли в эти края с Дона, во времена Ермака. Происхождение было для Сурикова предметом гордости. Василий Иванович часто называл себя русским казаком. О ранних годах художника мало что известно. В 1859 году умирает его отец, семья оказывается в тяжёлом материальном положении, и мать его, Прасковья Фёдоровна, вынуждена была сдавать жильцам этаж своего дома. Суриков заканчивает Красноярское училище в 1861 году и поступает на службу в губернское управление. В это время он уже точно знал, что станет художником.

Большой удачей для Сурикова явилось знакомство с Н. Гребнёвым, ставшим первым его учителем. Гребнёву удалось распознать в Сурикове большой талант. В жизни талантливого художника принял участие и губернатор Красноярска П. Замятин, который отправил в Петербург ходатайство с просьбой зачислить Сурикова в Академию художеств и рекомендовал золотопромышленнику Петру Кузнецову оплатить его обучение. Зачислили Сурикова не сразу, какое-то время ему пришлось заниматься в рисовальной школе Общества поощрения художеств, чтобы набить руку. Но в августе 1870 года он стал воспитанником Академии. Программу трёхлетнего обучения он прошёл самостоятельно. Его учителем стал профессор живописи Павел Чистяков. По окончании обучения ему не удалось получить золотую медаль, которая даёт право на заграничную стажировку. Позже такая поездка была ему предложена, но Суриков, взявшись писать фрески в Храме Христа Спасителя, вынужден был от неё отказаться.

С 1877 года Суриков живёт в Москве. Во второй половине 1870-х годов он женится на Елизавете Шаре, внучке декабриста Петра Свистунова. У них родились две дочери, Ольга и Елена. Они прожили десять счастливых лет. В 1888 году после тяжёлой болезни жена умерла, её смерть стала причиной тяжелейшего упадка сил Сурикова. Он перестаёт писать, и в 1889 году уезжает с детьми в Красноярск. Преодолев себя, Суриков приступает к картине «Взятие снежного городка». Осенью 1890 возвращается в Москву. Весь период 1890-х годов отмечен новыми исканиями и яркими шедеврами. За эту картину на Международной выставке в Париже в 1900 году Суриков получил именную медаль.

В 1893 году он стал действительным членом петербургской Академии художеств. Суриков продолжает писать исторические картины: «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем» (1895), «Переход Суворова через Альпы» (1899), «Степан Разин» (1910). В 1907 году Василий Суриков стал членом Союза русских художников. В эти годы Василий Иванович много и часто путешествует. Он побывал в Сибири, в Крыму, на Волге. Посетил Испанию, Швейцарию и другие страны Европы. У него было много интересных задумок. Но они, к сожалению, так и остались не законченными: «Красноярский бунт», «Пугачёв», «Княгиня Ольга». Среди поздних картин Сурикова: «Посещение царевной женского монастыря» (1912) и «Благовещение» (1914). В этот период он написал ряд самых удачных автопортретов — «Автопортрет» (1913), «Человек с больной рукой» (1913). Василий Суриков скончался 19 марта (6 марта, ст. ст.) 1916 года в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище. В 1948 году его имя было присвоено Московскому художественному институту. На сегодняшний день нет полного каталога картин Сурикова. В советское время профессор В.С. Кеменов, исследователь творчества художника, пытался создать каталог его произведений. Но в нём не оказалось многих работ, которые стали известны только в последние годы. В настоящее время специалисты Красноярского художественного музея им. Сурикова работают над новым каталогом. До сих пор было мало информации о том, что Суриков иллюстрировал произведения Лермонтова и Пушкина, что среди его работ была книжная графика. Теперь современным исследователям есть что поискать в наследии выдающегося мастера.