Храм Воскресения Христова, «Спас-на-Крови» -

Ошибка в тексте ?

Выделите ее мышкой и нажмите

Описание.

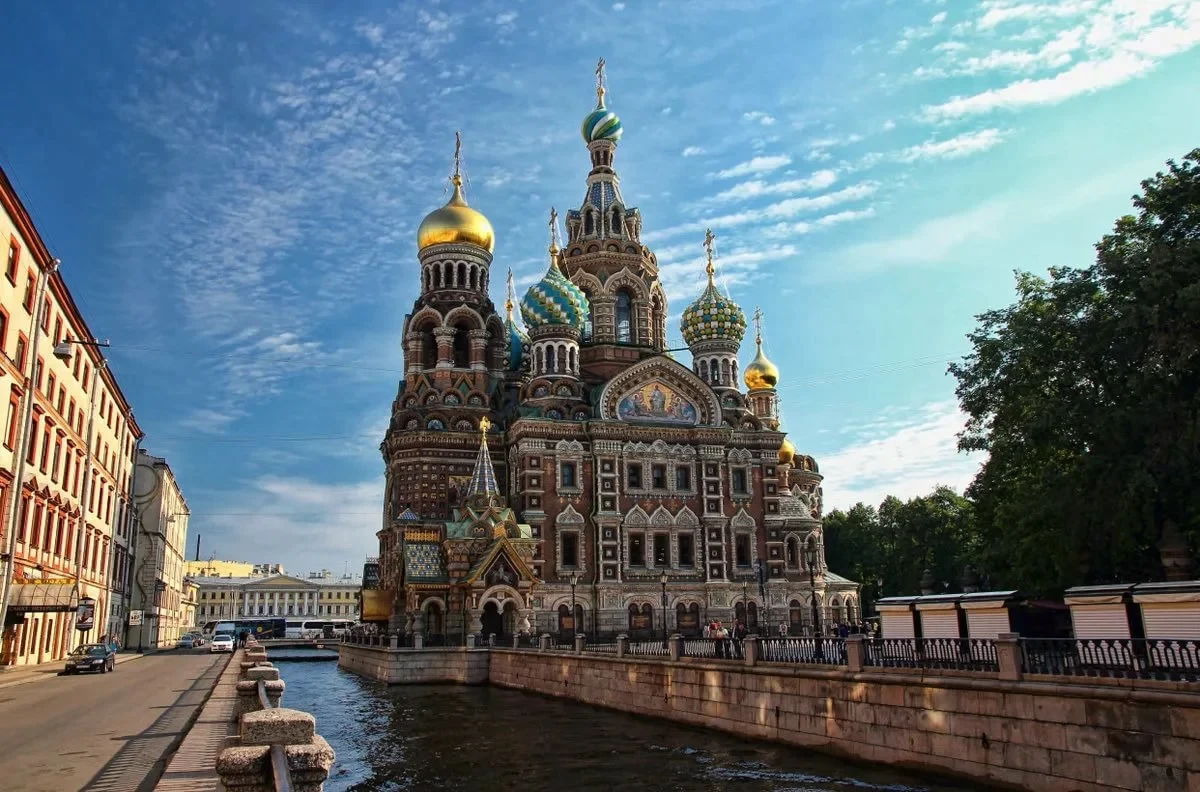

Этот храм построен в псевдорусском стиле и очень похож на собор Василия Блаженного, хотя среди его прообразов были и другие известные храмы XVII века, например, Иоанна Златоуста в Коровниках в Ярославле или Троицы в Останкине.

В плане Спас на Крови – это типичный для древнерусской архитектуры крестово-купольный храм. Над центральным компартиментом возведен шатер, над угловыми – невысокие луковичные главки, покрытые цветной глазурью, над притвором (и местом гибели Царя-Освободителя Александра II) возвышается золоченый купол, а все три апсиды увенчаны покрытыми золотом маковками. Центральная глава возвышается на 81 м – как колокольня Ивана Великого в Кремле. А увенчанный императорской короной крест колокольни – на 62,5 метра.

Собор имеет мемориальное значение, которое подчеркнуто в его оформлении. На западном фасаде, вровень с набережной, мозаикой выложено Распятие, показывающее то место, где император был настигнут бомбой народовольцев. Рядом – иконы святых Зосимы Соловецкого и мученицы Евдокии, на дни памяти которых пришлись рождение и гибель Александра II. Кроме того, в убранстве колокольни включены изображения небесного покровителя императора – святого благоверного князя Александра Невского, святых покровителей других членов августейшей фамилии, гербы Российских губерний и отдельных городов. По нижнему ярусу всей церкви вмурованы двадцать гранитных досок с описанием самых известных событий, случившихся во время царствования. Стены покрыты многочисленными кирпичными, покрашенными в белое, деталями, заимствованными из московской архитектуры – арочками, наличниками, греческими крестами. В закомарах северной и южной стен расположены мозаики на евангельские сюжеты, сделанные по эскизам В. М. Васнецова.

В собор невозможно войти строго с запада – нападение на царя было совершено почти у воды, чтобы поставить над этим местом колокольню, пришлось частично менять конфигурацию набережной, западная стена собора подходит к воде вплотную. Входы сделаны тоже по традициям архитектуры Московской Руси – в виде двух узоречных теремных крылец. Сейчас, из-за особенностей музейного обслуживания, северное крыльцо является входом, южное – выходом.

Оба входа ведут к месту смертельного ранения, от которого уже можно пройти в собор. Для потомков скорбящие горожане сохранили место гибели Царя-Освободителя – фрагмент мостовой из булыжников и ограду набережной. Над ними возведена сень из ценных пород русских поделочных и полудрагоценных камней – родонита и разных сортов яшмы. Сень сделана в виде шатра, покоящегося на четырех массивных колоннах.

Внутри собор – это высокое, просторное, очень светлое здание, стены которого покрыты или каменными резными плитами (в нижних ярусах), или мозаиками, занимающими 7000 квадратных метров – это самое большое количество мозаик в одном месте как в России, так и во всем Старом Свете. Схема расположения мозаик повторяет древнерусскую – в основном объеме представлена земная жизнь Спасителя, а в апсидах − композиции, свидетельствующие о его вневременной славе – «Христос во славе», «Евхаристия», «Вознесение Христово», «Сошествие Святого Духа», «Преображение Господне». На столбах и в несущих арках конструкций помещены изображения тех, кто является столпами церкви – преподобных, мучеников, апостолов, пророков, праведных. В куполе над центром храма мозаика изображает Христа Пантократора.

Иконостас, находящийся в соборе, является произведением искусства. Его автор – один из архитекторов собора, А. А. Парланд. Сделан иконостас в Генуе из итальянского мрамора, причем тона материала подобраны так, что он как будто светлеет к верхним ярусам. Символика декора иконостаса связана с идеей рая. В годы советской власти часть деталей (кресты и хрустальные кристаллы) были утрачены, сейчас постепенно идет их восстановление. Особенно в иконостасе восхищают серебряные на металлической основе Царские врата. Они были восстановлены в начале 21 века по историческим чертежам. Иконы на вратах изготовлены в технике смальты. Кроме Благовещения и Четырех Евангелистов, на вратах помещены образа святых с Афона. Изначально они создавались для храма Христа Спасителя, но были переданы в храм Спаса на Крови. 14 из них были утрачены в советское время и восстановлены.

В храме произведением искусства является даже пол, созданный так же, как и иконостас, по проекту А. Парланда из 10 сортов мрамора. Общая площадь пола – 600 квадратных метров.

История создания.

1 марта 1881 года Российский император, Царь-Освободитель Александр II был смертельно ранен бомбами народовольцев. Государственная Дума предложила для увековечения памяти императора возвести на месте его гибели часовню. Александр III подержал эту инициативу, но распорядился возвести храм-памятник. Но все время, пока шел конкурс на проект собора, на набережной стояла временная часовня, возведенная на деньги купца И. Ф. Громова по проекту архитектора Л. Н. Бенуа. Конкурс проводился в два этапа, требованием императора Александра III был стиль храма – подражание узоречью русских церквей XVII века. Победил проект совместный проект архимандрита Игнатия (И. В. Малышева), настоятеля Троице-Сергиевой пустыни под Петербургом, и архитектора А. А. Парланда. Однако вплоть до 1887 года Парланд вносил в проект коррективы по пожеланиям императора.

Заложен собор был 6 марта 1883 года, а строился долгих 24 года. Мозаики для него делались в первой частной мозаичной мастерской А. Фролова. Картоны для них рисовали 32 художника, среди них Н. Н. Харламов, В. В. Беляев, и В. М. Васнецов.

Торжественное освящение собора было проведено митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Антонием (Вадковским) 19 августа 1907 года в присутствии святых царственных страстотерпцев императора Николая II и императрицы Александры Федоровны. Собор был мемориальным, здесь ежедневно совершались Божественные литургии с заупокойными литиями. Требы не исполнялись, так как не соответствовали статусу собора.

После революции храм становится обычным приходским, у него изъяты имущество и утварь. В 1930 году собор был закрыт. Здание планировалось к сносу, но временно было передано союзу политкаторжан, сделавшему в нем выставку, посвященную народовольцам. Снос здания планировался на начало 1940-х годов, но этим варварским планам помещала Великая Отечественная война. Во время блокады Ленинграда в здание находился морг. В главный купол попал артиллерийский снаряд, не разорвался, и был обезврежен только в 1961 году сапером Виктором Демидовым.

После войны храм служил складом декораций Малого оперного театра. В 1965 году снова встал вопрос о сносе, но в 1968 году собор наконец-то был признан памятником культуры и взят под охрану, а в 1971 году − стал филиалом музея-заповедника Исаакиевский собор. В 1971-1997 годах, 27 лет, велась грандиозная реставрация собора, целое поколение ленинградцев выросло, пока Спас-на-Крови стоял в лесах.

19 августа 1997 года в день Преображения Господня собор был открыт как музей. В настоящее время он имеет статус государственного музея в составе музея-заповедника «Исаакиевский собор». 23 мая 2004 года храм был заново освящен, и в нем состоялась первая Литургия, которую провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир (Котляров). С 19 сентября 2010 года в храме начались регулярные богослужения.

Автор текста: Евгения Владимировна Соленикова.