Христос у Марфы и Марии - Семирадский Генрих Ипполитович

Ошибка в тексте ?

Выделите ее мышкой и нажмите

Описание произведения.

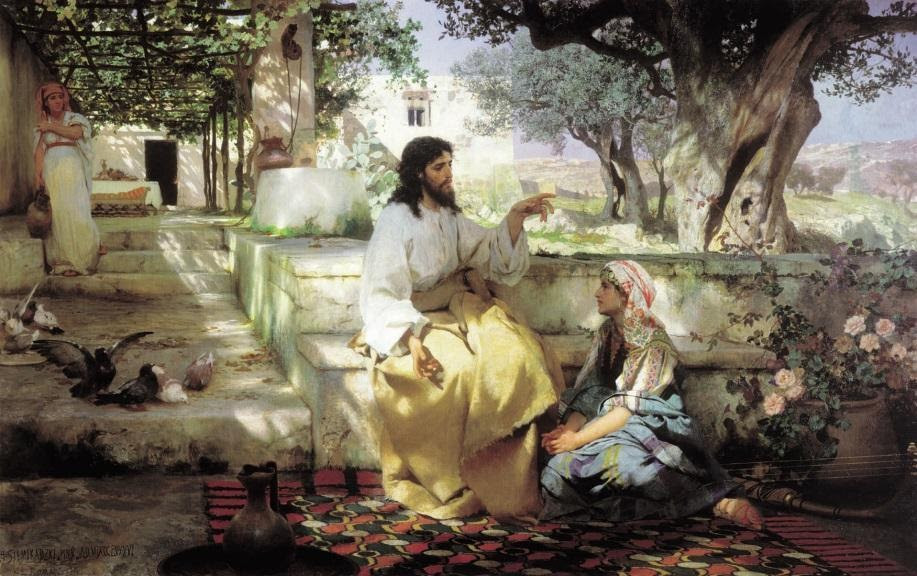

Мягким светом и теплом полуденного солнца пронизано полотно «Христос у Марфы и Марии», написанное выдающимся польско-русским художником Генрихом Семирадским. Живописец обращается к сюжету, рассказанному в Евангелии от Луки: «В продолжение пути их пришел Он в одно селение; здесь женщина, именем Марфа, приняла Его в дом свой; у неё была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его». (Лк.10:38-39).

Эта сцена воссоздана Семирадским с характерным для него вниманием к деталям. Впечатление знойного летнего дня передается зрителю буквально физически. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь листву виноградника, рассыпаются и играют светлыми пятнами на каменных плитах террасы и на тканях одежд. Бездонное южное небо, завораживающее своей синевой, раскинулось широким пологом над озаренной жаром долиной и горами. Включение пленэра в академическую живопись, в данном случае, не разрушает общей классической схемы, но вносит ощущение теплоты и душевности в изображенную на полотне беседу.

Фигуры Иисуса и Марии выдвинуты на передний план, их позы расслаблены, а движения плавны. Мария, в глубокой сосредоточенности, внимает словам Христа. Кажется, что все мирское и суетное умерло для неё в этом момент. Девушка абсолютно искренна в своем стремлении понять Божественное слово. Однако в позе ее сестры Марфы, замершей на ступеньках с кувшином в руках, читается укор подобной мнимой праздности Марии. Евангелие повествует о том, что Марфа была не в силах скрыть свое раздражение, и обращает свой укор даже не сестре, но Христу: «Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне». (Лк.10:40). Желая угодить учителю и хорошо принять Его в своем доме, Марфа на миг отстраняется от главной заповеди - любви к ближнему и пониманию того, что каждое творимое дело должно совершаться не из принуждения, но из любви. Вместо того чтобы исполнить просьбу Марфы, Христос защищает выбор Марии: «Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у неё». (Лк.10:42).

В дальнейшем евангельские образы этих женщин стали воплощать два образа христианской жизни: деятельный, активный, спешащий делать добро и созерцательный, молитвенный, сосредоточенный на внутреннем мире.

История создания.

Над полотном «Христос у Марфы и Марии» Семирадский трудился в Риме, в городе, в котором художнику всегда сопутствовало вдохновение. Живописец очень хорошо знал Евангелие, и библейские сюжеты были одними из центральных в его творчестве.

В данной работе, вопреки всей западной традиции, Семирадский расставляет акценты совершенно по-русски. На первом плане находится Мария, думающая о вечном, и только где-то вдалеке, прописанная хуже, чем пейзаж, Марфа. Фигуры Христа и Марии будто созданы по образцам идеальных моделей, в них и грация, и целомудрие истинных верующих. Красота эта настолько совершенна, что именно через нее ощутима одухотворенность персонажей. Художник предпочел отказаться от каких-либо художественных экспериментов, сделав работу как можно более гармоничной. Возможно, в этом был секрет его работ на библейские темы.

Картина была представлена широкой публике весной 1887 года на ежегодной выставке Петербургской императорской Академии художеств. Полотно было принято неоднозначно: коллеги боролись, публика восторгалась, начальство удостоило званиями. Картину немедленно приобрели для Академии, а затем передали в музей Александра III. Пресса писала: «Фурор, какого у нас и не помнят».

Отношение автора к вере.

Генрих Семирадский родился в семье верующего польского католика, однако душа его с детства тяготела к восточному пониманию христианства, а сам художник невыразимо тянулся ко всему русскому. Замкнутый, робкий и застенчивый, всегда неуверенный в себе, Генрих Семирадский обладал, тем не менее, крепким внутренним стержнем и сильным характером. Он смог отстоять перед своей семьей выбор профессии художника и отправиться в Россию. В своем творчестве и жизни художник исповедовал истину красоты и нравственности. Он считал, что художник обязан использовать свой божественный дар во благо общества, ведь через высокое искусство можно пробудить в человеке его самые прекрасные черты.

Биография.

Генрих Семирадский родился 24 октября 1843 года в селе Новобелгород (ныне Печенеги) около Харькова, в семье врача — офицера царской армии. После окончания харьковской гимназии, поступил на физико-математический факультет Харьковского университета, который успешно закончил в 1864 году. Семирадский с детства проявлял интерес к живописи, поэтому после окончания университета решил продолжить обучение в Императорской Академии художеств, которую закончил в 1870 году, получив 6-летнюю государственную стипендию и возможность совершенствовать мастерство за границей. До 1871 года Семирадский обучался в Мюнхене, у немецкого художника Карла фон Пилоти, а в 1873 году переехал в Рим. Вечный город пленил художника сразу и навсегда, он прожил здесь большую часть своей жизни. Он много работал, постоянно ходил по музеям, галереям и церквям, где изучал работы выдающихся мастеров эпохи Возрождения.

В 1873 году Семирадский удостоился титула академика Академии художеств. В том же году он женился на своей двоюродной сестре — Марии Прушиньской.

Утонченная и уникальная техника Семирадского создавала яркие великолепные картины. Следуя законам европейского академизма, художник привнес в него живописность, пленэрные эффекты и камерную идиллию. Библейские сюжеты были лейтмотивом творчества художника. Он создает целый Евангельский цикл живописных картин, а также изображает на полотне огромного размера один из эпизодов борьбы язычества с христианством - иллюминацию, устроенную жестокосердным Нероном из заживо сожженных последователей новой религии. Этой картиной, известной под названием «Светочи Нерона», художник блестящим образом завершил окончание срока своего пенсионерства в 1877 году. Будучи выставленной в Санкт-Петербурге, она возбудила общее удивление, которым сопровождалось и появление ее на Парижской всемирной выставке 1878 года. За нее Императорская Академия художеств присудила Семирадскому звание профессора, а французское правительство наградило его кавалерским орденом Почетного легиона. Наиболее значимой работой сам живописец также считал свое участие в росписи хоров придела северного крыла храма Христа Спасителя в Москве.

Генрих Семирадский умер 23 августа (5 сентября) 1902 года, в своем имении Стршалкове близ Радомска, похоронен в Кракове, в пантеоне на Скалке.

Составитель текста: Миненко Евгения Владимировна.