Икона «Жёны Мироносицы у Гроба Господня» - Новгородская иконописная школа

Ошибка в тексте ?

Выделите ее мышкой и нажмите

Описание иконы.

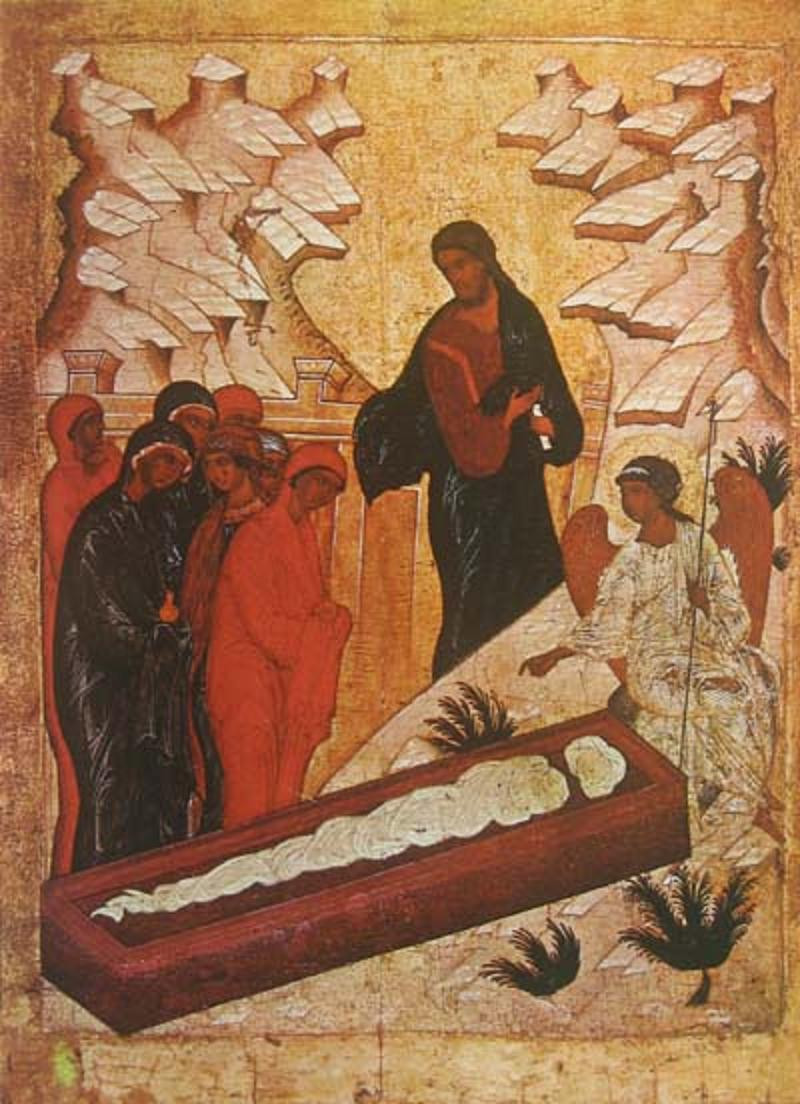

Икона «Жёны Мироносицы у Гроба Господня» (Мф.28:1-7; Мк.16:1-10; Лк.24:1-12; Ин.20:1-12), написанная новгородскими мастерами в XV веке, поступила в собрание Третьяковской Галереи из древней церкви Николая Чудотворца села Гостинополье Волховского района Ленинградской области.

Образ написан яичной темперой по левкасу, на липовой доске, с врезными шпонками, размером 80 × 59 см, покрытой паволокой. На первом плане иконы изображён пустой гроб, расположенный наискосок, в нём лежат белые погребальные пелены. Справа от него, на камне сидит ангел в сияющих одеждах. Правой рукой он указывает внутрь гроба, в левой держит длинный тонкий шест – мерило. По центру композиции, за гробом и небольшой горкой стоит воскресший Христос, правую руку он прижал к сердцу, в приветственно-почтительном жесте, в левой держит свёрнутый свиток. Несмотря на то, что фигура Христа расположена в глубине композиции, она возвышается над всеми. Слева к гробу подходят семь Жён Мироносиц (Мария Магдалина, Мария Клеопова, Саломия, Иоанна, Сусанна, Марфа и Мария), головы их склонены, у двух из них, идущих впереди, в руках алавастровые сосуды. Они пришли ко гробу Иисуса Христа, чтобы, по древнееврейскому обычаю, помазать его тело благовонным миром. Лица Иисуса и ангела на иконе обращены к Мироносицам.

Цветовая гамма образа яркая, сияющая, благодаря обилию света от золотого фона и светло-розовых горок на заднем плане композиции. Цвета одежд насыщенные – зелёные и зеленовато-синие, коричневые с красным, киноварные. Контрастом смотрится белая с перламутровым оттенком тога ангела. Горки на заднем фоне тщательно выписаны, их камни прозрачного розового цвета с красноватыми и зеленоватыми гранями. Стена светло-жёлтая. Вохрение плавью, светло-коричневое по оливковому санкирю, плотное, движки отсутствуют. Фон и поля иконы золотые.

История образа.

Жёны Мироносицы — тема из Евангелия встречающаяся у всех четырёх евангелистов Матфея (Мф.28:1-7), Марка (Мк.16:1-10), Луки (Лк.24:1-12) и Иоанна (Ин.20:1-12). В композиции на фоне горок, иногда с видом на Иерусалим, изображаются женщины, сопровождавшие Иисуса Христа во время Его земного служения, и пришедшие ко гробу, чтобы послужить своему Учителю и после Его смерти.

Жёны Мироносицы обнаруживают, что гроб пуст, в нём лежат только погребальные пелены. Около гроба, на камне, отваленном от входа гробницы, сидит ангел в белых одеждах. Он сообщает Жёнам о воскресении Христа. «И вот сделалось великое землетрясение — это Ангел Господень, сверкающий как молния, в белых, как снег, одеждах, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес! Вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее, рассказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть распятым и в третий день воскреснуть».

Господь Иисус Христос, победив смерть Свою собственной смертью, воскрес и покинул запечатанный гроб. Воины, поставленные сторожить гроб, пришли в трепет и упали замертво. Придя в себя, они поспешили в город и рассказали о случившемся первосвященникам. Собрав совет, первосвященники и старейшины подкупили стражей, велев им говорить, что ученики Иисуса, придя ночью, украли Его тело, пока они спали.

На некоторых композициях изображают двух ангелов и, испуганных исчезновением тела Христова, замертво упавших воинов. Иногда сюжет «Жёны Мироносицы у гроба Господня» композиционно объединяется с темой «Явление Жёнам Христа на дороге в Галилею».

Особенности иконописной школы.

Избежавший монголо-татарского нашествия, Новгород испытывал в XIV – XV веках экономический и культурный подъём. Самым значимым периодом в развитии иконописи был рубеж XV века. Краски образов приобретают чистоту, палитра светлеет, из неё исчезают остатки былой сумрачности. Излюбленным цветом мастеров-иконописцев становится киноварь, определяющая мажорный характер всей палитры. Киноварь даётся в сочетании с золотом фона, с белыми, зелеными и оливковыми красками.

Новгородская иконопись того времени не любит замысловатых сюжетов. Упрощаются традиционные иконографические типы, отбрасываются все лишние фигуры. Композиции легко обозримы, в них нет вредящей сюжету дробности. Основная сюжетная линия не затемняется второстепенными эпизодами. Скупость в композиционной разработке составляет отличительную черту новгородцев. Они предпочитают простые иконографические изводы традиционных праздников, изображают святых стоящими в ряд. Предпочтение отдаётся полуфигурным образам и житейским иконам с бытовыми подробностями, в которых с наглядностью передаются сцены из жизни святых.

Композиции новгородской живописи, даже многофигурные - просты, гармонично вписаны в плоскости и согласованы с формами. Все элементы распределены в них равномерно и согласно их значимости, нет ни перегруженных, ни пустых мест. Фоновые пространства между изображениями имеют красивые формы, играя значительную роль во всей композиции. Фигуры часто располагаются симметрично, так они получают полное завершение. Однако симметрия разбивается поворотами и наклонами фигур, формами гор, зданий, деревьев и других изображений.

Композиции новгородского письма XV века всегда строятся в одной плоскости, декоративно. Для них характерна монументальность и спокойствие образов, стремление к лаконизму. Фигуры человека в новгородской живописи обычно несколько удлиненных пропорций, что придает им стройность и величие. Они всегда имеют глубокое внутреннее содержание. В их изображениях характерен строгий графический рисунок рук, ног и тела. В фигурах и в их одеждах содержатся яркие и темные детали, которые оживляют все спокойные тона.

Автор текста: Марина Румянцева.