Икона «Св. Иоанн Богослов в молчании» - Русский север

Ошибка в тексте ?

Выделите ее мышкой и нажмите

Описание иконы.

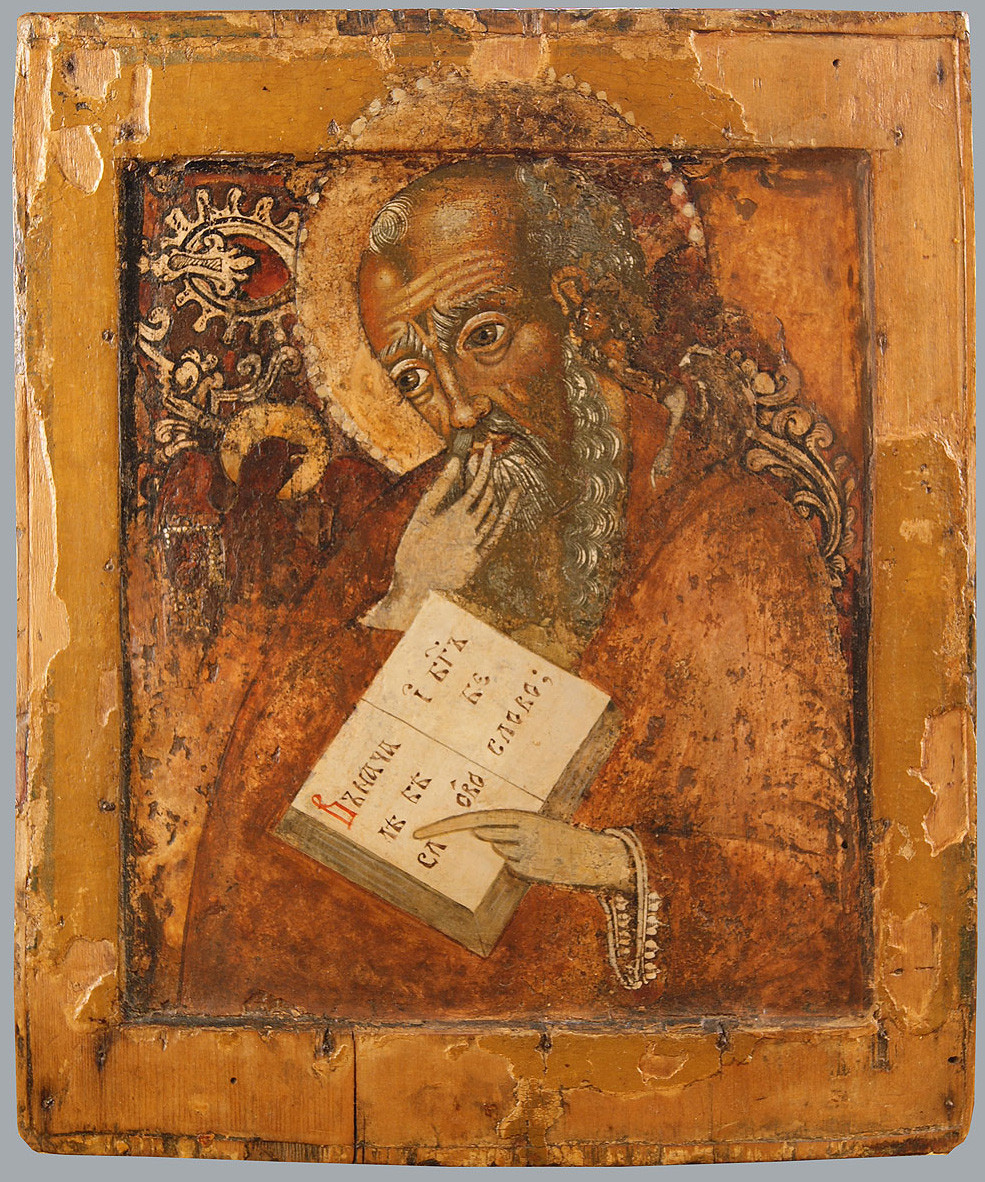

Память апостола Иоанна совершается в Православной церкви (по юлианскому календарю): 8 (21) мая, а также 30 июня (13 июля) — Собор двенадцати апостолов, 26 сентября (9 октября) — преставление Иоанна Богослова. Изображения св. Иоанна "в молчании" (их характерной особенностью является жест руки апостола, подносящего один или два перста к губам - в знак безмолвия) получили распространение в русском искусстве со второй половины XVI века. Это время отмечено массовым появлением подобных иконографий – сложных символико-аллегорических иносказаний, подчас загадочных даже для современников. Точное истолкование данного сюжета сегодня неизвестно, можно лишь предполагать о литературных и мировоззренческих источниках его возникновения.

В основе исключительной роли св. Иоанна Богослова в иконографии лежат, в числе прочего, заключительные слова Евангелия от Иоанна: "Многое и другое сотворил Иисус, но, если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг" (Ин.21). На основе этого и других Евангельских свидетельств сложилось представление об апостоле Иоанне как о мистике, удостоенном особых тайных откровений Спасителя. Такому представлению как нельзя лучше соответствовал составленный апостолом Апокалипсис, а также значительное количество связанных с именем Иоанна апокрифических текстов, которые, по замыслу их авторов, должны были содержать "изложение" тайных знаний, полученных апостолом ("Вопросы Иоанна Богослова к Господу на горе Фаворской", "Вопросы Иоанна Богослова Аврааму на Елеонской горе" и др.). Иоанн, начиная своё Евангелие, как бы прислушивается к мистическому голосу, открывающему Божественные тайны.

Ангел, указующий в книгу и как бы нашёптывающий Иоанну слова Божественных тайн, и орёл на пюпитре (иногда он изображался с пером или чернильницей в клюве, символизируя мистический источник вдохновения Богослова) – известные с древности символы евангелиста, что, при формировании иконографии «Иоанна в молчании», прочно вошли в неё.

В иконе обращают на себя внимание две необычные детали: это сильно высветленные, одними белилами исполненные руки Иоанна (в отличие от охряного лика, выбеленного только на небольших участках), а также орнаментированный фон. Такие «белорукие» иконы иногда встречаются среди образов первой половины XVIII в. Они сходны по стилистике, что позволяет говорить о едином центре или, по меньшей мере, общей традиции их создания. Вероятно, в укоренении такого приёма сыграло роль несколько факторов. Это и стремление высветлить предметы пространственно-первого плана (под воздействием светского искусства), и подчеркнуть выразительность жеста (может быть, ради акцентирования старообрядческого перстосложения), и передать эффект «светловидности», поражавшей современников в столичном искусстве.

История образа.

Живопись лика Богослова необычайно рельефна, скульптурна благодаря выраженной светотени. Взгляд Иоанна выражено «живой» за счёт анатомически-правильного, хоть и хранящего черты условности, изображения глаз. Такое живоподобие, навеянное искусством московской Оружейной палаты конца XVIIв., в первой половине XVIII распространилось повсеместно, однако, в связи с господством традиционной темперной техники и приёмов, преподносилось в условно-декоративном ключе. Отсюда необыкновенная выразительность подобных икон, сочетающих черты традиционного отвлечённо-символического строя с «реалистичностью» будто бы оживающих взглядов и ликов.

Определенное влияние на сложение этого необычного иконографического типа могла оказать и аскетическая традиция монахов-исихастов, предполагавшая, что реальное «обожение», приобщение к Божественной мудрости достигается только через молитвенное безмолвие. Поэтому жест апостола мог напоминать не только о его причастности к тайным знаниям, но и о единственно возможном пути их обретения.

Исихия – безмолвие и молчаливая молитва евангелиста – открывают ему путь общения с Богом, позволяя черпать премудрость непосредственно из уст Христа.

Отчасти сходный жест в иконографии мы можем наблюдать на иконах Благовещения, распространившихся с середины XVIIв., содержащих образ Гавриила, «дивящегося чудеси» и непостижимости Боговоплощения. Архангел на подобных иконах не доносит руки до уст, и все же жест его напоминает Иоаннов. Отсюда – возможность истолкования образа Иоанна также как выражающего непостижимость Божественной мудрости, благоговейное потрясение перед её глубиной, на что указывают приведённые выше заключительные слова Евангелия от Иоанна.

Икона исполнена в северных землях в начале – первой половине XVIIIв. Представляет историко-художественную, коллекционную ценность.

Автор: И.П. Боровиков, эксперт галереи старинной иконы «Се Вера».