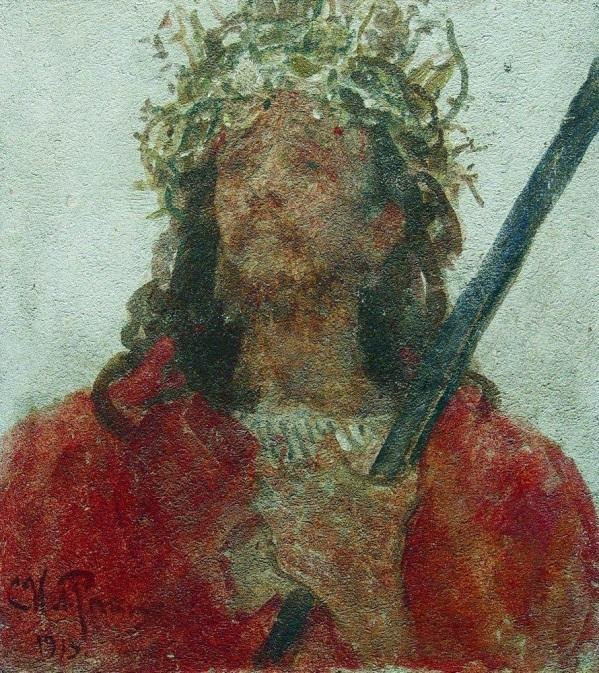

Христос в терновом венце - Репин Илья Ефимович

Ошибка в тексте ?

Выделите ее мышкой и нажмите

Описание произведения.

В основе сюжета картины Босха «Увенчание терновым венцом» лежит библейская сцена, описанная тремя евангелистами. В тексте Евангелия от Матфея этот эпизод представлен следующим образом: «…и, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку трость; и, становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: радуйся, Царь Иудейский!». (Мф. 27:29).

Данное изображение Христа в искусстве получило название Ecce Homo, что в переводе означает «се человек». В отличие от очень популярных и широко растиражированных образцов «Ессе homo», в которых Христос изображается откинувшим голову, закатившим глаза и с приоткрытым ртом, на этой работе Репина голова Спасителя лишь немного развёрнута вправо, а его внимательный скорбный взгляд обращен вдаль. На плечи Христа накинута багряница, в руках он держит трость как знак издевательства стражников. Кажется, что глаза Спасителя полны слёз, но это слёзы не от физических мучений, а от страданий за духовное падение человечества.

История создания.

Сюжет Увенчания Христа терновым венцом изначально был особенно распространен в западном искусстве. Акцент на физических мучениях вызывал у христиан глубокое личное сопереживание, которое должно было привести к соединению с Богом через опыт сострадании. В православном иконописании проявление чувственных страданий и мучений никогда не изображалось. Господь в Православии — это торжество Воскресения, победа над смертью, это сила Духа и всепроникающая Любовь. Только с XVII в., когда началось проникновение в русское иконописание традиций западноевропейского искусства, усиленное в XVIII в. реформами Петра, появляется на русских иконах образ Спасителя в терновом венце.

Особенно с конца XIX в. подобное изображение Спасителя становится очень популярным среди русских художников. Поиски путей создания новой иконографии взамен утраченных традиций русского иконописания, выражение через христианские образы новых социальных идей, поиски символа и выразителя добра и справедливости способствовали появлению многочисленных изображений Спасителя, в том числе и увенчанного терновым венцом. К тому же, в результате укрепления русских позиций на Святой земле, создания там Русской духовной миссии, приютов для паломников, тысячи русских людей с середины XIX в. имели возможность посетить Палестину и вживую соприкоснуться с местами крестных страданий Христа, что влекло за собой усиление чувственного восприятия священных событий.

Евангельские темы возникли в творчестве Репина также после посещения Святой земли. В 1880-1890-е годы он разрабатывает их в графических листах в свойственной ему рисовальной манере, с открытой темпераментностью: «Христос среди учеников после воскресения», «Христос и блудная жена», «Предательство в Гефсиманском саду» и ряд других. Позднее Репин обращается к живописным эскизам на сюжеты из Нового Завета, останавливаясь на самых драматических эпизодах: «Истязание Христа», «Гефсиманская ночь», «Христос в терновом венце». Возникновение этого цикла связано со многими составляющими. С одной стороны, обращение к данным сюжетам было связано с душевным состоянием самого художника, посетившего женский монастырь Никольская пустынь под Харьковом, где подвизалась его сестра. С другой стороны, к столь драматичным сюжетам его сподвигли печальные семейные обстоятельства - фактический распад семьи. Наконец, рассуждения над евангельскими сюжетами помогли живописцу завершить ряд больших полотен на современные темы: «Не ждали», «Арест пропагандиста», «Перед исповедью» и т.д., где художник уподоблял современные события и героев картин евангельским прототипам, придавая жизненным событиям значение общечеловеческого нравственного идеала.

Отношение автора к вере.

Илья Репин воспитывался в благочестивой семье. С юных лет Илья Ефимович работал над созданием икон в местной церкви, расписывал стены храма, видел в этом свое призвание. Художник чувствовал, что именно Богом ему дан живописный дар, который должен послужить на благо общества. Всю жизнь художник считал себя православным христианином, хоть и не имел ту степень воцерковленности, какую имели его мать и сестра монахиня. Глубину религиозного чувства живописец приобретал постепенно, собирал их по крупицам, обучаясь в иконописной артели, занимаясь переосмыслением библейских сюжетов.

Долгое время художник мечтал увидеть евангельские места, потому в 1898 году он отправился на Святую Землю. Своими впечатлениями И.Е. Репин делится в письмах: «Всюду живая Библия. Как впечатлительно в 3 часа утра, еще при ярких звездах и блестящем серпе месяца, идти под стенами Иерусалима, спускаться к Гефсиманскому саду и встретить солнце на колокольне церкви Вознесения. Да во всем Иерусалиме есть что-то трогающее до слез. Этого во всем мире нет. Нет слов для выражения чувств. Иосафатова долина, Кедронский поток, гора Злого Совещания, Сион — от всех мест веет бессмертной думой».

В последние годы жизни мысль художника все настойчивее обращалась к вечным ценностям человеческого бытия - жизни и умирания, веры и сомнения, отчаяния и надежды. Мастер стремился в творчестве уйти от повседневной суеты. Библия, Евангелие становятся источниками, дающими не просто сюжет, но рождающими художественную мысль и высокие чувства. Известно, что с возрастом человек становится более ответственным перед душою. И И.Е. Репин в этой связи не был исключением. По воспоминаниям дочери Веры, на смертном одре последними словами угасающего И.Е. Репина были: «Христос со мною». В этих штрихах к портрету художника нет ничего необыкновенного для человека, прошедшего долгий и искренний путь познания истины.

Биография.

Илья Ефимович Репин родился 5 августа 1844 г. в Чугуеве (ныне Харьковская область) в семье военного поселенца. Семья не имела твердого материального положения, молодой Репин рано стал зарабатывать сам – он занимался иконописью и решил скопить денег, чтобы поступить учиться в Петербург. Первые вступительные испытания в Академию художеств Репин провалил. Однако в родной город не вернулся, а стал слушателем подготовительной вечерней школы. Позднее он все-таки добивается своей цели и в период с 1864—1871 гг. учится в Академии художеств. Под впечатлением путешествия по Волге создает картину «Бурлаки на Волге» (1870—1873 гг.), которая сразу принесла ему известность. В 1873—1876 гг. на средства Академии он продолжал оттачивать свой талант в Италии и во Франции.

В конце 70-х — 80-е гг. XIX в. живописец достигает вершины мастерства. В 1878 г. Репин примкнул к группе передвижников. Основная тема его творчества в эти годы связана с жизнью российской деревни («Проводы новобранца», 1879 г.; «Крестный ход в Курской губернии», 1880—1883 гг.). Позднее он обращается к теме революционной борьбы («Отказ от исповеди», 1879—1885 гг.; «Арест пропагандиста», 1880—1892 гг.; «Не ждали», 1884— 1888 гг.). Тогда же Репин проявляет себя как блестящий портретист: им написаны портреты В. В. Стасова (1873 г.), М. П. Мусоргского, Н. И. Пирогова (оба 1881 г.), Л. Н. Толстого (1887 г.). Кроме того, он создаёт свои лучшие исторические полотна: «Царевна Софья» (1879 г.), «Иван Грозный и сын его Иван» (1885 г.), «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (1878—1891 гг.).

В 90-х гг. Репин временно порвал с передвижниками, но к концу XIX в. вернулся на прежние позиции. В 1893 г. он был избран действительным членом Академии художеств, в 1894—1907 гг. преподавал там, а в 1898—1899 г. занимал должность ректора. Среди его учеников — известные живописцы И. Э. Грабарь и Б. М. Кустодиев.

С 1899 г. Илья Ефимович жил в своём имении «Пенаты» в Куоккале, вследствие чего в 1917 г. оказался за рубежом — в Финляндии. Несмотря на приглашения вернуться на родину, Репин, не одобрявший политики советской власти, так и не вернулся в СССР, передав при этом свои картины в дар России. Живописец ушел из жизни 29 сентября 1930 г. в Куоккале (ныне Репино Ленинградской области).

Составитель текста: Миненко Евгения Владимировна.