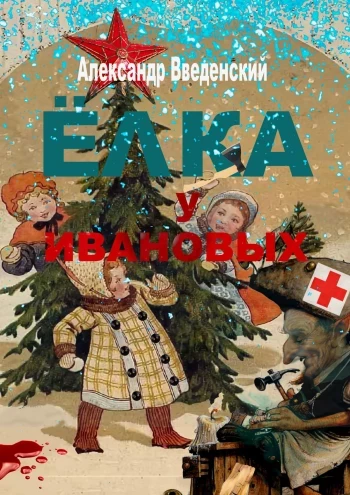

«Ёлка у Ивановых» - Введенский Александр Иванович

Ошибка в тексте ?

Выделите ее мышкой и нажмите

Описание произведения.

Главное несостоявшееся событие «Ёлки у Ивановых» — Рождество, и сюжет этот возник от глубокой отрешенности предреволюционной эпохи от Бога. В Священном Писании немало пророчеств о людях, оставивших Бога, но более всего к этой пьесе применимы слова св. апостола Павла: «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму — делать непотребства». (Рим.1:28).

И вправду, все действующие лица много говорят о Рождестве, ждут его, но никому из них не суждено до него дожить: все они поголовно умирают, одни естественным, а другие — насильственным путём. О смерти идёт речь уже в начальной сцене. «Будет ёлка? Будет. А вдруг не будет. Вдруг я умру», — произносит невинный, невозмутимый и очень богословски настроенный годовалый бутуз Петя Перов, который, ввиду малолетства, ничего не должен произносить, а тем более — философствовать. Но перед нами — изначально обессмысленный и лишённый логики мир. Вымирание и непонимание происходят от незнания Бога, что отмечает всё тот же Петя: «Один я буду сидеть на руках гостей, как будто ничего не понимая. Я и невидимый Бог». Эта мысль звучит и в песне, которую поют в лесу лесорубы, вначале глухонемые, а затем говорящие невпопад:

С престола смотрит Бог

И улыбаясь кротко

Вздыхает тихо ох,

Народ ты мой сиротка.

Петя как живое воплощение народа-сироты — умрет в конце пьесы. Но никакой вины, кроме принадлежности к погрязшему в грехах семейству Ивановых, на нем нет.

долженствующему воплощать грехи человеческого рода, прежде всего — равнодушия ко Христу, пришедшему объединить на почве Своей Личности все человечество,

Семейство Ивановых разъединено до абсурда, отсюда странный возраст их детей и несообразная с родством разность фамилий. Ни один из семейства Ивановых этой фамилии не носит. Отец и мать в списке действующих лиц значатся как Пузырёвы, а далее приводится перечень имён, фамилий и возраста их двенадцати детей:

Дуня Шустрова — восьмидесятидвухлетняя девочка,

Миша — семидесятишестилетний мальчик,

Соня Острова — тридцатидвухлетняя девочка,

Володя Комаров — двадцатипятилетний мальчик,

Варя Петрова — семнадцатилетняя девочка,

Нина Серова — восьмилетняя девочка,

Петя Перов — годовалый мальчик.

Все эти дети, ожидая рождественскую ёлку, становятся свидетелями убийства Сони Островой нянькой, Аделиной Францевной Шматерлинг, на их глазах сошедшей с ума; вслед за ней сходит с ума врач психиатрической лечебницы, куда её отправляют на обследование. И, скорее всего, неслучайно в бреду его преследуют сумасшедшие с револьверами, — ведь действие пьесы (конец XIX века) происходит во время активизации террористических групп, а написана пьеса (1938) во время большого террора, когда арестантам предъявляли самые немыслимые обвинения. В пьесе городовой, вместо того, чтобы нести службу, желал бы: «читать из Маркса разные отрывки». Врач бредит: «Господи, до чего страшно. Кругом одни ненормальные. Они преследуют меня. Они поедают мои сны. Они хотят меня застрелить. Вот один из них подкрался и целится в меня …» Отсюда и превышающее всякие пределы количество смертей в «Ёлке у Ивановых», создающих впечатление, что, сойдя с ума, вымирает весь мир. Отступив от Бога, утратив смысл жизни, мир не может жить. Уцелевшие персонажи уподобляются животным, как нянькин жених лесоруб Фёдор, сразу же после ареста невесты идущий в публичный дом. В разговоре Фёдора с одной из обитательниц дома (разговор ведётся во время полового акта), есть фраза о потерянной соли, отсылающая верующего читателя к притче Спасителя о соли, потерявшей силу. Есть и мотив подмены Божьего человеческим, где человеческое ставится на место Божьего. В результате этой подмены, рушится миропорядок — исчезает личностное начало в человеке, осуществившем такую подмену. Люди уподобляются скотам. «Врываются Пузырёв-отец и Пузырёва-мать, — пишет Введенский в ремарке, — они страшно кричат, лают и мычат». «Господи, у нас умерла дочь, а мы тут как звери», — восклицает смутно осознающий это превращение Пузырёв-отец, сношающийся с Пузырёвой-матерью прямо у гроба дочери, причем Пузырёва произносит: «О жестокий Бог, жестокий Бог, за что Ты нас наказываешь». Ни в каком другом качестве Бог не воспринимается действующими лицами пьесы. Исключение составляют животные — говорящая собака Вера и четыре зверя: Жираф, Волк, Лев и Свиной Поросёнок, которые, как философы и богословы, вырабатывают новые категории осмысления жизни и смерти, вместо так и не дождавшихся Рождества членов семейства Ивановых.

Бывший жених няньки, лесоруб Фёдор, следуя совету Ульянова-Ленина «учиться, учиться и ещё раз учиться», все-таки выучился и стал учителем латинского языка. Это финальный ироничный посыл к будущему страны, руководимой лесорубами, прачками и дворниками.

И, наконец: возможно, в пьесе представлена модель конца мира, предсказанная Спасителем: «Тогда пришли некоторые к Иисусу и рассказали Ему о Галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее всех Галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете» (Лк.13:1-5).

Думается, не грешней всех были и члены семьи Ивановых, носящие разные фамилии, и тем самым представляющие весь погибающий во грехе мир.

История создания.

Пьеса «Ёлка у Ивановых», на целое десятилетие предварившая западноевропейскую «драму абсурда», была написана Введенским в Харькове, в 1938 году. В ней присутствуют все три интересующие его категории: Бог, смерть, время. Кроме апелляций к годам действия (конец XIX века), в ней отражены и обстоятельства времени, в котором приходилось жить автору. Отсюда мрачный колорит сюжета.

Введенский отстраняется и от каких бы то ни было оценок происходящего. «…присутствует историческая перспектива, муссируются исторические детали, более того, есть все признаки эпохи, нет только самой эпохи, сама эпоха ирреальна… реальна, кажется, только смерть, всех …уносящая в финале пьесы» (М. Мейлах).

Дело однако же не в том, что кто-то там жил и умер; а в том, что некогда было удушено и бесследно сошло на нет живое и дышащее время, а на смену ему пришло другое — мёртвое и неподвижное. Это застывшее и сросшееся со смертью время Введенский и предлагает рассмотреть читателю, его он выведет на поверхность и в написанной через два года после «Ёлки у Ивановых» знаменитой «Элегии».

Отношение автора к вере.

Чуть ли не с самого детства Введенского всерьёз интересовали три категории: Бог, время, смерть. Отпущенную Богом жизнь он воспринимал как подготовку к смерти. О смерти он, отрешаясь от бытовых вещей и обстоятельств, постоянно думает, пишет, она ему всё время снится.

Мысль о смерти неизбежно связана с мыслями о Боге. Дорогой к Тому и другой он считал — время, понимаемое им как путь — в виде линии, отрезка или даже мерцания. Формальное движение к Богу во внешней жизни поэта отыскать трудно. Зато на каких-то скрытых уровнях, если брать в расчёт темы его произведений, такое движение, несомненно.

Введенский смело может быть уподоблен персонажу с иллюстрации к одной из книг Фламмариона, который одновременно проводит жизнь в двух мирах — горнем и дольнем, отдавая видимое предпочтение второму.

Напряжённые поиски поэтом Бога в творчестве не сказывались на его внешней жизни. На протяжении долгих лет, едва ли не до самой кончины, он оставался всё тем же рассеянным и праздным человеком, жуиром, дамским угодником, карточным игроком, каковым был в ранней юности.

И вдруг в конце жизни, двухчастная поэма «Где. Когда», которая пишется параллельно стихотворению «Элегия», заканчивается однозначным и окончательным выводом: «Последняя надежда — Христос Воскрес. / Христос Воскрес — последняя надежда». — Можно сказать, что вера в Бога Введенского росла и укреплялась невидимо для близких и дальних, оставляя следы в сердечных глубинах и в творчестве. Эпатаж высказываний на публику вполне мог отнести Александра Введенского в разряд еретиков. Недаром Яков Друскин позиционировал себя как чистого монофизита, Введенского — как частичного, Хармса — вообще относил к несторианам. — Все они выбрали путь внутреннего познания Творца глубиной своей интуиции, игнорируя богословие, познавая Христа жизнью и творчеством. Поэтому не следует искать в поэзии Александра Введенского чистоты богословской мысли, а в жизни поэта — верности церковным канонам. Но это не исключает напряжённой внутренней духовной жизни, о чём свидетельствует покаянное стихотворение «Элегия».

Биография.

Александр Иванович Введенский родился в Петербурге 23 ноября (6 декабря) 1904 года. 23 ноября Отец его, Иван Викторович, сын священника, дослужился до чина статского советника, при советской власти работал экономистом. Мать, Евгения Ивановна Поволоцкая, дочь генерал-лейтенанта, была известным врачом-гинекологом.

В 1914 г. Александр Введенский вместе с младшим братом Владимиром был определён в кадетский корпус в Санкт-Петербурге, однако в 1917 г. братья были предусмотрительно переведены в гимназию, которую Александр окончил в 1921 году. В этой же гимназии учились Л.С. Липавский и Я.С. Друскин, его друзья на всю жизнь, и Тамара Александровна Мейер (в 1921—1930 годах — жена Введенского). Там же Введенский начал писать стихи.

Окончив гимназию, работал конторщиком, затем счетоводом на электростанции «Уткина Заводь». В 1922 году поступил на правовое отделение факультета общественных наук Петроградского университета, но вскоре оставил учёбу. В 1923-1924 годах работал в Фонологическом отделе ГИНХУКа.

В 1924 году вступил в Ленинградский союз поэтов. В 1925 году познакомился с Даниилом Хармсом. Вместе с ним Введенский принимал участие в деятельности авангардной литературно-театральной группы, которая в конце 1927 года утвердилась под названием «ОБЭРИУ» — Объединение Реального Искусства. Введенский, Хармс и некоторые другие обэриуты по предложению С.Я. Маршака начали сотрудничать с детскими журналами «ЁЖ» и «ЧИЖ».

В конце 1931 года Введенский вместе с другими обэриутами был арестован (по доносу о том, что он произнёс тост в память Николая II, или исполнил гимн «Боже, Царя храни…»), выслан в 1932 году в Курск, жил там вместе с Хармсом, затем в Вологде и в Борисоглебске.

В 1934 году, по возвращении в Ленинград, становится членом Союза писателей. В 1936 года Введенский переезжает на постоянное жительство к новой жене Галине Викторовой в Харьков. Там, в 1937 году родился их единственный сын Пётр.

27 сентября 1941 года Александр Введенский арестован по обвинению в контрреволюционной агитации. По одной из последних версий, в связи с подходом немецких войск к Харькову был этапирован в Казань. Скончался в пути 19 декабря 1941 года. Похоронен, предположительно, на Арском или Архангельском кладбище в Казани.

Автор текста: Виталий Яровой.