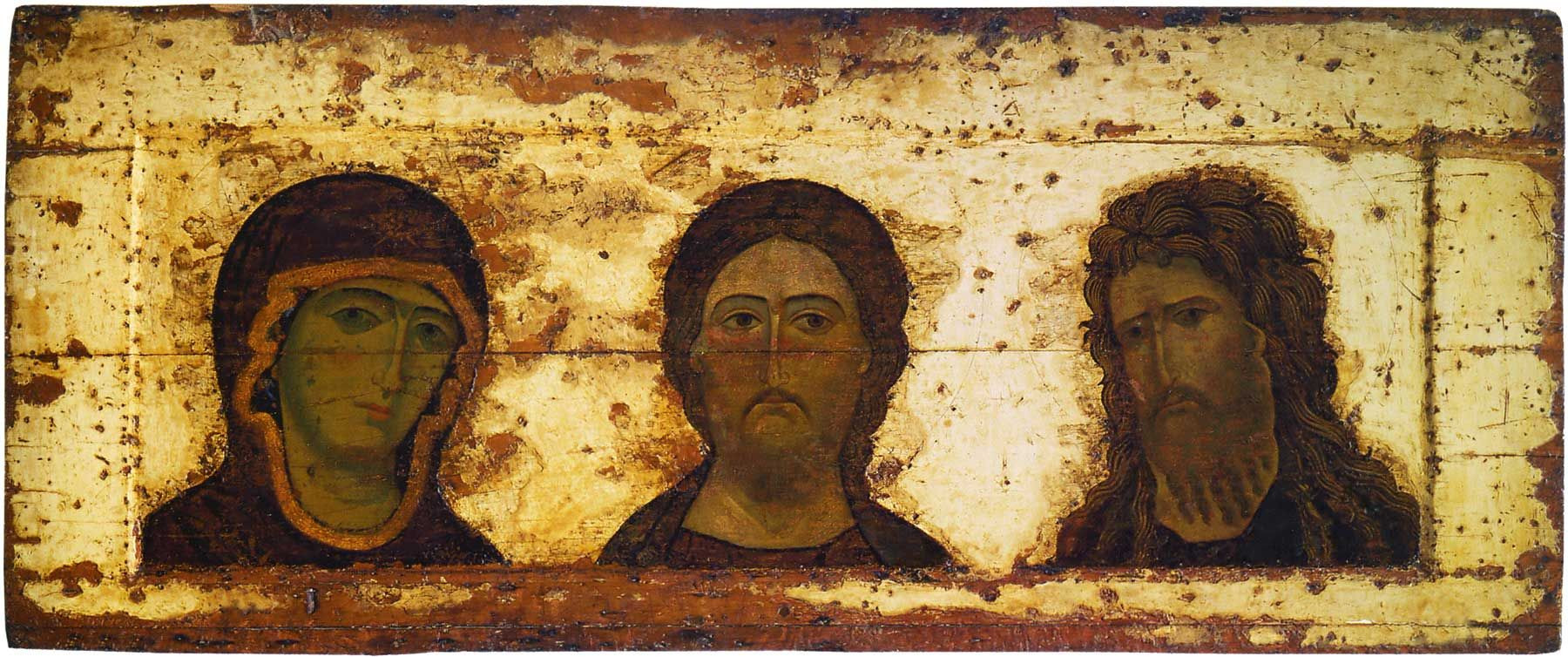

Деисус оплечный «Господь Спаситель Иисус Христос, Пресвятая Богородица Дева Мария, Св. Пророк Иоанн Предтеча» -

Ошибка в тексте ?

Выделите ее мышкой и нажмите

Описание иконы.

Деисус оплечный принадлежит к выдающимся произведениям средневекового православного изобразительного искусства - иконописи. Икона представляет собой композицию, на сильно вытянутой по горизонтали доске (0,6 м х 1,4 м), которая включает «оплечные» части фигур. В центре - Господа Спасителя Иисуса Христа, к которому чуть склоняют головы Пресвятая Богородица Дева Мария и Св. Пророк Иоанн Предтеча.

Изображения на иконе, по своим размерам, приближены к средним размерам человеческой фигуры. Художественное выполнение отличается очень четко выраженным стремлением к обобщенности и определенной монументализации, в сочетании со стремлением к классической идеализации, художественно воплощающей общий идеальный характер православной иконописи.

Икона оплечного Деисуса, предположительно, была выполнена в конце XII века по заказу Великого князя Владимирского, Всеволода Большое гнездо. Мать князя Всеволода (также предположительно) принадлежала к династии императоров Византии Комнинов. При Всеволоде, в его столице Владимире-на-Клязьме, активно работали греческие иконописцы (наиболее известная работа – изображение группы 12 Святых Апостолов на Страшном суде в проходе под хорами Дмитровского собора во Владимире). Вероятно, этими же мастерами была выполнена и описываемая икона Деисуса.

На греческое (византийское) исполнение иконы указывает красное «оттенение» носов персонажей иконы (лучше всего видно в изображении Пресвятой Богородицы). Верхняя часть лика Пресвятой Богородицы на оплечном Деисусе, очень напоминает изображение лика на Чудотворном образе Пресвятой Богородицы Владимирской. Форма носа и нижней части лика на этих иконах различаются. На Чудотворном образе Пресвятой Богородицы формы лика тоньше и изящнее, так что на оплечном Деисусе Пресвятая Богородица, в целом, выглядит старше.

В Москву оплечный Деисус, по-видимому, был перевезен при восстановлении Столицы после страшного пожара 1547 года, после которого для возвеличивания Москвы, по приказу Митрополита Макария, были собраны древние иконы из старых русских городов.

Икона поступила в Государственную Третьяковскую Галерею в 1936 году.

До 1918 года икона была выставлена в Успенском соборе Московского Кремля, до 1936 года временно хранилась в музее Оружейной палаты Московского Кремля.

История образа.

Исследователями высказано предположение, что икона была выполнена в конце XII века, греческим иконописцем, в столице Северо-Восточной Залесской Руси, городе Владимире-на-Клязьме, и является памятником очень важного процесса сложения высокого иконостаса. По-видимому, первоначально эта икона была установлена на одноярусной алтарной преграде в качестве центрального образа Местного ряда, над Царскими вратами. Сложение системы высокого иконостаса не получило отражения в уставах православной церкви и сегодня реконструируется достаточно условно. Об устройстве алтарных преград в древнейших христианских храмах сохранились самые отрывочные сведения, частично уточненные на основании археологических исследований.

По церковному преданию, повеление закрывать от молящихся алтарь со святыми дарами Таинства причастия, принадлежало одному из авторов главного Канона Христианства Никейско-Цареградского Символа Веры («Верую»), Василию Великому (годы жизни 330 – 379). По приказанию Василия Великого, на алтарную преграду вешалась ткань-завеса. Постепенно возник обычай вешать на алтарную преграду отдельные иконы. Так сложился прообраз Местного ряда иконостаса.

До Василия Великого, Евсей Кессарийский (263 – 340) в «Церковной истории» писал об устройстве в старейших христианских храмах резных алтарных преград. Само сложение системы оформления алтарной преграды иконными изображениями стало возможным, благодаря утверждению в христианстве канона Иконопочитания, окончательно принятого только в 843 году и ставшего результатом долгих споров, включая этап иконоборчества. Основу Иконопочитания составило признание равенства двух природ Господа Спасителя Иисуса Христа — Божественной и Человеческой, на основании чего сложилась традиция особого внимания к событиям Земной жизни и Чудесам Господа Спасителя и Его Матери Пресвятой Богородицы Девы Марии.

В составе общего утверждения канона Иконопочитания, в систему оформления христианского храма (систему христианской иконографии) вошло изображение Страшного суда на основании Откровения Св. Евангелиста Апостола Иоанна Богослова «Апокалипсис» о Конце Мира (Света) и Сражении Господа Спасителя Иисуса Христа и лукавого врага его».

В оформлении внутреннего пространства православного христианского храма принципиальное значение имело противоположное расположение двух зон: в восточной части храма на алтарной преграде установлен Деисус – моление Святых перед Господом Спасителем – Грозным судией; на западной стене интерьера храма утвердилось расположение изображения Страшного суда (Апокалипсиса).

При этом возникает строгая система символическое осмысление отдельных зон (частей) христианского храма. Алтарь в восточной части храма в выступающей наружу полуротональной экседре апсиде (зона Божьей благодати, воплощенной в святых дарах Таинства причастия) становится воплощением Святая Святых и Рая на Земле. Это осмысление получает развитие в украшении иконостасов резными рамами икон (порталами) с развитым растительным и цветочным орнаментом. Основной мотив этого оформления – виноградные лозы – обращение к теме причащения вином.

Западная часть христианского храма, включающая композиции Апокалипсиса (Страшного суда и Конца Света) – напоминание молящимся об Аде - царстве лукавого врага Господа Спасителя и Единой Божественной Троицы, в который направляются грешники.

Идея Деисуса – моления Святых перед Господом Спасителем, Грозным Судией, за род человеческий – возникла из Новозаветного образа Страшного суда, в котором 12 апостолов и Все Святые будут судить 12 колен Израилевых и весь род человеческий. Этот образ сложился в результате осмысления кратких упоминаний канонических текстов Нового завета в Четвероевангелии и Деяниях Св. Апостолов: в Евангелии от Св. Апостола Евангелиста Иоанна Богослова (Ин.5:22, 5:27), в Евангелии от Св. Апостола Евангелиста Луки (Лк. 22:30), в Евангелии от Св. Апостола Евангелиста Матфея (Мф.19:28), в 1-м Послании Св. Апостола Павла к коринфянам (Деян.1Кор.6:8).

Судя по сохранившимся археологическим фрагментам, уже древнейшие алтарные преграды (отделяющие алтарь, как образ Рая на Земле) были оформлены орнаментами (резьба и роспись), включающими растительные мотивы. Следует считать традицию осмысления алтаря христианского храма, как образа Рая, изначальной. К сожалению, мы не можем определить, когда складывается система оформления высоких иконостасов порталами, напоминающими о Райском саде. Сохранилось множество христианских икон, начиная с древнейших периодов, но не сохранилось ни одной полной конструкции иконостаса раньше XVII века, не считая фрагментов древнейших алтарных преград (измененных за многовековые и тысячелетние истории сохранившихся христианских храмов), и фрагментов конструкций иконостасов (выявленных в результате реставрационных исследований).

Общая система оформления христианских храмов сложилась в Византии после принятия канона Иконопочитания, но до автокефального отделения православной и католической церквей (середина XI века), и предусматривала следующее расположение основных изображений. В куполе храма, символизирующем Божье Царство Небесное, было установлено помещать изображение Господа Спасителя Вседержителя. В алтарной части храма (в обращенной наружу апсиде), в верхней зоне замыкающей стены, установился порядок помещать изображение, обращенной к Господу Спасителю в куполе, молящейся Пресвятой Богородицы Оранты (один из лучших примеров такой системы был выполнен в середине XI века, в соборе Св. Софии в Киеве).

Эта система была явно рассчитана на невысокие алтарные преграды, так как эти преграды должны были открывать изображение Оранты.

Начальное оформление алтарной преграды иконными изображениями привело к формированию двух основных канонических рядов высокого иконостаса. Нижний ярус иконостаса – Местный ряд, включающий в центре Царские врата, через которые священник во время литургии переходит из основного пространства храма в алтарь. Название Царских врат напоминает об образе Господа Спасителя Иисуса Христа, как Царя Небесного и Грозного Судии на Страшном суде.

Развитием этой темы стало расположение над Местным рядом Деисуса (перевод с греческого - моление) – это образ моления Святых Христианской церкви перед Господом Спасителем за человека и род человеческий, это образ Суда Господнего. Первоначально Деисус представлял собой отдельные иконные композиции.

Формирование яруса Деисуса заняло несколько столетий после принятия канона Иконопочитания, и окончательно складывается, по-видимому, только к XIII – XIV векам. Старейшие сохранившиеся Деисусы (включая описываемую икону) представляют собой «оплечные» композиции, изображавшие на одной доске Господа Спасителя Иисуса Христа в окружении двух Ангелов или Пресвятой Богородицы Девы Марии и Св. Пророка Иоанна Крестителя.

Небольшие размеры старейших сохранившихся Деисусов также свидетельствуют о незначительной высоте старейших алтарных преград. По-видимому, первоначально Деисусы устанавливались над Царскими вратами как завершение прото-иконостасов.

Автор текста: Сергеев Сергей Васильевич.