«Я странник убогий...» - Сергей Есенин

Ошибка в тексте ?

Выделите ее мышкой и нажмите

*****

Я странник убогий.

С вечерней звездой

Пою я о Боге

Касаткой степной.

На шёлковом блюде

Опада осин,

Послухайте, люди,

Ухлюпы трясин.

Ширком в луговины,

Целую сосну,

Поют быстровины

Про рай и весну.

Я, странник убогий,

Молюсь в синеву.

На палой дороге

Ложуся в траву.

Покоюся сладко

Меж росновых бус;

На сердце лампадка,

А в сердце Исус.

Описание произведения.

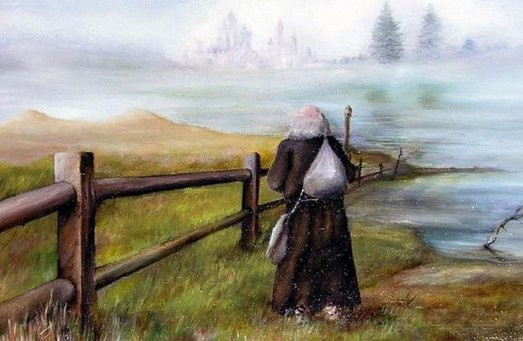

Особое место в дореволюционном творчестве Сергея Есенина занимает образ странника. Явно или неявно он возникает во многих стихотворениях поэта, являясь своеобразным посредником между природой, отражающей Божественную реальность, и человечеством.

Образ странника является центральным в стихотворении Есенина «Я странник убогий...». Слово «убогий» означает бедный, нищий, увечный. Лирический герой не только скитается по свету, но и словом воспевает Бога: «С вечерней звездой / Пою я о Боге / Касаткой степной». Чтобы показать слитность природы и человека, Есенин уподобляет голос странника пению птицы.

Во второй строфе поэт обозначает время года: «На шёлковом блюде / Опада осин, / Послухайте, люди, / Ухлюпы трясин», — сквозь тонкий шёлк подтаявшего снега начинает просвечиваться «опада осин». Странник в удивлении, на духовном подъёме обращается к людям, чтобы они услышали, как хлюпают трясины, и убедились, что наступает весна.

Вместе с природой возрождается и сам лирический герой: «Ширком в луговины, / Целую сосну, / Поют быстровины / Про рай и весну». Лексические средства: «ширком» (быстро), «быстровины» — делают третью строфу стремительной. Странник вместе с быстрыми ручьями целует сосну, стремясь к воскресению, к раю.

Природа для скитальца является храмом под открытым небом: «Я странник убогий, / Молюсь в синеву». Странник ощущает возрождение земли и хочет к ней прикоснуться: «На палой дороге / Ложуся в траву». Слово «палый» напоминает на «мёртвый». «Покоюся сладко / Меж росновых бус; / На сердце лампадка, / А в сердце Исус», — лирический герой предчувствует возвращения рая на землю вместе с весной.

В стихотворении «Я странник убогий...» приход весны изображён не только как пробуждение природы, но и как возрождение человеческого духа, ощущающего приближение рая.

История создания.

Стихотворение «Я странник убогий...» датируется по есенинскому письму В.С. Чернявскому с этим стихотворением. В этом письме поэт писал другу, что его «освободили от военной службы» — «оставили по глазам». Есенин признавался, что мечтает «уйти куда-нибудь». Возможно, именно из-за этого желания поэт обращается к образу странника.

Скиталец, странник является самым характерным образом для дореволюционной лирики Есенина. Он предстаёт в различных вариациях. Есенинский странник может быть и религиозным паломником, и паломником природы (ведь она несёт на себе печать божественного благословения). Отличает есенинских странников необыкновенное, «синтетическое» зрение, способное запечатлеть в единое мгновение полную картину мира, пронизать различные его пласты и совместить их.

В своём раннем творчестве Есенин не считал, что Бог «над нами». У поэта он находится «впереди»: Царствие Божие должно осуществиться не на небесах, но в реальной земной жизни, в будущем. Странники Есенина живут в гармонии со всем миром Божьим, но не каждому дано понять их.

Стихотворение «Я странник убогий...» вызвало неоднозначные отзывы. Профессор В.Н. Сакулин в статье «Народный златоцвет» сравнивал образ странника с поэтом: «Поэт — “странник улогий”, “пришёл на эту землю, чтоб скорей её покинуть”. “Пою я о Боге касаткой степной”, — говорит он о себе».

Сочувственное цитирование профессором есенинских строк вызвало осуждающий отклик у поэта Д.Н. Семёновского, знакомого с Есениным по совместной учебе в университете им. А.Л. Шанявского. Семёновский переписывался с А.М. Горьким, принимавшим близкое участие в судьбе этого молодого поэта. В июле 1916 г. Семёновский писал Горькому: «...как не стыдно Сакулину хвалить такие стишки, как: “Я странник улогий! / В кубетке сырой / Пою я о Боге / Касаткой степной”».

Произведение со временем было переделано поэтом: Есенин избавился от многих «рязанских слов», например, «улогий», вместо «убогий», «кубетка» и т. д. В разговоре с И.Н. Розановым Есенин говорит, что «надо писать так, чтобы тебя понимали».

Отношение автора к вере.

Проблема религиозных взглядов Есенина часто вставала перед исследователями и по сей день является нерешённой. Поэт сам не раз писал, что не верил в Бога. Богоборческие мотивы в некоторых произведениях Есенина также говорят в пользу его атеизма.

Однако в произведениях автора нередко появляются аллюзии на Священное писание. Особенно часто поэт использует их в раннем своём творчестве, которое отражает его крестьянское мировидение – синкретичное, не разделяющее мир Библии и повседневную реальность. Юный автор писал: «Христос для меня совершенство. Но я не так верую в него, как другие. Те веруют из страха: что будет после смерти? А я чисто и свято, как в человека, одарённого светлым умом и благородною душою, как в образец в последовании любви к ближнему». Поэт обходит вниманием Божественность Христа, делая акцент на любви к ближнему. Также в молодости Есенин мечтал о единстве всего человечества («все люди – одна душа») и в ранних своих стихах воплощал идею совершенного мира, связанную с христианским идеалом незримого Божьего Града.

Хотя Есенин и писал о своём неверии, поддавшись идеологической пропаганде, но евангельскую заповедь о любви к ближнему он пронёс через всю жизнь. Во время гражданской войны, когда другие писатели призывали стрелять и не отступать, Есенин писал, что лучше умереть, чем: «с любимой поднять земли / В сумасшедшего ближнего камень».

В своём позднем творчестве поэт отходит от явного использования христианской символики. По словам литературного критика Г. Покровского: «Внутренняя религиозность, принявшая более тонкие и неясные формы, у него осталась. Мистику, вскормленную народной религией, он пронёс через бури революции и незаметно вкрапливает её тончайшие формы в безобидные, красивые, нежные стихи».

Биография.

Сергей Александрович Есенин родился 21 сентября (3 октября) 1895 года в с. Константиново Рязанской губернии в семье крестьянина. Учился Есенин в местном земском училище (1904-1909), затем до 1912 года — в церковно-приходской школе. В 1913 году поступил в городской народный университет Шанявского в Москве. Впервые стихотворения поэта были опубликованы в 1914 году.

В Петрограде Есенин читает свои стихи Александру Блоку и другим поэтам. Сближается с группой «новокрестьянских поэтов», и сам увлекается этим направлением. После публикации первых сборников («Радуница»,1916 г.) поэт получает широкую известность. Начиная с 1914 г. Сергей Александрович печатается в детских изданиях, пишет стихи для детей. К нему приходит настоящая популярность, его приглашают на различные поэтические встречи.

В 1918-1920 годах Есенин увлекается имажинизмом, выпускает сборники стихов: «Исповедь хулигана» (1921), «Трерядница» (1921), «Стихи скандалиста» (1923), «Москва кабацкая» (1924).

Был женат трижды. Первый брак заключён с актрисой Театра В. Мейерхольда Зинаидой Райх. Второй — с американской танцовщицей-босоножкой Айседорой Дункан, с которой он путешествует по Европе.

Осенью 1925 года поэт женится на внучке Л. Толстого — Софье Андреевне Толстой. Депрессия, алкогольная зависимость, давление властей послужили причиной лечения поэта в психоневрологической клинике.

В конце декабря 1925 года, после побега из клиники, Есенин приезжает в Ленинград. 28 декабря поэта обнаруживают мёртвым, повесившимся в номере гостиницы «Англетер». Исследования последних лет считают самоубийство Есенина инсценировкой давно уже следивших за поэтом сотрудников НКВД.

Автор текста: Горюнов Валерий Валерьевич.

*****

Я странник убогий.

С вечерней звездой

Пою я о Боге

Касаткой степной.

На шёлковом блюде

Опада осин,

Послухайте, люди,

Ухлюпы трясин.

Ширком в луговины,

Целую сосну,

Поют быстровины

Про рай и весну.

Я, странник убогий,

Молюсь в синеву.

На палой дороге

Ложуся в траву.

Покоюся сладко

Меж росновых бус;

На сердце лампадка,

А в сердце Исус.