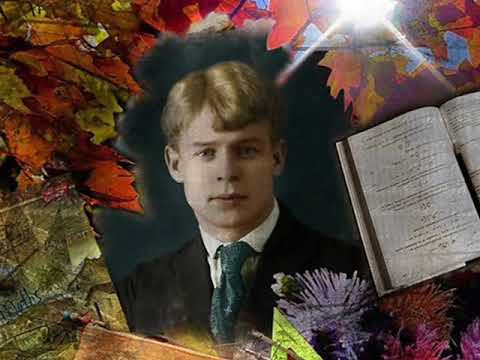

«Не напрасно дули ветры...» - Сергей Есенин

Ошибка в тексте ?

Выделите ее мышкой и нажмите

«Не напрасно дули ветры...»

Не напрасно дули ветры,

Не напрасно шла гроза.

Кто-то тайный тихим светом

Напоил мои глаза.

С чьей-то ласковости вешней

Отгрустил я в синей мгле

О прекрасной, но нездешней,

Неразгаданной земле.

Не гнетет немая млечность

Не тревожит звёздный страх.

Полюбил я мир и вечность

Как родительский очаг.

Всё в них благостно и свято,

Всё тревожное светло.

Плещет рдяный мак заката

На озёрное стекло.

И невольно в море хлеба

Рвётся образ с языка:

Отелившееся небо

Лижет красного телка.

Описание произведения.

Стихотворение Сергея Есенина «Не напрасно дули ветры...» можно понять, если ключом к его содержанию взять центральное песнопение православной вечерни «Свете тихий». В ранней христианской церкви вечерню служили на закате солнца, и, глядя, как солнце исчезает за горизонтом, пели этот вечерний гимн. Тихий свет солнечного заката — как излияние лучей светила, сравнивали со Христом, Который есть отражение славы (света) Бога-Отца. — Именно о Христе — Свете тихом и поётся при выносе Писания на вечернем богослужении. (Ин.1:4; Мф.4:16).

Внимательно прочитав каждый стих, мы убедимся, что всё стихотворение построено как аллюзия к песнопению вечерни. Стихотворение изображает закат солнца. Его лирический герой, по всей видимости, поэт: ибо с его уст «рвётся образ» отелившегося неба, которое «лижет красного телка». Но он же — Христос, что характерно для раннего Есенина, который в своих первых поэтических сборниках сближает своего лирического героя-поэта и себя самого с Христом. Стихотворение звучит как рассказ от первого Лица, т.е. от Христа: «Кто-то тайный тихим светом / Напоил мои глаза». Бог-Отец здесь именуется прикровенно: «Кто-то тайный». И снова об Отце: «С чьей-то ласковости вешней / Отгрустил я в синей мгле / О прекрасной, но нездешней, / Неразгаданной земле». — Это надо понимать так: по доброй воле Отца, Христос, грустивший «в синей мгле» (на небесах) о «прекрасной», но «неразгаданной земле», жаждавший её познать, разгадать её секреты, перестал грустить, потому что был на этой земле таинственно рождён Отцом.

Читая следующую строфу, мы снова погружаемся в двойственную природу героя — это Христос, но ещё и поэт. Христос, в соответствии с христианской догматикой, совершенный Бог и совершенный человек, Сын Божий и Сын Человеческий по Евангелию. Так и поэт, по Есенину, не только сын человеческий, но и сын божий — по дару, по умению изрекать слова неизреченные, по способности к пророческому зрению. — «Полюбил я мир и вечность / Как родительский очаг» — и мир, и вечность — равно дороги сыну божьему и человеческому — ему везде родина.

«Глаза» Христа-поэта, напоённые «тихим светом», видят мир в свете вечности, т.е. глазами Отца: «Всё в них благостно и свято,/ Всё тревожное светло./ Плещет рдяный мак заката / На озёрное стекло». — Можно сказать, что Христос в стихотворении Есенина всё более и более становится поэтом. Во всяком случае, лирический герой, который в предыдущих строфах говорил от Лица Христа, теперь говорит от лица поэта. Он видит и воспевает вечернюю зарю: Свете тихий, Христос, Свет славы Отчей, отражается в водах озёрных. Озеро превращается в «море хлеба»: Христос — евхаристический хлеб. Озеро, отразившее тихий свет Христа — море хлеба.

В последней строфе, как это часто бывает у Есенина, сам автор, сняв с себя маску лирического героя, являет себя поэтом: «И невольно в море хлеба / Рвётся образ с языка:/ Отелившееся небо / Лижет красного телка». — Слова «отелившееся небо» нужно пояснить особенностью есенинского поэтического языка. Эти строки отсылают нас к циклу «Преображение» (1917 г.), в котором присутствуют такие строки: «Пою и взываю: / Господи, отелись!». Сам Есенин писал, что «отелись» значит «воплотись». — Картина заката в стихотворении «Не напрасно дули ветры…» в полном соответствии с песнопением вечерни «Свете тихий» означает воплощение Христа на земле. «Отелившееся небо» — Бог-Отец, «красный телок» соответственно Христос. Христос как «море хлеба» для всего сущего на земле питает нас Своей плотью, заповедуя и нам поступать так же.

История создания.

Стихотворение написано в 1917 году. Есенин становится популярным и часто выступает с новокрестьянскими поэтами. «Песенники, гусляры и народный поэт Есенин, читающий свои произведения, опять мешали действительность со сказкой» — так описал выступление поэтов корреспондент «Петроградских новостей».

Стихотворение «Не напрасно дули ветры...» вошло во многие критические и фельетонные статьи о поэте, благодаря сопоставлению строки о «красном телке» со строкой из «Преображения»: «Господи, отелись!». Одним из первых начал М.А. Осоргин, писатель и журналист: «Ещё не так давно в «Знамени труда» он молился словами „Господи, отелись!“ И вот сбылось по слову его, и из «Голоса труд. крест.» мы узнаем, что: «Отелившееся небо / Лижет красного телка». Есть, стало быть, надежда, что из телка скоро вырастет большой красный бык, который оставит в покое родителя и заживет самостоятельно, если только не попадет на бойню. Всё это не мешает Сергею Есенину быть несомненным поэтом».

Позже образ «красного телка» стал напрямую связываться с событиями Октябрьской революции. В 1926 г. П.В. Орешин, например, писал: «...если он в семнадцатом году сказал: „Господи, отелись!“, то потом, в восемнадцатом году, он, продумав до конца свою мысль, развил этот образ до его совершенно логического оформления... Что это за „красный телок“, можно легко догадаться».

В дальнейшем это положение широко вошло в литературу о поэте, хотя и не соответствовало религиозному, а точнее, литургическому контексту стихотворения.

Отношение автора к вере.

Проблема религиозных взглядов Есенина не решена исследователями по сей день. Поэт не раз писал, что не верит в Бога. Богоборческие мотивы в некоторых произведениях Есенина говорят в пользу его атеизма.

Однако в произведениях автора много аллюзий на Священное писание. Особенно часто они встречаются в раннем творчестве поэта, отражающем его крестьянское мировидение – синкретичное, не разделяющее мир Библии и повседневную реальность. В ранних стихах Есенина мы видим мечту об идеальном мире, порождённом христианской надеждой на откровение в жизни Божьего Града.

Хотя Есенин и писал о своём неверии, поддавшись идеологической пропаганде, но евангельскую заповедь о любви к ближнему он пронёс через всю жизнь. Во время гражданской войны, когда другие писатели призывали стрелять и не отступать, Есенин писал, что лучше умереть, чем: «с любимой поднять земли / В сумасшедшего ближнего камень».

В последние годы жизни приходит осознание страшного числа жертв, понесённых народом при советской власти. Из творчества Есенина уходит воспевание страны «Инонии», сменяясь тоской по «потерянному раю» молодости, его чистоте и вере. В своём позднем творчестве поэт отходит от явного использования христианской символики. По словам литературного критика Г. Покровского: «Внутренняя религиозность, принявшая более тонкие и неясные формы, у него осталась. Мистику, вскормленную народной религией, он пронес через бури революции и незаметно вкрапливает ее тончайшие формы в безобидные, красивые, нежные стихи».

Биография.

Сергей Александрович Есенин родился 21 сентября (3 октября) 1895 года в с. Константиново Рязанской губернии в семье крестьянина. Учился Есенин в местном земском училище (1904-1909), затем до 1912 года — в церковно-приходской школе. В 1913 году поступил в городской народный университет Шанявского в Москве. Впервые стихотворения поэта были опубликованы в 1914 году.

В Петрограде Есенин читает свои стихи Александру Блоку и другим поэтам. Сближается с группой «новокрестьянских поэтов», и сам увлекается этим направлением. После публикации первых сборников («Радуница»,1916 г.) поэт получает широкую известность. Начиная с 1914 г. Сергей Александрович печатается в детских изданиях, пишет стихи для детей. К нему приходит настоящая популярность, его приглашают на различные поэтические встречи.

В 1918-1920 годах Есенин увлекается имажинизмом, выпускает сборники стихов: «Исповедь хулигана» (1921), «Трерядница» (1921), «Стихи скандалиста» (1923), «Москва кабацкая» (1924).

Был женат трижды. Первый брак заключён с актрисой Театра В. Мейерхольда Зинаидой Райх. Второй — с американской танцовщицей-босоножкой Айседорой Дункан, с которой он путешествует по Европе.

Осенью 1925 года поэт женится на внучке Л. Толстого — Софье Андреевне Толстой. Депрессия, алкогольная зависимость, давление властей послужили причиной лечения поэта в психоневрологической клинике.

В конце декабря 1925 года, после побега из клиники, Есенин приезжает в Ленинград. 28 декабря поэта обнаруживают мёртвым в номере гостиницы «Англетер».

Автор текста: Горюнов Валерий Валерьевич.