Богоматерь с младенцем - Врубель Михаил Александрович

Ошибка в тексте ?

Выделите ее мышкой и нажмите

Описание произведения.

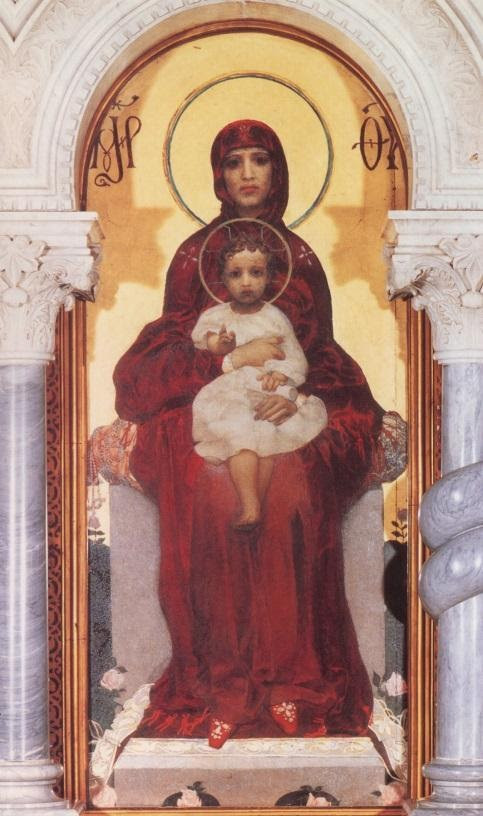

Одним из несомненных шедевров Врубеля является образ «Богоматери с младенцем» - женственно-нежный и вместе с тем печальный образ матери, предчувствующей трагическую участь сына.

Иконографически эта икона относится к типу Панахранта, для которого характерно изображение Богоматери, восседающей на престоле с младенцем Христом на коленях. Трон символизирует царственное величие Божией Матери. Такой тип изображения появился в Византии в XI—XII веках. Младенец-Христос сидит на руках Богородицы, правой рукой он благословляет, а левой — держит свиток, что соответствует иконографическому типу Христа Вседержителя.

Богоматерь изображена в красном мафории. На лбу и плечах Богородицы изображены три золотые звезды в знак её «приснодевства» — согласно Священному писанию, Богородица до Рождества, в Рождестве и после Рождества оставалась девой. Божья матерь написана на золотом фоне, в одеянии глубоких, бархатистых темно-красных тонов, подушка на престоле шита жемчугом, у подножия - нежные белые розы. Богоматерь держит младенца на коленях, но не склоняется к нему, а сидит, выпрямившись и смотрит перед собой печальным вещим взором. Необычно для зрителя выражения лиц на иконе. Реалистичность и выразительность образов, сильнейшим образом воздействует на зрителя.

История создания.

Икона Богоматери была создана Михаилом Врубелем для оформления иконостаса Кирилловской церкви в Киеве. Именно эта работа сделала Врубеля известным широкой публике и послужила отправной точкой в его последующей карьере художника и декоратора. М. В. Нестеров, который был привлечён искусствоведом А. В. Праховым к росписи Владимирского собора, особенно выделял эту икону Врубеля, подчёркивая одновременность следования византийской традиции и врубелевскую оригинальность: «…вышло нечто, от чего могут глаза разгореться. Особенно хороша местная икона Богоматери, не говоря уже про то, что она необыкновенно оригинально взята, симпатична, но — главное — это чудная, строгая гармония линий и красок… В образе Богоматери (не юной) чувствовалась чрезвычайная напряженность, граничащая, быть может, с экзальтацией».

Для написания заказанных иконостасных образов - Христа, Богоматери и святых Кирилла и Афанасия – Врубель поехал в Венецию. А.В. Прахов решил, что художнику лучше работать именно в Венеции, городе-музее, где перед глазами будет собор св. Марка с его знаменитыми мозаиками. В иконах Врубеля наблюдается большее следование в самих деталях византийским образцам, чем при создании настенных композиций. Кроме этого, в характере образов и в живописной манере этих работ сказались впечатления от искусства эпохи Возрождения. Художник соединил в них средневековый канон с острым психологизмом нового времени.

Венеция стала важной вехой в творческом развитии Врубеля, и все же он нетерпеливо ждал возвращения. Оказавшись на длительный срок за пределами родины, он только тогда почувствуют всю силу ее притяжения. Была и еще причина, почему Врубелю хотелось поскорее вернуться в Киев- он был влюблен в жену Прахова Эмилию Львовну. Еще до отъезда за границу он несколько раз рисовал Э.Л. Прахову - ее лицо послужило ему прообразом для лика Богоматери. Портретное сходство сохранилось и в самой иконе, но там оно приглушено. Впервые почувствованная любовь к родине, возвышенные чувства к женщине одухотворили создаваемый образ, приблизили его к человеческому сердцу.

Отношение автора к вере.

«Искусство — вот наша религия», — как-то заметил Михаил Александрович Врубель. Пожалуй, в той фразе заключается духовная трагедия самого живописца, отдавшего всего себя служению творчеству, потеряв на определенном этапе связь с самим Творцом.

Талант Врубеля проявил себя довольно рано, еще в детстве Михаил чувствовал, что имеет живописный дар, который способен выразить то, что находится за гранью видимого. Сталкиваясь с реалиями мира, будучи не в силах вынести грязь, жестокость и несовершенство, а также желая укрыться от пугающей действительности, художник тянулся к тому, что трогает и волнует душу. Однако все больше уходил в древность, сказку, мистику.

Несмотря на то, что художник писал иконы, расписывал соборы, храм для него был, прежде всего, храмом искусства. Его влекло не религиозное чувство, а масштабность и монументальность церквей. Нередко художник сам сокрушался о том, что не испытывает того светлого религиозного чувства искренне верующего человека, какое могло бы осветить его надломленную сомнениями душу. С одной стороны, Врубель стремился к познанию истины, с другой - никак не мог к ней приблизиться, словно те мистические темы, которые завладели его сознанием, не давали мастеру встать на путь осознания христианского пути. В дальнейшем осмысление образа темных сил переросло в страшную зависимость и душевную болезнь, излечить которую до конца художник так и не смог.

Биография.

Михаил Врубель родился 17 марта 1856 г. в Омске, в семье военного юриста. Рисовать начал примерно в пятилетнем возрасте и время от времени брал уроки живописи. По желанию отца окончил юридический факультет Петербургского университета.

Осенью 1880 г. был принят в Академию художеств. В 1884 г. Врубель уехал в Киев — для участия в реставрации Кирилловской церкви XII в. и росписи Владимирского собора. В Киеве написаны картины «Девочка на фоне персидского ковра» и «Восточная сказка» (обе 1886 г.). Особое место принадлежит иконостасу Кирилловской церкви. Для создания икон Врубель побывал в Венеции и копировал там фрески.

В Киеве произошло первое обращение художника к теме Демона, образ которого стал ключевым в творческом мировоззрении Врубеля. Сделанные им эскизы росписи Владимирского собора «Надгробный плач», «Ангел с кадилом и свечой» показались комиссии неканоническими, и в работе Врубелю было отказано.

В 1889 г. художник приехал в Москву; здесь он познакомился со знаменитым меценатом С. И. Мамонтовым, в доме которого жил и работал над «Демоном (сидящим)» (1890 г.), иллюстрациями к юбилейному изданию произведений М. Ю. Лермонтова (1891 г.).

Поначалу картины Врубеля враждебно восприняли даже образованные люди — настолько его искусство с острыми экспрессивными формами, отражающими трагизм авторского мироощущения и болезненный внутренний надлом, нарушало привычные нормы живописи. Непонимание его творчества сопровождало художника всю жизнь.

Многие наиболее яркие впечатления Врубель черпал в музыке, под влиянием которой родилось немало его работ, в том числе майоликовые скульптуры на темы опер «Снегурочка» и «Садко», панно «Богатырь», «Царевна Лебедь». Символическими являются полотна «Сирень», «Пан», «К ночи», а также «Демон поверженный» (1902 г.).

С 1902 г. начались долгие годы душевной болезни. В редкие просветы художник писал портреты, графические натюрморты, создал одну из лучших своих работ — пастель «Жемчужина» (1904 г.). Неоконченным остался портрет поэта В. Я. Брюсова (1906 г.) — во время работы над ним Врубель ослеп. Последние годы жизни он провел на попечении жены и старшей сестры. Врубель почти постоянно был погружен в собственные галлюцинации. Он умер 14 апреля 1910 года, так и не узнав, что ему присудили звание академика.

Составитель текста: Миненко Евгения Владимировна.