Успение Богородицы -

Ошибка в тексте ?

Выделите ее мышкой и нажмите

Описание иконы.

Образ «Успения Богородицы» написан в традиционной технике (яичная темпера по левкасу), на обратной стороне иконы Божией Матери, которая именуется «Донская», его размер 86 × 67 см.

Эта икона имеет свою древнюю историю. Существуют разные версии того, для какого храма она была написана – Успенского собора города Коломны или Успенского собора Симонова монастыря. Причем своя история есть и об иконе Богородицы, что написана на оборотной стороне. Она рассказывает о том, что икона была преподнесена казаками Дмитрию Донскому перед Куликовской битвой, поэтому и названа «Донской», однако ее считают позднейшей легендой. Исследователи предполагают, что обе иконы написаны в 1390-х годах, по просьбе великой княгини Евдокии после смерти ее супруга, князя Дмитрия Донского на молитвенную память о нем, хотя есть некоторые основания отнести время их создания к 1380-му году.

Известно, что в 1552 году Иван IV возносил молитвы у этого образа перед походом на Казань, а позже повелел поместить его в Благовещенском соборе Московского Кремля. Именно с этой иконой связывают спасение Москвы от войск татарского хана Казы II Гирея в 1591 году, когда с нею был совершен крестный ход, после чего победили русские войска. Память об этом событии сохранил Донской монастырь, где был помещен список с образа Богородицы. Именно этой «двойной» иконой был благословлен на царство Борис Годунов в 1598 году. В конце XVII века она находилась с князем Василием Голицыным в крымском походе, после чего ее разместили на женской половине царских покоев. Позже икона была опять помещена в Благовещенском соборе, где пострадала от наполеоновских войск в 1812 году – с нее был снят драгоценный оклад.

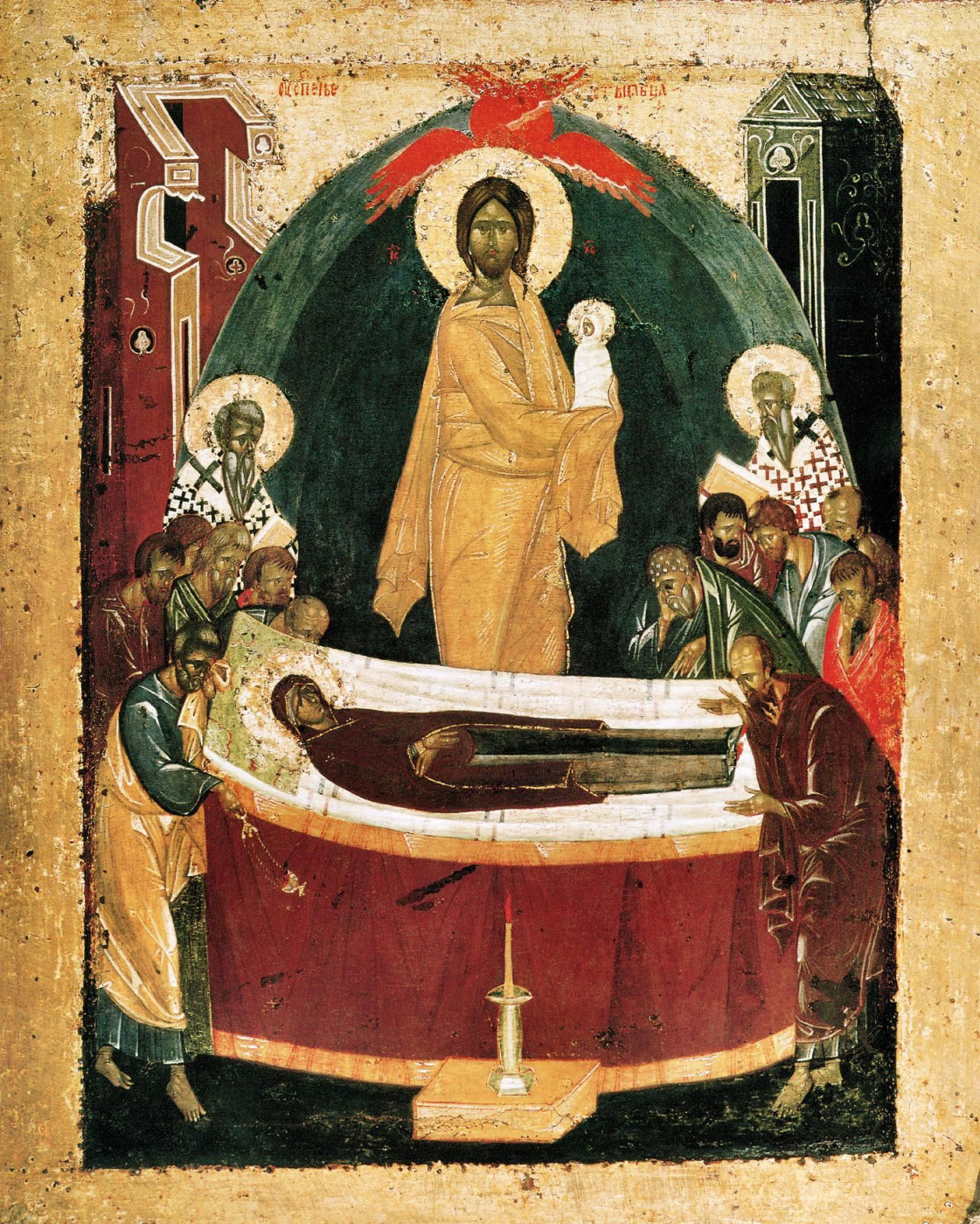

Рассматриваемая икона являет собой самый краткий извод иконографии праздника «Успение Божией Матери». Предполагают, что она отражает исихастские толкования «Слова на Успение Богоматери» Григория Паламы, написанное незадолго до этого. В центре мы видим Богородицу, лежащую на смертном одре. Мария написана совершенно невесомой, как бы находящейся уже в нездешнем мире не только душой, но и телом, являя рядом с апостолами только свой след. Слева от нее – Петр, он держит кадило, у изголовья склонился Иоанн Богослов, справа у ног Богородицы стоит апостол Павел.

Над Пресвятой Девой, в сияющей славе, возвышается Христос с душой Богородицы на руках, представленной в виде младенца в белых пеленах. Спаситель окружен ореолом, исполненным в трех оттенках синего цвета – «сверх светлой тьмой». Главу Христа венчает огненный херувим, как бы замыкающий купол, поднимающийся над белоснежным ложем Богоматери. В границах синего поля расположены два святителя, по преданию, присутствующие при погребении Богородицы – Дионисий Ареопагит и Иерофей Афинский, чьи склоненные фигуры подчеркивают округлость синей мандорлы вокруг Христа. Их небольшие нимбы словно создают основание для треугольника, вершина которого – крупный нимб Спасителя, который подчеркивает композиционную целостность образа. Хотя взоры всех участников события Успения и положение их фигур направлены на лежащую Богоматерь, именно эти три сияющих нимба показывают истинную устремленность всего внутреннего движения иконы.

Свеча на переднем плане напоминает о том, что в горнице, где возлежала Богородица, она повелела зажечь светильники. Ее изображение на этой иконе глубоко символично, ведь Богородицу чтят, как «Светоприемную свещу, сущим во тьме явльшуюся» (Акафист Пресвятой Богородице, икос 11).

Края иконы подчеркивают архитектурные кулисы, которые, хотя решены очень условно, своими скошенными завершениями также направляют внимание к действию, происходящему у ложа. Возможно, они символизируют горницу, где сначала находилась Богородица в Вифлееме и палаты, куда была перенесена в Иерусалиме, согласно апокрифам.

Икона «Успения Божией Матери» находилась в Благовещенском соборе до начала XX века, когда была взята в мастерскую и подверглась тщательной реставрации. В храм икона уже не вернулась из-за начала революционных событий, и с 1930 года размещена в экспозиции Государственной Третьяковской галереи.

История образа.

Успение Божией Матери – один из двенадцати главных православных праздников. О нем мы знаем не из евангельского повествования, а из апокрифических текстов. Наиболее полно это событие описано в «Слове Иоанна Богослова на Успение Богоматери». Как сообщает предание, после Вознесения Христа, Богоматерь осталась на попечении Его младшего ученика Иоанна и жила в его доме. Однажды, во время посещения Голгофы, Марии явился архангел Гавриил и возвестил о ее «скором переселении из этой жизни в жизнь Небесную». Вернувшись домой, Пресвятая Дева стала молиться Господу, что бы Иоанн и другие апостолы собрались подле нее.

Ученики Христовы услышали голос с неба и слетелись, со слов Иоанна Дамаскина, подобно «облакам и орлам». Мария велела им возжечь кадило, свечи и приступить к молитве. Пресвятая Богородица возлегла на благолепно украшенный одр, а святые апостолы окружили его с песнопениями. В ожидании встречи со своим Сыном и Господом, она молилась. Внезапно воссиял неизреченный Свет, верх горницы растворился, и явился Христос, окруженный множеством Ангелов, Архангелов и других Небесных Сил. Апокрифы доносят, что ложе с Богородицей было перенесено в Иерусалим, где молитва продолжалась пять дней. По прошествии их, Христос сошел с небес, сказав «Не скорби, мати моя, но радуйся». Он протянул руки и «приял святую и непорочную душу ея», а апостолы припали к телу Богородицы.

Особенности иконописной школы.

Исследователи предполагают, что иконы, написанные на обеих сторонах доски, имеют явное отношение к константинопольской школе, но написаны разными иконописцами. Профессор Олег Ульянов называет возможным автором чудотворной Донской иконы Божией Матери иконописца Игнатия Грека, писавшего фрески и иконы в Успенском соборе Симонового монастыря. Игорь Грабарь, Павел Муратов и В.И.Антонова выражают уверенность, что икона «Успения Пресвятой Богородицы» принадлежит кисти Феофана Грека. Член-корреспондент АН СССР, Виктор Лазарев предполагал, что икона праздничного чина была написана новгородским иконописцем, одним из учеников Феофана, хотя и не исключал возможность её написания самим Феофаном. С ним согласны и некоторые другие искусствоведы.

Лазарев отмечает, что в лицах апостолов, изображенных на иконе «Успение Божией Матери», нет традиционного для таких изображений, византийского аристократизма: напротив, их отличает крестьянский тип, сходный с фресками новгородской церкви Успения Богородицы на Волотовом поле. О русском авторстве изображения свидетельствует и лаконичность письма, характерная для новгородских икон того времени. Однако ей свойственно высокое мастерство иконописца, превосходящее по качеству исполнения, другие работы того времени, исполненные новгородскими художниками. Изображение Успения выдержано в тёмной и драматичной гамме с преобладанием густых синих, плотных зелёных, шоколадно-коричневых тонов, контрастирующих с белыми, пронзительно-красными, золотисто-жёлтыми, водянисто-голубыми и нежными розовато-красными цветами. Лазарев обращает внимание, что из-под кисти художника вышло темпераментное и импульсивное, но весьма интимное и непосредственное изображение события, выделяющееся этим из трактовок Успения другими художниками данного периода. Плоскость цвета, чёткость границ, тяжёлые коричневато-оливковые тени на лицах, резкие высветления и блики свидетельствуют, по мнению В.Н.Лазарева, о том, что эта икона «Успение Божией Матери» является оригинальным симбиозом константинопольской и новгородской школ, вероятнее всего, образ писал новгородский художник, обучавшийся у Феофана Грека.

Биография.

Так как Феофан Грек, несомненно, имеет отношение к данной иконе, обратим внимание на его биографию. Иконописец, вероятно, родился в 30-х годах XIV века. Великий живописец русского средневековья был родом из Византии, почему и прозывался «греком». На Русь художник приехал не позднее 1378 года. Впервые имя его появляется в Новгородской летописи, видимо, именно новгородцы пригласили художника для росписи церкви Спаса Преображения на Ильине улице – Торговой стороне города. Главным источником для изучения жизни и творчества Феофана Грека служит письмо составителя житий Епифания Премудрого, написанное им Кириллу, игумену тверского Спасо-Афанасьевского монастыря. Это послание, составленное около 1415 года, содержит важные подробности биографии иконописца, а также дает его живую характеристику, основанную на личном знакомстве, и обращает внимание на необычные, индивидуальные черты его характера.

Из этого послания известно, что Феофан Грек расписал более сорока каменных церквей в Константинополе, Халкидоне, Галате, Кафе (ныне Феодосия), Великом и Нижнем Новгородах и Москве. Епифаний Премудрый отмечает необычайную свободу поведения художника во время творчества: работая, никогда не смотрел на образцы, беспрестанно ходил и беседовал, причем ум его не отвлекался от живописи. Он характеризует Феофана «преславным мудрецом, философом зело хитрым, книги изографом искусным и живописцем изящным среди иконописцев».

Писатель свидетельствует, что между 1378 и 1390 годами Феофан помогал в восстановительных работах в Нижнем Новгороде, после набега татар, которые сожгли город и монастыри (эти работы не сохранились). Позже мастер прибыл в Москву, где участвовал в украшении кремлёвских храмов (1395, 1399 и 1405). Феофану Греку иногда приписывают также оформление знаменитых рукописей рубежа XIV–XV веков – Евангелия Хитрово и Евангелия Федора Кошки.

О дате смерти Феофана доподлинно неизвестно. Принято считать, что он скончался в весьма преклонном возрасте где-то между 1405 и 1415 годами.

Автор текста: Царан Серафима.