Скит во имя святителя Николая Чудотворца - Горностаев Алексей Максимович

Ошибка в тексте ?

Выделите ее мышкой и нажмите

Описание.

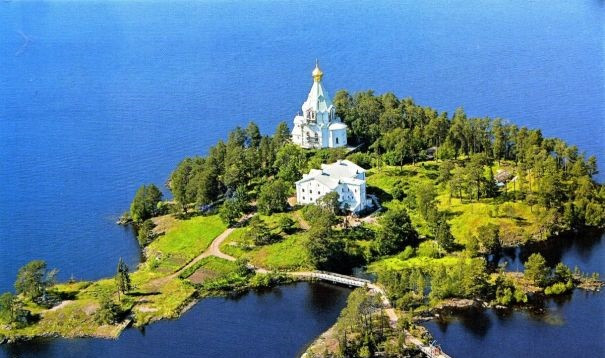

Никольский скит «встречает» гостей и паломников монастыря, прибывающих через Монастырскую бухту. Подплывая к скиту, в старину паломники пели «Правило веры и образ кротости…». Скит построен на Крестовом (Никольском) острове. На вершине этого острова издавна стояла каменная часовня во имя Святителя Николая. На все стороны в часовне были сделаны окна, и вечерами всегда зажигался фонарь для освящения водного пути к монастырю - Николай Чудотворец считается небесным покровителем моряков и вообще всех путников. «Маяк и скит – страж Валаама и ограда. Чтимый святитель бодрствует на водах, благословляет входящих в тихие воды монастырские». (И.Шмелев, писатель).

Внешняя и внутренняя отделка храма Никольского скита «носит на себе ясный отпечаток щедрости благотворителя и вкуса архитектора» (Шумов С.А. «История Валаама»). Иконостас искусной резьбы, вызолоченный, с колоннами разных орденов, внизу царских врат вязью сделана надпись о построении храма. Иконы все отличного греческого письма золотистыми красками. Иконостас увенчивается вызолоченным крестом; особенно ценны хоругви золотого фриза, все местные лампадки серебряные. За левым клиросом обращает на себя внимание храмовое, резное изображение Святителя Николая. Чудотворец изображен в полном архиерейском облачении; в правой руке у него меч. А в левой - церковь. Ниша, в которой поставлено изображение, деревянная, резная, вызолоченная; по обеим сторонам ее, резные же, вызолоченные колонны и вверху резной вызолоченный, с крестиком, балдахин. Когда было сооружено это изображение, или с какого времени находится в обители – неизвестно. По монастырским описям оно значится с 1825 года, и по прежним, старым описям, украшало собою бывшую на острове часовню.

На западной стороне высокой живописи образ св. апостола Андрея Первозванного, писанный во весь рост, пожертвованный в монастырь графом Николаем Александровичем Кушелевым-Безбородко. Храм Святителя Николая освящен 23 июля 1853 года. В храме ежедневно читали Неусыпаемую Псалтирь и имена благотворителей монастыря, а также всех, кто записал себя на вечное поминовение монахами.

Задумывалось, чтобы в храме, в определенные дни, совершалась божественная служба. Было принято решение построить на острове дом, где жила бы братия монастыря, и было бы помещение для священнослужителей. В 1858 году, по проекту архитектора А.М.Горностаева, был построен двухэтажный дом, по смете на него полагалось более 17 000 рублей серебром. Дом каменный, небеленый, в нем располагались кельи настоятеля и братии.

Близ храма, защищенный с северной стороны каменной стеною, а с прочих окаймленный высоким хвойным лесом, в ложбине, монахи развели огород. С гранитного церковного парапета открывается прекрасный вид на Ладожское озеро.

На юго-западной окраине острова возвышается большой гранитный крест с изображением крестных мук Иисуса Христа. Около ста лет, изогнутая сосна растет рядом, на голом камне. С южной стороны устроена небольшая деревянная пристань. Иноки Никольского скита несли таможенную службу – монастырский устав строго воспрещал ввозить табак и спиртное.

После распада СССР, только в 1999 году, храм Николая Чудотворца был освящен патриархом Московским и всея Руси Алексием II. В 2005 году был освящен домовый храм Иоанна Дамаскина. В настоящее время, как и прежде, восстановленный Никольский храм – маяк и скит, словно страж, вновь стоит на подступах к святой обители.

История создания.

Валаам посетил петербургский купец Николай Назарович Солодовников, и ему предложили, во имя его ангела, построить на этом месте храм. В 1853 году на острове возведут во имя св. Николая небольшой храм русской архитектуры, составляющей смесь византийской с готическою.

Архитектор А.М. Горностаев стремился возродить, утраченную со времен реформ Петра I, национальную архитектурную традицию, ориентируясь на зодчество Древней Руси. Прототипами Никольской церкви явились московские храмы XVI века. «Сооружение храма с изящной церковной утварью и священными облачениями из золотой парчи стоило Солодовникову до 50 000 рублей серебром; ремонтное содержание его он обеспечил внесением 2000 рублей серебром на вечное обращение» (Шумов С.А. «История Валаама»).

План храма составлен архитектором Алексеем Максимовичем Горностаевым (1808 - 1862). Здание храма, согласно проекту, не крашено; многоугольная глава обшита железом, вызолочена и покрыта лаком; кресты медные, вызолоченные через огонь. На небольшой колокольне – девять колоколов, которые весят 300 пудов. Архитектор тщательно продумал освещение церкви. В северной и южной стенах пробиты по два полуциркульных окна, а над ними, по сторонам света, ориентированы дополнительные световые проемы.

В 1865 году игуменом Дамаскиным была освящена домовая церковь во имя его небесного покровителя св. Иоанна Дамаскина. Церковь была построена по проекту архитектора Г.И.Карпова. Иконы и росписи, часть которых исполнил игумен Гавриил, уничтожены.

После Октябрьского переворота жизнь в монастыре ухудшилась, к 1935 году в скиту жил только один монах – отец Милий. Большими трудами и стараниями иноков восстановлен храм после поругания.

Биография.

По своему духу произведения Горностаева глубоко православны, поскольку символизируют торжество духа над материей. Критик Стасов сравнивал творчество Горностаева с русской песней, настолько оно естественно вписывается в отечественный менталитет и ландшафт. В то же время, храмам и постройкам этого российского таланта свойственна смиренность, строгость, отсутствие вычурности и помпезности.

«Не ради преходящей славы, а ради благочестия и прославления образа Божиего творил зодчий Алексей Максимович Горностаев свои валаамские шедевры. Он старался соединить рукотворность архитектуры и естественность природного ландшафта, чтобы подчеркнуть суровость монашеского подвига на валаамской земле. До сих пор овеваются северными зефирами шатровые кровли и пронизанные арками звонницы горностаевских храмов. Они славят необъятный свет сладкой и дивной премудрости Самого Божества» (В.В.Стасов «Иван Иванович Горностаев»).

Алексей Максимович Горностаев – русский архитектор, педагог и художник. Алексей Максимович родился 18 февраля 1808 года в городе Выкса Ардатовского уезда Нижегородской губернии. В семье Горностаевых было пять зодчих, четверо из которых стали академиками. Отец семейства, Максим Перфильевич, рано умер, оставив семью на попечение старшего сына. Алексей был самый младший из сыновей, и на момент смерти отца ему было всего несколько месяцев.

Алексей Горностаев воспитывался в семье отставного генерала Д.Л.Шепелева, владельца Выксунского завода. В 1822 году талантливого мальчика отправили в Москву, где он обучался у известного архитектора Доменико Жилярди. В 1826 году Горностаев переезжает в Санкт-Петербург и начинает работать в Царском Селе под началом В.П.Стасова.

В 1838 - 1839 году он привлечен Александром Павловичем Брюлловым к работе в строительной комиссии по восстановлению Зимнего дворца после пожара 1837 года.

В Троице-Сергиевой пустыни Горностаев, в процессе преобразования ансамбля монастыря, перестраивает Сергиевскую церковь, превратив ее в пятиглавый базиликальный храм – так впервые в петербургской архитектуре появляется «византийский стиль». Там же он работает над проектами построек братского корпуса с надвратной церковью св. Саввы Стратилата, часовни-киоты во имя Спаса Нерукотворного и Покрова Божией Матери.

На Валааме А.М.Горностаев построил девять зданий, восемь из которых сохранились до сегодняшнего дня: Зимняя гостиница (прим.: сгорела 1 мая 2016 года, ныне восстановлена по сохранившимся чертежам архитектора), водопроводный дом, рига, Знаменская часовня, предположительно часовня Крестных Страданий Господа нашего Иисуса Христа рядом со Всехсвятским скитом, двухэтажный корпус на Никольском острове с братскими кельями и домовой церковью во имя Иоанна Дамаскина, а также три храма: во имя свт. Николая Чудотворца на Никольском острове, храмы во имя Всех святых и в честь Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, одноименных скитов. Каждое строение органично вписано в окружающий пейзаж, воплощая собой единение с природой.

Собор Успения Пресвятой Богородицы в Хельсинки, также построен по проекту А.М.Горностаева. Это Кафедральный собор Хельсинкской епархии Финляндской Архиепископии. На время строительства собора Алексей Максимович Горностаев уже является архитектором и профессором Академии Художеств. Составление архитектурного проекта и само строительство храма заняли 11 лет, с 1857 года по 1868 год. Само строительство Успенского храма заняло шесть лет, здание построено в русско-византийском стиле с элементами романского стиля.

Горностаев сам руководил строительством, но зимой 1862 года он заболел и скончался в возрасте 54 лет. Строительство продолжил архитектор Иван Александрович Варнек, который только что завершил работу над собором в Суоменлинне (Свеаборг). В проекте Горностаева звонница была заменена колокольней. В 1868 году стоялось освящение храма. С 1858 года и до конца жизни, Алексей Максимович Горностаев был преподавателем начертательной геометрии, перспективы и теории теней в Академии Художеств, он воспитал известных архитекторов, которые, как и их учитель, работали в псевдорусском стиле.

Умер Алексей Максимович 18 декабря 1862 года, от водянки. Похоронен на территории Троице-Сергиевой пустыни, среди своих лучших созданий. Проект памятника на его могиле выполнил племянник Алексея Максимовича – Иван Иванович Горностаев.

Составитель текста: Наталья Сергеева.