Поклонение волхвов - Гордеев Фёдор Гордеевич

Ошибка в тексте ?

Выделите ее мышкой и нажмите

Описание произведения

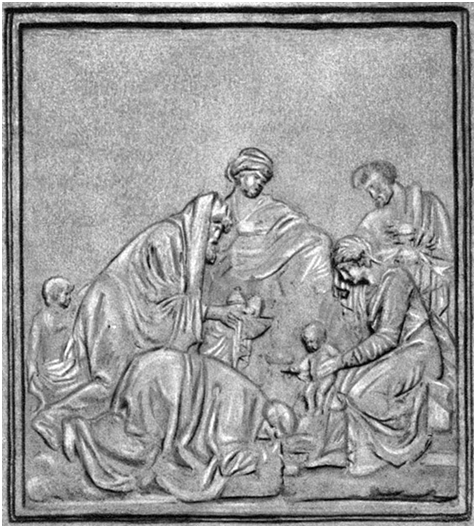

Квадратная барельефная картина «Поклонение волхвов», выполненная из пудостского камня скульптором Фёдором Гордеевым, помещена в северном портике Казанского собора. Барельеф «Поклонение волхвов» посвящён одноименному евангельскому сюжету, описанному апостолом Матфеем. Не смотря на то, что в Новом Завете не указано, сколько было волхвов, традиционно изображают трёх волхвов по числу даров, которые они принесли новорождённому Богомладенцу (золото, ладан и смирну). На первом плане изображён волхв, склоняющийся до земли перед Иисусом Христом. Младенца бережно держит рукамиДева Мария. Второй волхв, слегка присев, преподносит Спасителю дары: золото – как Царю, ладан – как Богу, смирну – как человеку, которому предстоит умереть. Лицо третьего волхва также обращено к Богомладенцу, его правая рука приложена к груди, выражая глубокое почтение. На заднем плане мы видим Иосифа и ангелов, трепетно созерцающих происходящее. Все персонажи изображены в движении. В центре всеобщего внимания – Божественный Младенец.

История создания

В основе сюжета «Поклонение волхвов» лежит евангельское повествование, согласно которому волхвы пришли с востока в Вифлеем Иудейский поклониться Богомладенцу. Они увидели на небе звезду и поняли, что она является знамением. Последовав за её движением по небосводу, они прибыли в Иерусалим; там они обратились к правящему государю этой страны, Ироду, с вопросом, где они могут увидеть только что родившегося Царя Иудейского. Ирод весьма встревожился этим известием и попросил их, когда они найдут Царя, сообщить ему, где он находится, «чтобы и мне пойти поклониться Ему». Путешественники покинули Иерусалим и последовали дальше за путеводной звездой, которая привела их в Вифлеем. Там они нашли Марию с Младенцем, поклонились ему и принесли дары.

«Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну» (Мф. 2:10—11). Именно это описание события, которое даёт апостол и евангелист Матфей, запечатлено на барельефе «Поклонение волхвов».

Работая в 1806-1808 годах вместе с крупнейшими мастерами того времени Мартосом, Щедриным, Прокофьевым, Пименовым и Демут-Малиновским над скульптурным убранством Казанского собора, Фёдором Гордеевым было создано четыре барельефа для украшения фасада северного портика, обращенного к Невскому проспекту. Их темы посвящены земной жизни Божией Матери и включают в себя «Благовещение», «Поклонение волхвов», «Поклонение пастухов», «Бегство в Египет». Почти квадратные по форме, они расположены над нишами со статуями. Барельефы заключены в углубления, обведенные рамками как станковые работы.

Отношение автора к вере

На воспитание и духовное становление выдающегося русского скульптора Федора Гордеевича Гордеева оказало влияние, как православие, так и католицизм. В его душе нашла отклик христианская нравственность. Однако глубоко религиозным человеком он не был. Учёба во Франции и в Италии, европейская культура не могли не оказать влияния на душу молодого скульптора. Как человек искусства, он оставил после себя, прежде всего,след в монументально-декоративной, мемориальной и станковой пластике. Будучи одним из первых выпускников Императорской Академии художеств, Фёдор Гордеев стал крупным администратором и уважаемым педагогом, воспитав целую плеяду известных мастеров скульптуры, среди которых были И.П. Прокофьев и Г.Т. Замараев. Немаловажен и тот факт, что творческая деятельность скульптора совпала с начальным периодом утверждения классицизма в русском искусстве. В ранних и некоторых поздних его произведениях заметно влияние барокко, но в основном он работал в классицистическом направлении, выражая в своих скульптурах характерные для этого стиля идеи гуманизма, гражданственности и патриотизма.

Одним из самых ярких произведений скульптора, в котором нашёл отражение его внутренний мир, стало произведение «Прометей». Идеей для создания «Прометея» послужил античный миф о Прометее, похитившем у богов огонь для людей, чтобы дать им свободу и счастье. Эта тема привлекла внимание Фёдора Гордеева под влиянием освободительных идей, распространенных среди французской молодежи. Согласно мифу Прометей знает, что обречен богами на вечную муку и страдания, и поэтому не оказывает сопротивления орлу, терзающему его плоть.

Библейской тематике посвящены четыре барельефа, выполненные Гордеевым для Казанского собора в последние годы его жизни. Это работы «Благовещение», «Поклонение волхвов», «Поклонение пастухов», «Бегство в Египет». Вкладывая всего себя в эти произведения, и лично переживая евангельские события, скульптор словно готовил свою душу к вечности.

Биография

Фёдор Гордеевич Гордеев родился в 1744-м году в Саарской Мызе (ныне Царское Село) в семье дворцового скотника. С детства он был обучен грамоте, а в отроческие годы ему пришлось работать писарем Царскосельского вотчинного управления. В возрасте 14 лет Гордеев поступил в Академию трех знатнейших художеств в Санкт-Петербурге. С 1759 по 176З год он вначале занимался в классе архитектуры, затем живописи, а с 176З по 1767 год - в классе «орнаментной» скульптуры у Н.Ф. Жилле. Во время учебы Гордеев был отмечен серебряными медалями за свои рисунки, которым в то время отводилась важнейшая роль во всех классах Академии. В 1763 году его награждают «меньшою серебряной медалью» за рисунок с натуры, а затем, 8 июля этого же года, числясь в «Гридовальном классе», он вновь получает медаль этого же достоинства, но вместе со шпагой.

В ученические годы у Фёдора Гордеева обнаруживаются актерские комические способности, и он участвует во многих академических спектаклях, которыми руководил знаменитый П.А. Шумской, при этом проявляет себя и как костюмер, исполняя различные эскизы к театральным костюмам.

Фёдор Гордеев продолжал учиться и под руководством Жилле создал несколько произведений жанрового характера. В академическом каталоге 1768 года упоминаются его рельефная работа «Каменщики» (1763-1764) и статуэтки «Сбитенщик со сбитнем» (1763-1766) и «Весталка» (1760-е, все - гипс, не сохранились). В 1766 году за программный барельеф с сюжетами из русской истории «Убиение Аскольда и Дыра Олегом» Гордеев был награжден малой золотой медалью. Через год за рельефную программную работу «Заключение мира Олегом с греческими царями Львом и Александром пред стенами константинопольскими» он вновь получает малую золотую медаль, а также аттестат первой степени со званием классного художника, дающий право на поездку за рубеж. Вместе с Федотом Шубиным они были первыми скульпторами, удостоившимися права стажировки за границей.

В 1767 году Фёдор Гордеев в качестве пенсионера Академии отправляется в Париж. Там Гордеев попадает на обучение к известному скульптору и ректору Королевской Академии Ж.Б. Лемуану, продолжавшему в своем творчестве традиции рококо, но не чуждому и реалистических тенденций. У него русский скульптор учился с 1767 по 1769 год, копируя классические образцы и компануя рельефы на темы из истории. За время пребывания в мастерской Лемуана Гордеев выполняет барельефы на библейскую и историческую тематику: «Жены-мироносицы и ангел» (1768) и «Диоген в бочке перед Александром Македонским» (1769, оба не сохранились), в которых по указанию своего учителя активно пользовался натурой. В Париже он создал свою знаменитую композицию «Прометей» (1769).

Через два года обучения в Париже Гордеев для дальнейшего совершенствования в октябре 1769 года переезжает в Италию, посещает Флоренцию, Пизу, Сиену, Неаполь и другие итальянские города. В Риме он занимается в Академии Святого Луки и работает самостоятельно. Изучая древние памятники, молодой скульптор делает ряд отличных копий с античных оригиналов («Мельпомену», «Дочь Нибеи», «Венеру Каллипигу», «Аполлона Белъведерского» и другие), что особенно помогло ему в понимании классической красоты. Как и Шубин, он посетил раскопки Помпей и Геркуланума.

В июне 1772 года Гордеев возвратился в Санкт-Петербург и свой дальнейший творческий и жизненный путь связал с Академией художеств, в которой сделал себе карьеру, быстро поднимаясь по служебной лестнице. В 1773 году за композицию «Поверженный Прометей» он становится «назначенным» в академики и его определяют помощником профессора Жилле в скульптурном классе. Гордеев подписывает договор с Конторой домов и садов, согласно которому руководит скульптурными работами в петербургских и петергофских дворцах, садах и имеет учеников. Кроме этого, его обязывают создавать новые статуи и барельефы «по особливому о цене, зато с ним договору». В 1776 году получает звание академика. В 1779 году он был принят на должность адъюнкт-профессора Императорской Академии художеств, а в 1782 году утвержден в звании профессора. В 1794 году его назначают адъюнкт-ректором, а в 1802-м - ректором скульптурного класса.

Параллельно Гордеев занимал ряд административных должностей, являясь с 1776 по 1782 год помощником директора, а в 1794 году - директором Академии. С 1799 по 1801 год Гордеев руководил отливкой статуй для Большого каскада в Петергофе, а также установкой памятника Петру I работы Фальконе после отъезда автора в Париж (открыт в 1782).

Много времени и творческих сил Гордеев отдал исполнению правительственного заказа на постановку бронзовых отливок с выполненных им в Риме копий с античных статуй, благодаря которым произошло знакомство русских людей с древнегреческой скульптурой. В 1783 году Гордеев выполнил по античным образцам восковые модели статуй Геракла и Флоры, близкие по величине к оригиналам, для украшения лестницы Камероновой галереи в Царском Селе.

В 1780 - начале 1800-х годов Гордеев стал активно работать в содружестве с выдающимися архитекторами и создал значительное число первоклассных произведений монументально-декоративной скульптуры.

Гордееву также приписывают исполнение рельефов с античными сюжетами, находящихся в Мраморной столовой Гатчинского дворца (1790) и на стенах павильонов Михайловского (Инженерного) замка. Также скульптурами Гордеева был украшен Царскосельский парк, куда с 1782 года из Петербурга привозились его копии античных статуй.

К поздним и значительным произведениям Федора Гордеева относятся рельефы для Казанского собора (1806-1808), построенного по проекту архитектора Воронихина.

Земной путь русского скульптора завершился на 66-м году жизни 23 января (4 февраля) 1810 года, он был похоронен на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, а затем его прах перенесли в некрополь Александро-Невской Лавры.

Автор текста: Сарра Биллер