Поклонение волхвов - Дюрер Альбрехт

Ошибка в тексте ?

Выделите ее мышкой и нажмите

Описание произведения.

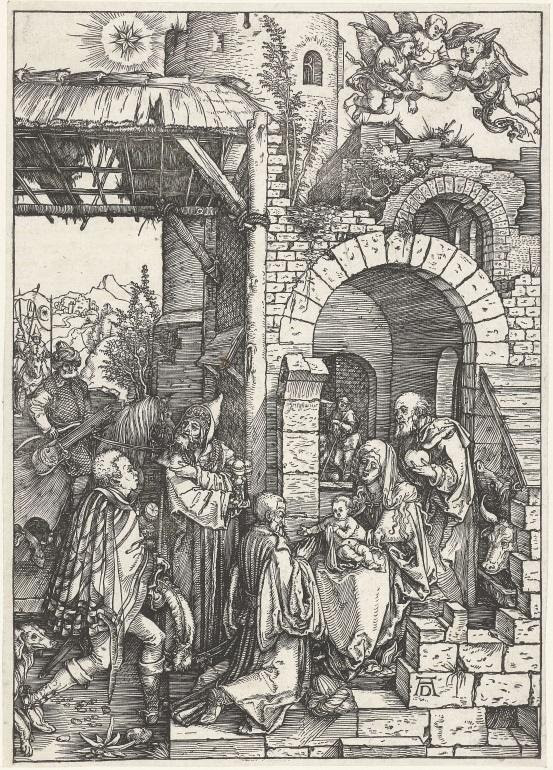

На гравюре Дюрера представлен популярный богословский и иконографический сюжет о мудрецах, пришедших с Востока, чтобы поклониться младенцу Иисусу. Согласно апостолу Матфею, волхвы жили где-то на востоке. Они увидели на небе звезду и поняли, что она является знамением. Последовав за её движением по небосводу, они прибыли в Иерусалим. Там они обратились к правящему государю Ироду, с вопросом, где они могут увидеть только что родившегося Царя Иудейского. Ирод встревожился этим известием и попросил их, когда они найдут Царя, сообщить ему, где он находится, «чтобы и мне пойти поклониться Ему». Путешественники покинули Иерусалим и последовали дальше за путеводной звездой, которая привела их в Вифлеем. Там они нашли Марию с Младенцем, поклонились Ему и принесли дары: «Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну». (Мф. 2:9-11).

В центре гравюры художник изображает полуразрушенный хлев, пристроенный к зданию, которое напоминает средневековый каменный замок. Художник сознательно переносит действие в Германию, чтоб приблизить библейские события к пониманию их современниками. В арочном проеме мы видим Святое семейство: Марию, которая держит на коленях младенца Иисуса, и праведного Иосифа, взгляд которого обращен на пришедших гостей. На коленях перед Божественным младенцем стоит один из волхвов, облаченный в средневековую одежду аристократа. Младенец осознанно протягивает ему руку, на что с умилением смотрит Богородица. С левой стороны изображена целая вереница мудрецов, пришедших поклониться Христу. В некоторых источниках указано, что волхвов было 12. Очевидно, именно этой версии, описанной в работах Святого Августина и Иоанна Златоуста, придерживался Дюрер. При этом облик лишь некоторых иноземцев соответствует облику людей с востока. В большинстве своем художник изображает европейскую знать.

Принесённые волхвами дары имеют символическое значение. Золото — царский дар, показывающий, что Иисус был Человеком, родившимся, чтобы быть Царём. Ладан — дар священнику, так как Иисус пришёл стать новым Учителем и истинным Первосвященником. Смирна — дар тому, кто должен умереть, так как смирну в Древнем Израиле употребляли для бальзамирования тела умершего. Этот дар отсылает к грядущей искупительной жертве Христа.

На заднем плане в глубине арочного проема мы видим пастухов с длинными посохами, также пришедших поклониться Господу. Завершает композицию ярко сияющая путеводная звезда над обветшалой крышей хлева и хор ангелов, воспевающих Господа.

История создания.

Альбрехт Дюрер был наиболее выдающейся фигурой европейского искусства изготовления гравюр. Большая часть его работ была посвящена религиозным темам. С ранней молодости до преклонных лет мастер работал над шестью разными сериями гравюр, иллюстрировавшими Библию.

Цикл гравюр «Апокалипсис в лицах» появился накануне 1500 года, когда Германию сотрясали крестьянские волнения, религиозные распри накануне Реформации, эпидемия чумы. Серия исполнена в технике обрезной гравюры на дереве и создавалась в период с 1496 по 1498 год.

Если «Апокалипсис» был создан на одном дыхании, то к теме последних дней земной жизни Христа - «Страстям» Дюрер обращался в различных состояниях духа, примерял для них разные форматы и техники. Евангельские описания мучений Иисуса Христа — это ведущая тема искусства XV века. Уже в Средние века была разработана иконография всех сюжетов, которая была легко узнаваема. Альбрехт Дюрер, обращаясь к теме «Страстей», вводил в традиционную иконографию свои дополнения, иногда увеличивал число сюжетов.

Культ Марии был чрезвычайно распространен в позднем Средневековье и в эпоху Возрождения. Евангелие почти не освещает жизнь Богородицы, и поэтому авторы XIII–XIV веков, истинные создатели легенды о жизни Марии, опирались на апокрифические писания, не вошедшие в библейский канон). Дюрер и его современники черпали сюжеты из «Зерцала исторического» Винcента из Бове и «Золотой легенды» Иакова Ворагинского.

Серия «Жизнь Марии» состоит из 19 гравюр и титульного листа. Она выполнена в технике обрезной гравюры на дереве. Первые 17 гравюр были созданы до второй поездки Дюрера в Италию. «Успение» и «Вознесение Марии» датируются около 1510 года. Некоторые исследователи считают, что Дюрер работал над серией в три этапа, на том основании, что в путешествие по Нидерландам в 1520–1521 годах он брал серию, состоящую только из 13 листов.

Впервые серия была издана в 1511 году. Она вышла с латинским текстом на обороте. До издания всей серии Дюрер делал по несколько экземпляров пробных отпечатков. После смерти художника в XVI веке ее несколько раз переиздавали.

Серия «Жизнь Марии» более чем какое-либо другое произведение Дюрера обращает зрителя к реальной немецкой жизни начала XVI века. Образы апокрифической легенды стали конкретнее. Художник наделил героев чертами современников и поместил все сцены в реальную обстановку. Переносить библейские события в обстановку современной жизни было частой практикой в искусстве Италии, особенно в XV веке. Дюрер, несомненно, был знаком с подобным подходом к изображению библейских сцен и следовал этим рекомендациям. Работы этой серии поражают богатством и разнообразием композиционных приемов, спокойствием и лиричностью, особой мягкостью техники гравюры.

Отношение автора к вере.

С юных лет Альбрехт Дюрер предавался глубоким рассуждениям на тему вопросов бытия и своего предназначения. Многочисленные автопортреты художника свидетельствуют о его стремлении заглянуть вглубь своей природы и воспитать свою личность соразмерно таланту, который был дарован ему Богом. На одном из ранних автопортретов, который был создан в тринадцатилетнем возрасте, мастер предстает задумчивым юношей, тонко и глубоко чувствующим. Позднее поиски самоопределения живописца особенно ярко проявляются в мысли о том, что художник является творцом, подобно Богу. Альбрехт Дюрер вел нравственную жизнь глубоко верующего христианина. Один из современников так писал о художнике: «За всю жизнь не известно ни одного поступка, который бы заслужил порицания или хотя бы снисхождения. Он был безупречен вполне».

При этом художник жил в сложную эпоху Реформации, когда каждому человеку предстояло сделать выбор - поддерживать революционные изменения религиозных уставов или отстаивать непреложные основы христианской веры. Изначально, прельстившись новыми идеями, живописец примкнул к лютеровскому движению, но впоследствии разочаровался в Реформации. В итоге евангельская тема становится лейтмотивом творчества Дюрера, бывшего духовно очень чутким человеком. В конце своего творчества художник сделал надпись на одной из картин, ставшей своеобразным завещанием будущим поколениям: «Все мирские правители в эти опасные времена пусть остерегаются, чтобы не принять за божественное слово человеческие заблуждения». Сказанное было особенно важно в ту эпоху, когда Нюрнберг официально принял Реформацию. Тогда люди самых разных направлений новой веры стали проповедовать свои учения. Живописец призывал современников и потомков к внутренней стойкости в борьбе с лжепророками, которые ставили под угрозу весь строй духовной и материальной культуры. Твердой основой и истинной жизненной опорой человечества Альбрехт Дюрер считал библейское слово, не искаженное домыслами современности.

Биография.

Альбрехт Дюрер родился 21 мая 1471 г. в Нюрнберге, главном центре немецкого гуманизма. Его художественное дарование, деловые качества и мировоззрение формировались под влиянием трех людей, сыгравших наиболее важную роль в его жизни: отца, венгерского ювелира; крестного Кобергера, оставившего ювелирное искусство и занявшегося издательским делом; и ближайшего друга Дюрера, Вилибальда Пиркхаймера - выдающегося гуманиста, познакомившего молодого художника с новыми ренессансными идеями и произведениями итальянских мастеров.

Дюрер освоил основы живописи и ксилографии в мастерской художника Михаэля Вольгемута. 1492-1494 годы он провел в Базеле, крупнейшем центре производства иллюстрированных книг. Здесь молодой художник увлекся ксилографией и гравюрой на меди. В 1494 году, после посещения Страсбурга, Дюрер вернулся на родину, но вскоре отправился в Венецию. По дороге мастер выполнил несколько замечательных акварельных пейзажей, которые являются одними из первых произведений этого жанра в западноевропейском искусстве.

Вернувшись в Нюрнберг в 1495 году, художник открыл собственную мастерскую и стал делать рисунки, по которым его ученики изготавливали ксилографии. Печатая значительное количество оттисков, Дюрер с 1497 года начал прибегать к услугам агентов, продававших его гравюры по всей Европе. Таким образом, он стал не только художником, но и издателем; его славу упрочило издание в 1498 году серии гравюр на дереве «Апокалипсис».

В 1506 году, возможно, спасаясь от чумы, Дюрер снова приехал в Венецию. Здесь он создает выдающиеся полотна «Христос среди учителей» и «Праздник четок». Вернувшись в Нюрнберг, Дюрер продолжал заниматься гравюрой, однако среди его произведений 1507-1511 годов более важное место занимают картины. По всей видимости, художника не привлекал получивший широкое распространение в эти годы прием сфумато, и он продолжал писать в жестком линеарном стиле. Известный диптих «Адам и Ева» (1507 г.) был создан именно в это период.

Годы 1511-1514 были посвящены преимущественно гравюре. Дюрер выпустил второе издание «Апокалипсиса», цикл из двадцати гравюр на дереве «Жизнь Марии», двенадцать гравюр серии «Большие Страсти» и тридцать семь гравюр на тот же сюжет – «Малые Страсти». В этот период его стиль становится более уверенным, контрасты света и тени сильнее. В 1513-1514 годах художник создал три самых знаменитых своих листа: «Рыцарь, смерть и дьявол»; «Св. Иероним в келье» и «Меланхолия I».

В 1514 году Дюрер стал придворным художником императора Максимилиана I. Дюрер продолжал писать и картины, создав замечательный «Портрет императора Максимилиана» и образ «Богоматерь с Младенцем и св. Анной» (1519-1520 гг.).

В конце своей жизни Дюрер приступил к теоретическому осмыслению своих наблюдений и написал трактаты о пропорциях человеческого тела и о перспективе - проблемах, занимавших его еще со времен первой поездки в Италию. Художник ушел из жизни в Нюрнберге 6 апреля 1528 года.

Автор текста: Миненко Евгения Владимировна.