«Нобелевская премия» - Пастернак Борис Леонидович

Ошибка в тексте ?

Выделите ее мышкой и нажмите

*****

Я пропал, как зверь в загоне.

Где-то люди, воля, свет,

А за мною шум погони,

Мне наружу ходу нет.

Темный лес и берег пруда,

Ели сваленной бревно.

Путь отрезан отовсюду.

Будь что будет, все равно.

Что же сделал я за пакость,

Я убийца и злодей?

Я весь мир заставил плакать

Над красой земли моей.

Но и так, почти у гроба,

Верю я, придет пора -

Силу подлости и злобы

Одолеет дух добра.

Описание произведения.

В стихотворении «Нобелевская премия» выражается сложная гамма переживаний и духовных предвидений, которые испытал Пастернак после того, как ему в 1958 году вручили Нобелевскую премию. Поэт пишет о травле, сравнивая себя со зверем в загоне. Слово загон в данном контексте означает преследование зверя охотником. — Всё то, что он испытал со стороны власти и общества после вручения премии.

Лирический герой знает, что есть «люди, воля, свет», однако к ним, в любимое бурление жизни, ему «ходу нет». Остаётся только безвыходность тёмного леса и берега пруда, которые со всех сторон («путь отрезан отовсюду») обступает невидимая читателю толпа преследователей.

В отчаянии поэт спрашивает: «Что же сделал я за пакость, / Я убийца и злодей?» — эта фраза похожа на вопрошание Иова, всю жизнь соблюдавшего Божьи законы: «Сколько у меня пороков и грехов? покажи мне беззаконие моё и грех мой» (Иов.13:23). Пастернак преданно любил свой народ и свою землю. Его творчество всецело отдано родине: «я весь мир заставил плакать / Над красой земли моей». Поэт знает, что причина ненависти к нему в глубоко извращённом сознании классового общества, замкнутого от мира и обречённого на полный крах.

Борис Леонидович оканчивает стихотворение словами: «Но и так, почти у гроба, / Верю я, придёт пора — / Силу подлости и злобы / Одолеет дух добра». Находясь на грани жизни и смерти, поэт пророчит победу добра и торжество справедливости. (Рим.15:19).

Содержание стихотворения контрастирует с названием — это сделано намеренно. Нобелевская премия по литературе – событие радостное, светлое, торжественное, отмечающее мастерство художника и его вклад в мировую культуру. Именно так и воспринимает поэт Нобелевскую победу, но зная демонизм советского общества, которое было когда-то Россией, перевёртыш его восприятия, подлость и злобу травли, стихотворными глаголами предсказывает их крушение. Торжественное чувство победы в этом стихотворении превращается в надежду на онтологическое, «надмирное» преодоление зла добром: «Вот, Он убивает меня, но я буду надеяться…». (Иов.13:15).

История создания.

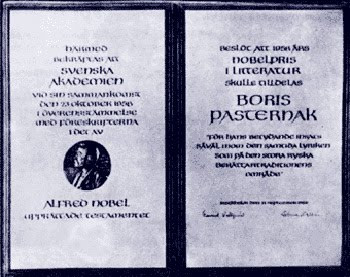

23 октября 1958 года Борис Леонидович был награждён Нобелевской премией по литературе. Советское руководство оценило присуждение премии враждебно и использовало все свои ресурсы для того, чтобы обрушиться на писателя и его творчество со шквальной критикой.

Партия, правительство, Московская организация Союза писателей СССР предельно грубо, используя лексику низов общества, осудила писателя и потребовала от руководства страны выслать Бориса Пастернака за границу. Пастернак написал известное письмо Хрущеву, в котором просил не высылать его: «Покинуть Родину для меня равносильно смерти. Я связан с Россией рождением, жизнью, работой». Поэт добровольно отказался от премии, но в стихах описал жестокую травлю, которую испытал на себе.

За это произведение, опубликованное в 1959 году в западной прессе, писателя могли привлечь к уголовной ответственности по статье «измена родине». Его спасла смерть: 30 мая 1960 года он умирает от рака лёгких.

Отношение автора к вере.

Обращение в христианство Пастернака не было мировоззренческим поворотом, как у Петрарки, Гоголя или Льва Толстого. Борис Леонидович говорит об этом просто: «Как от обморока ожил». Слово, которое несёт искусство было для Пастернака, по мнению О. Седаковой, вестью о возвращённом рае, сообразной Благой вести. Для многих художников приход к христианству был способом выйти за границы своего искусства, ставшего идолом. Пастернак же в верности Христу обрёл новый творческий поток, новую свободу и пространство для художественного выражения.

Современники видели, что характер поэта преображён христианским духом. –До конца жизни он оставался простым и по-детски наивным человеком, любящим ближних. Лидия Чуковская пишет о нём: «Пастернак с годами научился чувствовать чужую боль».

Жизнь Бориса Леонидовича являлась точкой схождения творческого вдохновения и веры. О Божественном даре жизни и о дарении себя миру Пастернак пишет во многих своих произведениях. В дарении себя поэт видит способ подражания Христу.

Истину поэт познавал своим художественным воображением. Главными свойствами «лирической истины» Пастернака являлись жалость, понимаемая как жертвенность, и отсутствие всякой угрозы и насилия: «Если бы дремлющего в человеке зверя можно было остановить угрозою, всё равно, каталажки или загробного воздаяния, высшею эмблемой человечества был бы укротитель с хлыстом, а не жертвующий собой проповедник».

В искусстве поэт видит служение бесконечности, бессмертию, т.е. способ преодоления смерти. Пастернак пишет: «Искусство всегда, не переставая, занято двумя вещами. Оно неотступно размышляет о смерти и неотступно творит этим жизнь. Большое, истинное искусство, то, которое называется Откровением Иоанна, и то, которое его дописывает».

Биография.

Борис Леонидович Пастернак родился в Москве 29 января 1890 года. Он рос в творческой атмосфере, которая благотворно повлияла на развитие его таланта. Родители – пианистка и художник – часто принимали у себя видных деятелей русской культуры. Благодаря близкому другу семьи, композитору Скрябину, именно музыка оказала наибольшее влияние на будущее творчество Пастернака.

В 1903 году юноша упал с лошади и сломал ногу. Из-за этого Пастернак на всю жизнь остался хромым, хотя и скрывал, как мог, своё увечье.

Борис становится учеником Пятой Московской гимназии в 1905 году. Он продолжает заниматься музыкой и пробует себя в композиции и живописи. Свои творческие опыты скромно называл «музыкальным лепетанием», а поэзию и прозу – «литературным лепетанием». Однако со временем Пастернак понимает, что склонность к литературе у него развита лучше, и оставляет занятия музыкой, посвящая больше времени поэзии.

В 1908 году Борис Леонидович становится студентом философского отделения историко-филологического факультета Московского университета. Первые робкие стихотворные опыты пришлись на 1909 год, и Пастернак не придавал им значения. После выпуска из университета примкнул к «Мусагетам», затем к содружеству футуристов «Центрифуга». После революции поддерживал связь с «ЛЕФом», однако сам больше ни в какие кружки не вступал.

Первый сборник стихов выходит в 1916 году и называется «Поверх барьеров». В 1921 году родители Бориса Леонидовича и его сёстры эмигрируют в Берлин. После этого поэт активно поддерживает связь со всеми покинувшими страну творческими деятелями. Год спустя он женится на художнице Евгении Лурье. У них родился сын Евгений. Тогда же выходит книга стихов «Сестра моя – жизнь». В двадцатые годы вышел ещё ряд сборников, появляются первые опыты в прозе.

Следующее десятилетие посвящено работе над автобиографическими очерками «Охранная грамота». Именно в тридцатые годы Пастернак получает признание. В середине десятилетия появляется книга «Второе рождение», в которой Борис Леонидович пробует писать в духе советской эпохи.

В 1932 году разводится с Лурье и женится на Зинаиде Нейгауз. Спустя пять лет у них рождается сын, названный в честь дедушки Леонидом.

Изначально отношение советской власти и в частности Иосифа Сталина к поэту было благосклонным. Пастернаку удалось добиться освобождения из тюрьмы Николая Пунина и Льва Гумилёва. Поэт с благодарностью отправляет вождю сборник стихотворений и посвящает ему два произведения.

Однако уже в 1936-м году советская власть меняет своё расположение. Поэта обвиняют в недостаточном соответствии духу времени. От этого творчество Пастернака постепенно пропитывается трагичностью и погружённостью в себя. Из-за этого популярность и востребованность поэта идёт на спад. В это время поэт поселяется на писательской даче в Переделкино, где с перерывами живёт до конца жизни. В сороковых годах переводит зарубежную классику – произведения Шекспира, Гёте и других. Этим и зарабатывает на жизнь.

Вершина творчества Пастернака – роман «Доктор Живаго» - создавался десять лет, с 1945 по 1955. Однако родина не одобрила романа, ни одно издательство, ни один литературный журнал не соглашался его печатать. Поэтому «Доктор Живаго» был опубликован заграницей – в Италии в 1957 году. Это привело к осуждению писателя в СССР, исключению из Союза писателей и последующей травле. Писателя высмеивали, обвиняли в предательстве, не давали публиковаться. Пик осуждения пришёлся на 1958 год, когда Пастернак получил за «Доктора Живаго» Нобелевскую премию. Травля стала причиной нервного расстройства поэта, которое в итоге привело к раку лёгких и смерти. Борис Леонидович так и не успел дописать пьесу «Слепая красавица».

Умер Пастернак у себя дома, в постели, с которой уже давно не поднимался, в 1960 году, 30 мая.

Составитель текста: Горюнов Валерий Валерьевич.

Нобелевская премия - Борис Пастернак

Я пропал, как зверь в загоне.

Где-то люди, воля, свет,

А за мною шум погони,

Мне наружу ходу нет.

Темный лес и берег пруда,

Ели сваленной бревно.

Путь отрезан отовсюду.

Будь что будет, все равно.

Что же сделал я за пакость, Я убийца и злодей?

Я весь мир заставил плакать

Над красой земли моей.

Но и так, почти у гроба,

Верю я, придет пора -

Силу подлости и злобы

Одолеет дух добра.