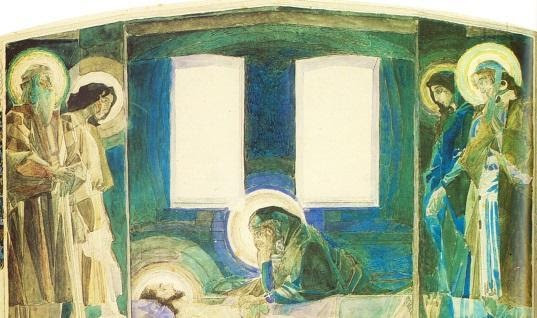

Надгробный плач. Эскиз неосуществленной росписи Владимирского собора в Киеве. Триптих - Врубель Михаил Александрович

Ошибка в тексте ?

Выделите ее мышкой и нажмите

Описание произведения.

В "Надгробном плаче" Врубель органически соединил гармонию и монументальность древнего искусства с экспрессией чувств человека двадцатого столетия. В основу сюжета произведения положен эпизод оплакивания тела Христа перед положением во гроб. В канонических текстах Евангелия отсутствует описание этой сцены: после снятия тела с креста сразу описывается погребение Иисуса. При этом только сообщается, что «все же, знавшие Его, и женщины, следовавшие за Ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это». (Лк. 23:49). Однако в старообрядческом сборнике 17 века «Страсти Христовы», составленном на основе раннехристианских апокрифов, приводится подробный рассказ «О положении во гроб Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа Сына Божия и о погребении Его, и о плаче Пресвятая Богородицы над гробом». Основу повествования составляет плач Богородицы над телом сына, исполненный материнской любви. Она призывает плакать с ней всех матерей, вдов и сирот, старцев, небесные светила, небеса и ангелов.

Композиция "Надгробного плача" вписана в полуциркульное обрамление, которому подчинились все фигуры. Тип лица Христа, его худое, изможденное тело вызывают ассоциации с византийскими подлинниками. Это же можно сказать и о других фигурах присутствующих, которые скорбно склонились над Спасителем. Плоскостной характер изображений, переданных четкими обобщенными силуэтами, очень выразительный ритм всех контуров, сдержанный теплый колорит - все это было очень тонко найдено художником.

Богоматерь с широко открытыми глазами, полными слез, словно окаменела в страдании над гробом сына. Торжественный ритм складок одежды, строгие линии, монохромная простота цветовых соотношений, предельный лаконизм композиции помогают выразить глубину и величие скорби. Безответный вопрос живых перед ликом смерти – доминирующая нота во всех вариантах «Надгробного плача». Не только скорбь, а напряженное скорбное вопрошание, сосредоточение всех сил душевных на том, чтобы проникнуть в тайну ушедшего, в то время как ушедший непроницаемо безмолвен.

История создания.

Самым замечательным творением Врубеля в Киевский период явились акварельные эскизы росписей Владимирского собора. Во владимирских эскизах, особенно ярко проявилась связь творчества Врубеля с наследием древности, созвучным и дарованию, и душевному складу художника. Благородный образ "Воскресения", лучезарный, словно окруженный бездонной синевой неба "Ангел с кадилом и свечой", и, наконец, "Надгробный плач", потрясающий силой трагического чувства. Сделав четыре эскиза-варианта «Надгробного плача», Врубель написал один из них, по его мнению, наиболее удачный, и этот эскиз был признан Праховым "законченным произведением".

Представленные Врубелем эскизы отличались строгой торжественной композицией и певучестью рисунка. В их колорите, во всем живописном строе выражен драматизм и колоссальная экспрессия. Будучи прирожденным декоративистом, Врубель проник в самую сущность византийского и древнерусского искусства, тоньше постиг особенности их образного строя, значительность заключенного в них общечеловеческого смысла. Именно поэтому, вдохновляясь памятниками прошлого, он творил во многом по-своему. На этот раз Врубель пошел по линии примитива; на какой-то момент он как бы почувствовал себя древним изографом, забыв обо всем окружающем. Не только вера и озарение, но и мучительные сомнения проступили тут с исповедальной искренностью, — неудивительно, что эскизы смутили официальную церковь и остались неосуществленными в большом масштабе, на стене храма.

Отношение автора к вере.

«Искусство — вот наша религия», — как-то заметил Михаил Александрович Врубель. Пожалуй, в той фразе заключается духовная трагедия самого живописца, отдавшего всего себя служению творчеству, потеряв на определенном этапе связь с самим Творцом.

Талант Врубеля проявил себя довольно рано, еще в детстве Михаил чувствовал, что имеет живописный дар, который способен выразить то, что находится за гранью видимого. Сталкиваясь с реалиями мира, будучи не в силах вынести грязь, жестокость и несовершенство, а также желая укрыться от пугающей действительности, художник тянулся к тому, что трогает и волнует душу. Однако все больше уходил в древность, сказку, мистику.

Несмотря на то, что художник писал иконы, расписывал соборы, храм для него был, прежде всего, храмом искусства. Его влекло не религиозное чувство, а масштабность и монументальность церквей. Нередко художник сам сокрушался о том, что не испытывает того светлого религиозного чувства искренне верующего человека, какое могло бы осветить его надломленную сомнениями душу. С одной стороны, Врубель стремился к познанию истины, с другой - никак не мог к ней приблизиться, словно те мистические темы, которые завладели его сознанием, не давали мастеру встать на путь осознания христианского пути. В дальнейшем осмысление образа темных сил переросло в страшную зависимость и душевную болезнь, излечить которую до конца художник так и не смог.

Биография.

Михаил Врубель родился 17 марта 1856 г. в Омске, в семье военного юриста. Рисовать начал примерно в пятилетнем возрасте и время от времени брал уроки живописи. По желанию отца окончил юридический факультет Петербургского университета.

Осенью 1880 г. был принят в Академию художеств. В 1884 г. Врубель уехал в Киев — для участия в реставрации Кирилловской церкви XII в. и росписи Владимирского собора. В Киеве написаны картины «Девочка на фоне персидского ковра» и «Восточная сказка» (обе 1886 г.). Особое место принадлежит иконостасу Кирилловской церкви. Для создания икон Врубель побывал в Венеции и копировал там фрески.

В Киеве произошло первое обращение художника к теме Демона, образ которого стал ключевым в творческом мировоззрении Врубеля. Сделанные им эскизы росписи Владимирского собора «Надгробный плач», «Ангел с кадилом и свечой» показались комиссии неканоническими, и в работе Врубелю было отказано.

В 1889 г. художник приехал в Москву; здесь он познакомился со знаменитым меценатом С. И. Мамонтовым, в доме которого жил и работал над «Демоном (сидящим)» (1890 г.), иллюстрациями к юбилейному изданию произведений М. Ю. Лермонтова (1891 г.).

Поначалу картины Врубеля враждебно восприняли даже образованные люди — настолько его искусство с острыми экспрессивными формами, отражающими трагизм авторского мироощущения и болезненный внутренний надлом, нарушало привычные нормы живописи. Непонимание его творчества сопровождало художника всю жизнь.

Многие наиболее яркие впечатления Врубель черпал в музыке, под влиянием которой родилось немало его работ, в том числе майоликовые скульптуры на темы опер «Снегурочка» и «Садко», панно «Богатырь», «Царевна Лебедь». Символическими являются полотна «Сирень», «Пан», «К ночи», а также «Демон поверженный» (1902 г.).

С 1902 г. начались долгие годы душевной болезни. В редкие просветы художник писал портреты, графические натюрморты, создал одну из лучших своих работ — пастель «Жемчужина» (1904 г.). Неоконченным остался портрет поэта В. Я. Брюсова (1906 г.) — во время работы над ним Врубель ослеп. Последние годы жизни он провел на попечении жены и старшей сестры. Врубель почти постоянно был погружен в собственные галлюцинации. Он умер 14 апреля 1910 года, так и не узнав, что ему присудили звание академика.

Составитель текста: Миненко Евгения Владимировна.