Мученичество Иоанна Богослова - Дюрер Альбрехт

Ошибка в тексте ?

Выделите ее мышкой и нажмите

Описание произведения.

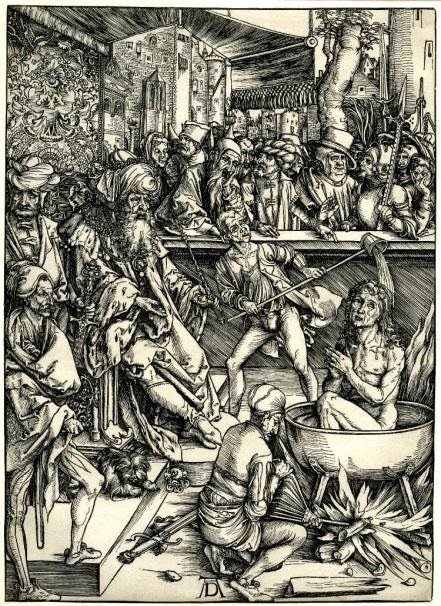

На первой гравюре серии Альбрехта Дюрера «Апокалипсис» изображен Иоанн Богослов (Мф.4:21; Мк.1:19; Мк.3:17), который подвергся страшному испытанию при императоре Домициане. Как гласит предание, Иоанн был приговорён к смерти за христианскою проповедь и отказ принести жертву языческим богам. Тогда святого подвергли пытке - его варили в котле с кипящим маслом.

Справа на гравюре изображён котёл, объятый языками пламени, разведенного под ним костра. В котле мы видим обнаженную фигуру Иоанна. Взгляд мученика отрешен от земного мира, Иоанн усердно молится Господу. Он не отрекается от Христа и получает помощь свыше. Один из мучителей раздувает мехами костёр, другой льёт на Иоанна кипящее масло, но страшные пытки не приносят святому видимых увечий и боли. Слева Дюрер изображает императора Домициана, который гордо восседает на троне, возле которого стоит придворный человек с мечом. Оба одеты турками — обычный для того времени способ изображения врагов Христа. В лице императора читается изумление происходящим. Странное впечатление производит вид собачки, примостившейся у подножья трона. Она пристально и испытующе смотрит на зрителя, не обращая внимания на действия людей.

За балюстрадой видна небольшая площадь типичного немецкого города. В толпе изображены солдаты и обыватели, по-разному реагирующие на происходящее, одни сочувствуют Иоанну, другие смотрят осуждающе. Все присутствующие на казни одеты по моде европейского Средневековья. Возможно, художник хотел выразить мысль, что данное событие имеет отношение не только к далекому прошлому. Вопрос веры и неверия становится актуальным для каждого человека в любую эпоху.

Предание гласит, что святой остался невредим и был сослан на остров Патмос (Откр.1:9). Евангелист Иоанн стал единственный из апостолов Христовых, который не принял мученическую кончину и умер в глубокой старости. Наградой за выдержанное испытание веры, стало посланное Господом видение о судьбах мира, которое легло в основу книги «Апокалипсис».

История создания.

«Апокалипсис» (по-древнегречески – откровение, пророчество) – последняя книга Нового Завета, написанная во второй половине I в. н. э. По церковному преданию, авторство «Апокалипсиса» приписывается евангелисту Иоанну Богослову, которому во время его ссылки на остров Патмос в Эгейском море было видение о конце мира и судьбах человечества. «Апокалипсис» пророчествовал о Втором пришествии Христа на землю, о Страшном суде, на котором всем воздастся «по делам их». Пророчества «Апокалипсиса» становились в Европе особенно актуальными в неблагополучные периоды, во время войн, эпидемий, неурожаев. Цикл гравюр А. Дюрера появился накануне 1500 года, когда Германию сотрясали крестьянские волнения, религиозные распри накануне Реформации, эпидемия чумы.

При создании гравюр Дюрер опирался на работы предшественников: Библию Кобергера и Библию Грюнингера. Серия исполнена в технике обрезной гравюры на дереве и создавалась в период с 1496 по 1498 год. Серия состоит из 15 гравюр и титульного листа. Каждый лист имеет монограмму художника. При жизни Дюрера серия несколько раз переиздавалась. Первые два издания на немецком и латинском языках вышли в 1498 году. Титульный лист был тогда только текстовым, без гравюры. Все гравюры первого издания отличались высоким качеством отпечатков. В 1511 году художник повторил латинское издание, украсив титульный лист гравюрой и снабдив его строгим запрещением копирования серии.

Серия предназначалась для разных слоев общества – от ученых-гуманистов до простых бюргеров, поэтому художник стремился к понятному изобразительному языку и приближенным к жизни образам. Множеству туманных намеков «Апокалипсиса» о конце света Дюрер придал вполне конкретный вид и актуальный смысл. Почти в каждом листе серии была заложена идея борьбы и противопоставления добра и зла, света и тьмы.

Пятнадцать гравюр «Апокалипсиса» соединяют в себе готический художественный язык и стилистику итальянского Возрождения. Изобилие подробностей, детализация, изломанность линий в изображении складок одежд, повышенная экспрессия в передаче движений фигур и выражений лиц персонажей – отзвуки средневекового немецкого искусства. Драматизм сцен, аллегорически передающих борьбу сил света и тьмы, подчеркивается контрастами темных участков с плотной штриховкой и высвеченных белых плоскостей. Каждая сцена отличается необыкновенной жизненной силой и реалистичностью природных форм. Дюрер создает на плоскости листа поистине монументальные смелые динамичные композиции.

Крупнейший гуманист Северного Возрождения, филолог, богослов, писатель Эразм Роттердамский высоко ценил мастерство Дюрера, его умение без помощи красок, одними лишь черными штрихами передавать все, что доступно не только человеческому глазу, но и чувствам: «тень, свет, блеск, выступы и углубления, благодаря чему каждая вещь предстает перед взором зрителя не одной только своей гранью. Остро схватывает он правильные пропорции и их взаимное соответствие. Чего только не изображает он, даже то, что невозможно изобразить – огонь, лучи, гром, зарницы, молнии, пелену тумана, все ощущения, чувства, наконец, всю душу человека, проявляющуюся в телодвижениях, едва ли не самый голос».

Отношение автора к вере.

С юных лет Альбрехт Дюрер предавался глубоким рассуждениям на тему вопросов бытия и своего предназначения. Многочисленные автопортреты художника свидетельствуют о его стремлении заглянуть вглубь своей природы и воспитать свою личность соразмерно таланту, который был дарован ему Богом. На одном из ранних автопортретов, который был создан в тринадцатилетнем возрасте, мастер предстает задумчивым юношей, тонко и глубоко чувствующим. Позднее поиски самоопределения живописца особенно ярко проявляются в мысли о том, что художник является творцом, подобно Богу. Альбрехт Дюрер вел нравственную жизнь глубоко верующего христианина. Один из современников так писал о художнике: «За всю жизнь не известно ни одного поступка, который бы заслужил порицания или хотя бы снисхождения. Он был безупречен вполне».

При этом художник жил в сложную эпоху Реформации, когда каждому человеку предстояло сделать выбор - поддерживать революционные изменения религиозных уставов или отстаивать непреложные основы христианской веры. Изначально, прельстившись новыми идеями, живописец примкнул к лютеровскому движению, но впоследствии разочаровался в Реформации. В итоге евангельская тема становится лейтмотивом творчества Дюрера, бывшего духовно очень чутким человеком. В конце своего творчества художник сделал надпись на одной из картин, ставшей своеобразным завещанием будущим поколениям: «Все мирские правители в эти опасные времена пусть остерегаются, чтобы не принять за божественное слово человеческие заблуждения». Эти слова были особенно важны в ту эпоху, когда Нюрнберг официально принял Реформацию. Тогда люди самых разных направлений новой веры стали проповедовать свои учения. Живописец призывал современников и потомков к внутренней стойкости в борьбе с лжепророками, которые ставили под угрозу весь строй духовной и материальной культуры. Твердой основой и истинной жизненной опорой человечества Альбрехт Дюрер считал библейское слово, не искаженное домыслами современности.

Биография.

Альбрехт Дюрер родился 21 мая 1471 г. в Нюрнберге, главном центре немецкого гуманизма. Его художественное дарование, деловые качества и мировоззрение формировались под влиянием трех людей, сыгравших наиболее важную роль в его жизни: отца, венгерского ювелира; крестного Кобергера, оставившего ювелирное искусство и занявшегося издательским делом; и ближайшего друга Дюрера, Вилибальда Пиркхаймера - выдающегося гуманиста, познакомившего молодого художника с новыми ренессансными идеями и произведениями итальянских мастеров.

Дюрер освоил основы живописи и ксилографии в мастерской художника Михаэля Вольгемута. 1492-1494 годы он провел в Базеле, крупнейшем центре производства иллюстрированных книг. Здесь молодой художник увлекся ксилографией и гравюрой на меди. В 1494 году, после посещения Страсбурга, Дюрер вернулся на родину, но вскоре отправился в Венецию. По дороге мастер выполнил несколько замечательных акварельных пейзажей, которые являются одними из первых произведений этого жанра в западноевропейском искусстве.

Вернувшись в Нюрнберг в 1495 году, художник открыл собственную мастерскую и стал делать рисунки, по которым его ученики изготавливали ксилографии. Печатая значительное количество оттисков, Дюрер с 1497 года начал прибегать к услугам агентов, продававших его гравюры по всей Европе. Таким образом, он стал не только художником, но и издателем; его славу упрочило издание в 1498 году серии гравюр на дереве «Апокалипсис».

В 1506 году, возможно, спасаясь от чумы, Дюрер снова приехал в Венецию. Здесь он создает выдающиеся полотна «Христос среди учителей» и «Праздник четок». Вернувшись в Нюрнберг, Дюрер продолжал заниматься гравюрой, однако среди его произведений 1507-1511 годов более важное место занимают картины. По всей видимости, художника не привлекал получивший широкое распространение в эти годы прием сфумато, и он продолжал писать в жестком линеарном стиле. Известный диптих «Адам и Ева» (1507 г.) был создан именно в это период.

Годы 1511-1514 были посвящены преимущественно гравюре. Дюрер выпустил второе издание «Апокалипсиса», цикл из двадцати гравюр на дереве «Жизнь Марии», двенадцать гравюр серии «Большие Страсти» и тридцать семь гравюр на тот же сюжет – «Малые Страсти». В этот период его стиль становится более уверенным, контрасты света и тени сильнее. В 1513-1514 годах художник создал три самых знаменитых своих листа: «Рыцарь, смерть и дьявол»; «Св. Иероним в келье» и «Меланхолия I».

В 1514 году Дюрер стал придворным художником императора Максимилиана I. Дюрер продолжал писать и картины, создав замечательный «Портрет императора Максимилиана» и образ «Богоматерь с Младенцем и св. Анной» (1519-1520 гг.).

В конце своей жизни Дюрер приступил к теоретическому осмыслению своих наблюдений и написал трактаты о пропорциях человеческого тела и о перспективе - проблемах, занимавших его еще со времен первой поездки в Италию. Художник ушел из жизни в Нюрнберге 6 апреля 1528 года.