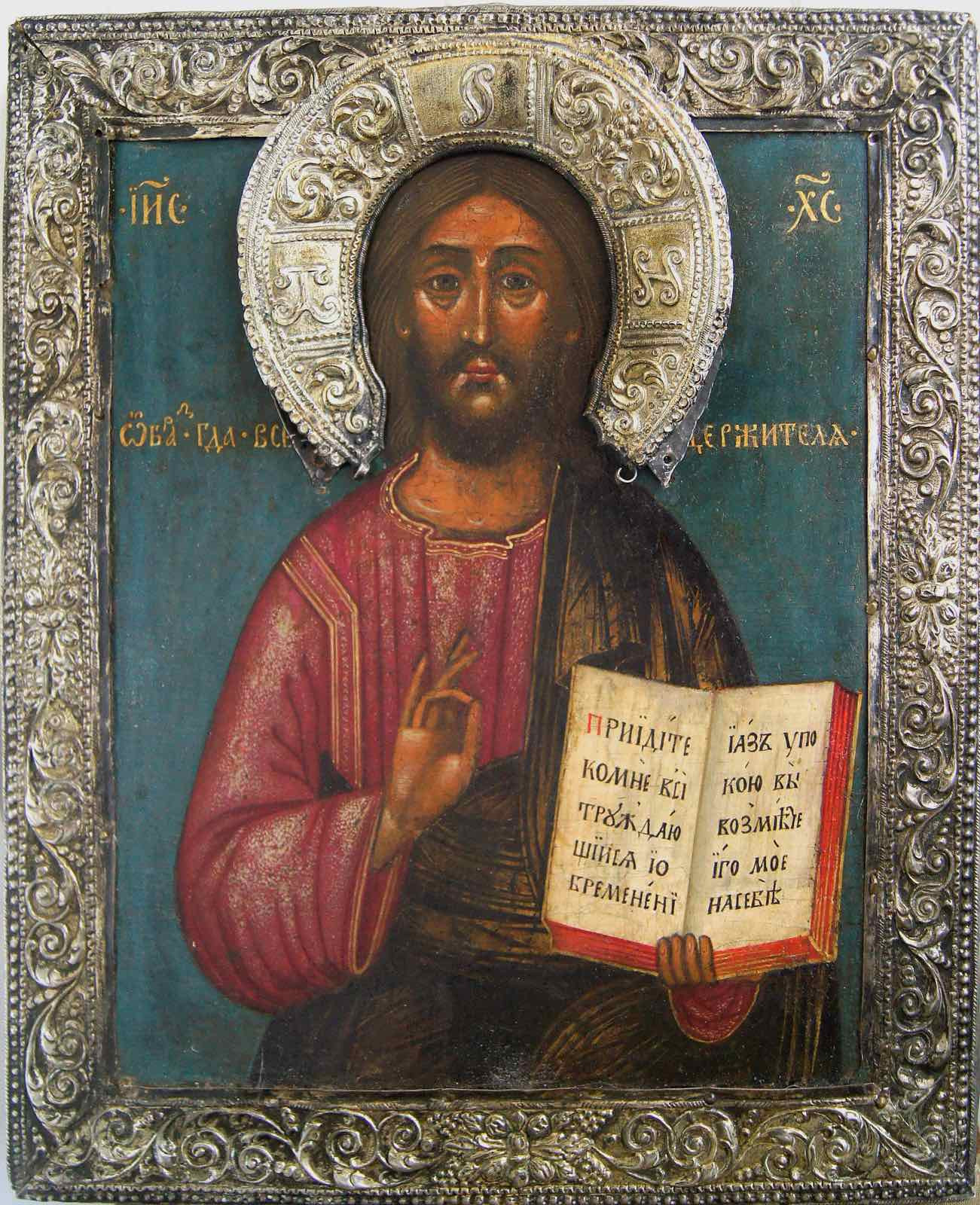

Икона «Господь Вседержитель» - иконопись Великого Устюга-Вологды-Галича

Ошибка в тексте ?

Выделите ее мышкой и нажмите

Описание иконы.

Традиционное изображение Христа Пантократора (Вседержителя). Христос расположен фронтально, по пояс, правая рука сложена в именословном благословляющем жесте, в левой - раскрытое Евангелие с текстом «Приидите ко мне, все труждающиеся...». (Мф.11:28), пальцы Христа придерживают книгу за нижний обрез. На Христе тёмно-зелёный гиматий и малиновый хитон. Ворот и рукав хитона отделаны золотой каймой, золотом же выполнен «клав» - вертикальная орнаментальная полоса, спускающаяся с плеча хитона, атрибут царской и Божественной власти. Нимб Христа крещатый, с анаграммой изречённого по-гречески словосочетания «Аз Есмь Сущий».(Исх.3:14).

Подобное изображение имеет очень древние корни, восходя ко временам первых веков христианского искусства. Облик Христа во многом унаследовал от парадных изображений римских императоров, с добавлением особых сакральных деталей.

В русских домах, как правило, именно икона Вседержителя занимала центр домашнего «красного угла». Христос изображен восседающим на Страшном суде, готовясь решать судьбу человеческого рода. Образ Пантократора, олицетворяя вневременный центр христианского космоса, всегда выступал ядром любого сакрального пространства. Более развитые варианты этой композиции – Спас на троне или Спас в силах – находились в центре иконостасов, стало быть, формируя уже не домашний, а храмовый интерьер.

История образа.

Иконография данного образа в целом традиционна. Стоит отметить такую особенность композиции, как завышенное положение тела Христа, показанного чуть выше коленей, что вызывает ассоциации с тронными или ростовыми изображениями Вседержителя. Подобные композиции особенно часто встречаются в искусстве мастеров Оружейной Палаты конца XVII в. С их искусством представленный образ роднит ка композиция, так и стиль.

С образцами работ мастеров Оружейной палаты начала XVIIIв., например, иконой Тихона Филатьева 1703г. (ЦМИАР), представленное произведение связывает характерно завышенное, почти поколенное изображение фигуры Христа, дословный повтор конфигурации центральной складки воротника хитона, положение его рукавов, близкий повтор рисунка гиматия, скупая орнаментика клава и зарукавий (лишь акцентированных золотом), наконец, стилистика «живоподобия», выраженная в усилении светотеневой лепки открытого тела. Как эта композиция, так и этот стиль в целом очень узнаваемы и ассоциируются с генеральным направлением в иконописи конца XVII-первой четверти XVIII вв. В чертах лика представленного образа можно отметить некоторый арахаизм, большую связь со средневековой эстетикой, нежели в работах столичных мастеров. Вместе с тем, явное «живоподобие», бирюзово-синий фон иконы, разделки хитона «пуантелью», имитирующей отлив бархатной ткани на европейский манер – смесь мотивов, в том числе и раннего XVIII в., что, с учётом запаздывания отклика регионального искусства на столичные новшества, заставляют датировать образ первыми десятилетиями XVIII в. Оклад иконы, вероятно, изготовлен несколько позднее. Специфические круглые шпонки – особенность икон Великого Устюга, в то время как живопись ориентирована на столичный образец, а клеймо, напоминающее герб «Воинская арматура и крест» отсылает к городу Галичу Костромскому.

Икона исполнена в северных областях Центральной России, в ареале Великого Устюга-Вологды-Галича, датируется началом – первой четвертью XVIIIв. Оклад – 1741г. Образ представляет историко-художественную и коллекционную ценность.

Автор: И.П. Боровиков, эксперт галереи старинной иконы «Се Вера».