И оставил Елисей волов и побежал за Илиею - Александр Андреевич Иванов

Ошибка в тексте ?

Выделите ее мышкой и нажмите

Описание произведения

Третья книга Царств повествует о том, как пророк Илия всю свою жизнь боролся с нечестивым царем Ахавом, который заставлял еврейский народ поклоняться богу Ваалу (3 Цар.19:14/19:18). Одолев в богословском споре жрецов Ваала и казнив их, Илия почувствовал приближение царской расправы. Пророк просит у Бога забрать его из этой земной жизни. На что Господь является Илии дает ему указания о последних днях пророка (3 Цар.19:9-18). Илия должен был найти преемника своего пророческого дара. И Бог указывает ему на Елисея. Елисей был единственным очевидцем вознесения Илии на небо и в наследие от него получил мантию (милóть), как видимый знак преемства пророческого духа.

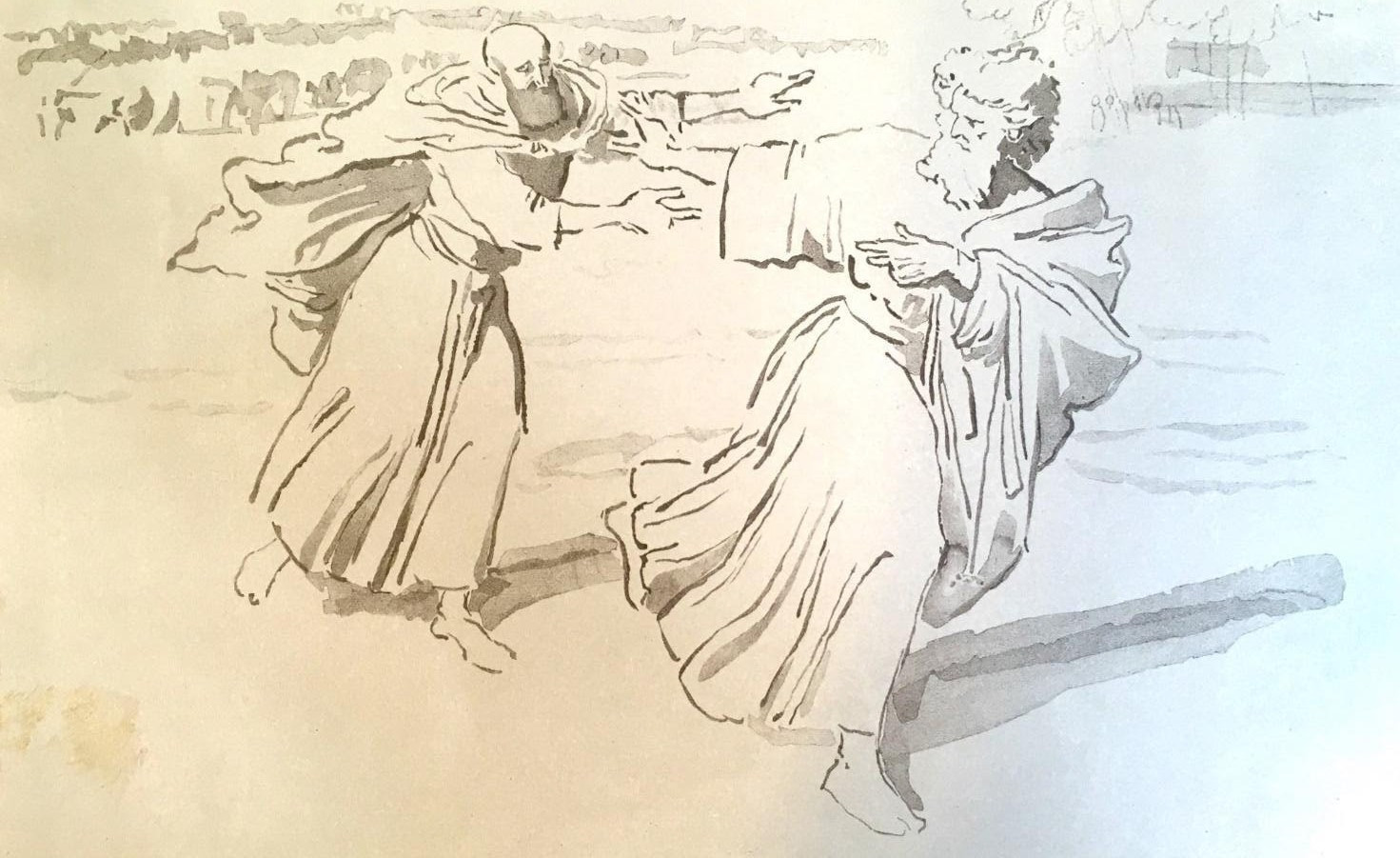

На эскизе Александра Иванова мы видим завершающий момент этой встречи. Пророк Илия убегает от уже избранного Елисея, своего ученика, а растерянный ученик пытается ухватиться за учителя. Елисей просит Илию разрешить ему попрощаться со своими родителями: «позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою. Он сказал ему: пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе?» (3 Цар.19:20). В Евангелии от Матфея мы находим похожие слова, которые Иисус скажет юноше, но уже не отпустит его проститься: «Другой же из учеников Его сказал Ему: Господи! Позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему: иди за Мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов» (Мф.8:21-22).

Бегство пророков – это не просто бег, это борьба, соревнование, которое неизбежно между учителем и учеником. Александр Иванов придает этой сцене яркую динамику через диагональное построение композиции. Создается ощущение, что Илия пробегает мимо нас, а Елисей вот-вот коснется его края одежды. Стремительный вид Илии, его развевающиеся волосы, отстраняющий жест ̶ всё складывается в образ, превосходящий по силе Елисея. Ученик не может быть больше своего учителя. И по сравнению с уверенным порывом Илии, фигура Елисея ослабевает, она не такая устойчивая из-за неловкой поступи. Елисей еще не «порвал» со своим прошлым. Он цепляется за земное, ему необходимо прощание с родными. И только после этого отречения от мира он сможет выйти на пророческий путь.

История создания

В последнее десятилетие своей жизни (1849-1858 гг.) Александр Иванов трудился над большой серией рисунков и акварелей, получивших название «Библейские эскизы».

Художник мечтал поучаствовать в росписях Храма Христа Спасителя, но заказ был отдан К. Брюллову, что побудило Александра Иванова придумать свой проект, посвященный религиозным сюжетам Ветхого и Нового Заветов.

Александр Иванов хотел расписать фресками некое здание, которое должно было быть чем-то средним между «храмом искусства» - прообразом музея, и «храмом философии», подобным тем, что были в античности. Проект подобного «Храма человечества» был утопией. Эскизами к этим неосуществленным фрескам стало несколько сотен акварелей. Задуманный библейский цикл был призван «увенчать все усилия ученых и антиквариев», представив библейский мир в той интерпретации, которая предлагала новейшая литературная ученость.

Художник ищет через свои эскизы форму воспроизведения библейской реальности. Предметом пристального изучения для него становится восточное искусство, в котором Иванов видит фундамент для возникновения христианства. По тонкому замечанию одного из исследователей, «древневосточные элементы введены органически в стиль эскизов, воздействуя на него так же, как воздействовали они в свое время на эллинизм при сложении византийского искусства».

Библейские эскизы Александра Иванова, плод его многолетних размышлений над Ветхим Заветом и Евангелием, были оценены такими критиками, как А. И. Бенуа и В. В. Стасов, как вершина его творчества, превышающими по мастерству полотно «Явление Христа народу».

Сергей Иванов, брат художника, писал: «Эти композиции делались моим братом в продолжении 8-ми лет, т. е. с 1849 до начала 1858 года, времени поездки моего брата в Петербург и его кончины. Что это так, тому довольно доказательств: первым и главным, конечно, служит сам рисунок, освободившийся от всякой манерности и делавшийся легким и покорным выражением мысли». Под манерностью Сергей понимал отход от подражания итальянским мастерам, на которой настаивал русский академизм. Теперь у Александра Иванова был свой собственный стиль. Он обрел свободу от академической рутины, что отразилось в самых простых, ничем не стесняемых поворотах и положениях героев. Пейзаж перестал быть калькой с итальянских местностей – римских, тосканских, он приблизился к действительно европейскому пейзажу, который мастер изучал по снимкам европейских путешественников, чаще всего, англичан. Все библейские изображения носят на себе отпечаток не только Востока вообще, но и Палестины в особенности и живо переносят в местности Ветхого Завета и Евангелия.

Александр Иванов жил библейскими рисунками. Их воплощение было одной из главных целей его жизни, поэтому все, что хоть как-то помогало ему на этом пути было ему безмерно важно, дорого и интересно.

Эскизы Иванова воспроизводят готовность древнего мира к преображению и предрасположенность живущих в нём людей к переживанию чуда.

Отношение автора к вере

Большинство произведений автора написаны на библейские сюжеты. Помимо полномасштабных картин, как «Явление Христа Марии Магдалине после воскресения» или «Явление Христа народу», художник трудился над большой серией рисунков и акварелей, получивших название «Библейские эскизы». Религиозно-историческая тематика – основная в творчестве Александра Иванова.

На мировоззрение художника, несомненно, повлияла немецкая философия, прежде всего, шеллингианство с его идеей пророческого предназначения художника в этом мире.

Затем для Александра Иванова стала открытием книга «Жизнь Иисуса» пера историка религии Д. Штрауса. Благодаря ей Иванов погружается с упоением в библейскую археологию и источниковедение, зарисовывая христианские памятники Италии. Увлечение историей религии повлекло за собой почти научное изучение священных текстов, следствием которого явилось создание знаменитых библейских эскизов и обращение к образу Мессии.

Исследователи творчества Иванова, как, например, Д.В.Сарабьянов, справедливо называют его принцип «принципом этического романтизма», в котором главный акцент перенесен с эстетического начала на нравственное.

Писатель и друг художника Н. В. Гоголь в книге «Выбранные места из переписки с друзьями» так определил Александра Иванова в период его работы над полотном «Явление Христа народу»: «умер для всего в мире» и «ведет жизнь истинно монашескую, корпя день и ночь над своей работой и молясь ежеминутно». По выражению И. С. Тургенева, художник «молится ежеминутно» и «знает Библию от слова до слова».

Тем не менее, связи Александра Иванова с А. И. Герценом и Н. Г. Чернышевским породили толки о религиозной разочарованности художника к концу жизни. Здесь следует обратить внимание на исторические реалии 1850-х годов. Религиозное свободомыслие не приветствовалось, государственная цензура носила как светский, так и церковный характер. «Ослабление веры», на которое сетовал художник, не помешало ему создать большую серию библейских эскизов. Подобный парадокс биографии художника свидетельствует скорее о сложности и многогранности его религиозного чувства, о неослабевающем интересе на протяжении всей его жизни к фигуре Христа.

Всю жизнь Иванова наполняла и вела идея изобразить Христа, Его жизнь и учение, влияние на народные массы и распространение проповеди. Многое из задуманного художник выполнил блестяще. В «Эскизах» Иванов нарисовал с великим талантом и совершенством немало сцен из жизни Христа и учеников, но все, что тут есть значительного и великого, коснулось только исторической и бытовой стороны событий, сами же герои выполнены ровно, спокойно, без всплесков экспрессии и чувства. Какую противоположность этому представляют иллюстрации Иванова к Ветхому Завету: живые, эмоциональные, с историческими реалиями, вдохновленными тщательным изучением библейской истории и археологии.

Биография

Александр Иванов (1806-1858) родился в семье художника, профессора живописи Императорской Академии Художеств, Андрея Ивановича Иванова. С детства воспитывавшийся в атмосфере творческого поиска и диалога, Александр в одиннадцать лет поступил «посторонним» учеником в Императорскую Академию художеств. Учился в академии при поддержке Общества поощрения художников и под руководством своего отца.

За успехи в рисовании получил две серебряные медали и был награждён в 1824 году малой золотой медалью за картину «Приам испрашивает у Ахиллеса тело Гектора». В 1827 году получил большую золотую медаль и звание художника XIV класса за картину «Иосиф, толкующий сны заключенным с ним в темнице виночерпию и хлебодару».

Общество поощрения художников решило послать Александра Иванова за свой счет за границу, для дальнейшего усовершенствования, с требованием, чтобы он написал ещё одну картину на тему «Беллерофонт отправляется в поход против Химеры». Выполнив это требование, Иванов в 1830 году отправился в Европу, и через Германию, с остановкой на некоторое время в Дрездене, прибыл в Рим. В это время Рим был местом средоточия русской интеллигенции.

В Италии первые работы Иванова состояли в копировании «Сотворения человека» Микеланджело в Сикстинской капелле и в написании эскизов на разные библейские сюжеты. Усердно изучая Священное Писание, в особенности Новый Завет, Иванов всё более увлекался мыслью изобразить на большом полотне первое явление Мессии народу, но прежде чем приступить к этой трудной задаче, хотел испробовать свои силы над менее масштабным произведением. С этой целью он в 1834—1835 годах написал «Явление воскресшего Христа Марии Магдалине».

Картина имела большой успех как в Риме, так и в Санкт-Петербурге, где в 1836 году художник удостоился за неё звания академика.

Ободренный успехом, Иванов принялся за «Явление Христа народу». Работа затянулась на двадцать лет (1836—1857), и только в 1858 году Иванов решился отправиться с картиной в Санкт-Петербург. Выставка самой картины и всех относящихся к ней эскизов и этюдов была организована в одном из залов Академии Художеств и произвела сильное впечатление на общественность.

В хлопотах о дальнейшей участи своей картины Иванов (и так не отличавшийся крепким здоровьем) окончательно истощил свой организм, поэтому малейших холерических припадков в соединении с легкой простудой было достаточно для того, чтобы покинуть земной мир. Он умер после кратковременной болезни 3 июля 1858 г. и, при большом стечении народа, похоронен был на кладбище Воскресенского Новодевичьего монастыря (впоследствии перезахоронен на Тихвинское кладбище Александро-Невской лавры).

Несомненно, Иванов был центральной фигурой в живописи середины XIX в. Путь его никогда не был легким, за ним не летела крылатая слава, как за Карлом Брюлловым. Он не искал ни богатства, ни светских развлечений. Его живопись предполагает неторопливую созерцательность. Чтобы прийти к Иванову, нужно освободиться от суеты, настроиться на тишину внимательного погружения в мысли художника и создаваемые им образы. Иванов, может быть, один из самых глубоких русских художников, сумевший выработать целостное философское мировоззрение.

Автор текста: Надежда Анатольевна Завальная