Голова пророка - Врубель Михаил Александрович

Ошибка в тексте ?

Выделите ее мышкой и нажмите

Описание произведения.

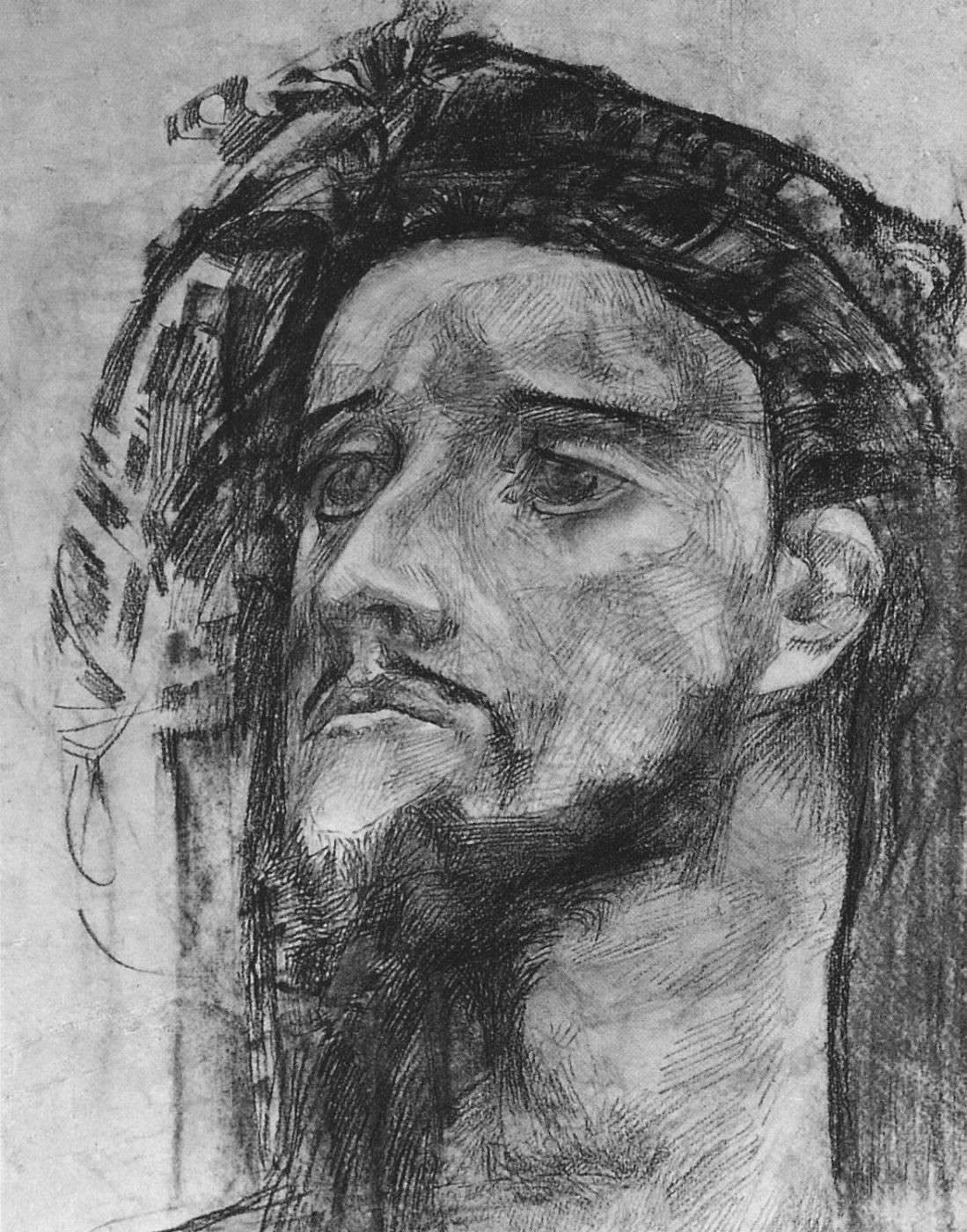

«Голова пророка» - одна из множества работ, посвященных ключевой теме творчества М. Врубеля. Пристально вглядываясь в лик ветхозаветного пророка, Врубель как бы рассуждает над миссией творца в целом. Если тебе было открыто нечто большее, будет ли тебе место в этом мире? Или ты обречен на вечное одиночество, непонимание и подчинение собственному гению?

Благодаря выполнению картины карандашом, в работе явно преобладают темно – серые оттенки. А проявляющиеся ярко белые отблески выявляются благодаря также использованной акварели. Голова врубелевского пророка изображена вполоборота. Четко выражаются на холсте длинные и изящные линии шеи. Лицо покрывает борода и небольшие усы, к плечам спускаются длинные волосы. Но больше всего внимание приковывает печальный взгляд пророка. Врубелю удалось передать невыразимую глубину страдания и глубокое понимание сути вещей. (Иез.18:23 Иез.18:24).Сущность образа пророка двойственна. На одной чаше весов вся величественность человеческого духа. А на другой же чаше безграничная тоска и одиночество. Невольно вспоминаются строчки Лермонтова: “Как он угрюм, и худ, и бледен! Как презирают всего его”. (Мк.13:13; Ин.15:16; Ин.15:17; Ин.15:18; Ин.15:19; Лк.6:22).

История создания.

Самой последней темой творчества М. Врубеля стал образ «пророка», начавшийся с иллюстраций к известному стихотворению Пушкина еще в 1899 году. Пророк стал лебединой песней мастера, он работал над ним до конца жизни. Данная тема была посвящена трагической миссии творца.

Выразительно экспрессивный рисунок «Головы пророка» создавался в период тяжелой душевной и психической болезни художника. Последнюю вариацию этой темы Врубель назвал «Видение Иезекииля». Работа создавалась в клинике, где Врубеля томило чувство страшной вины всей жизни, которую надо искупить. Если раньше он говорил, что Демон — это «мятущийся человеческий дух», то теперь он считал его злом, «исказившим» его картины. Именно поэтому художник вновь берется за написание святых, как будто в момент особенного нервного напряжения произошел возврат к Богу. Свои душевные страдания Врубель излил в скорбной «Голове пророка». Если присмотреться, то очевидно сходство художника с персонажем его картины, обреченного на одиночество, перенесшего так много душевных мук.

Отношение автора к вере.

«Искусство — вот наша религия», — как-то заметил Михаил Александрович Врубель. Пожалуй, в той фразе заключается духовная трагедия самого живописца, отдавшего всего себя служению творчеству, потеряв на определенном этапе связь с самим Творцом.

Талант Врубеля проявил себя довольно рано, еще в детстве Михаил чувствовал, что имеет живописный дар, который способен выразить то, что находится за гранью видимого. Сталкиваясь с реалиями мира, будучи не в силах вынести грязь, жестокость и несовершенство, а также желая укрыться от пугающей действительности, художник тянулся к тому, что трогает и волнует душу. Однако все больше уходил в древность, сказку, мистику.

Несмотря на то, что художник писал иконы, расписывал соборы, храм для него был, прежде всего, храмом искусства. Его влекло не религиозное чувство, а масштабность и монументальность церквей. Нередко художник сам сокрушался о том, что не испытывает того светлого религиозного чувства искренне верующего человека, какое могло бы осветить его надломленную сомнениями душу. С одной стороны, Врубель стремился к познанию истины, с другой – все никак не мог к ней приблизиться.

Биография.

Михаил Врубель родился 17 марта 1856 г. в Омске, в семье военного юриста. Рисовать начал примерно в пятилетнем возрасте и время от времени брал уроки живописи. По желанию отца окончил юридический факультет Петербургского университета.

Осенью 1880 г. был принят в Академию художеств. В 1884 г. Врубель уехал в Киев — для участия в реставрации Кирилловской церкви XII в. и росписи Владимирского собора. В Киеве написаны картины «Девочка на фоне персидского ковра» и «Восточная сказка» (обе 1886 г.). Особое место принадлежит иконостасу Кирилловской церкви. Для создания икон Врубель побывал в Венеции и копировал там фрески.

В Киеве произошло первое обращение художника к теме Демона, образ которого стал ключевым в творческом мировоззрении Врубеля. Сделанные им эскизы росписи Владимирского собора «Надгробный плач», «Ангел с кадилом и свечой» показались комиссии неканоническими, и в работе Врубелю было отказано.

В 1889 г. художник приехал в Москву; здесь он познакомился со знаменитым меценатом С. И. Мамонтовым, в доме которого жил и работал над «Демоном (сидящим)» (1890 г.), иллюстрациями к юбилейному изданию произведений М. Ю. Лермонтова (1891 г.).

Поначалу картины Врубеля враждебно восприняли даже образованные люди — настолько его искусство с острыми экспрессивными формами, отражающими трагизм авторского мироощущения и болезненный внутренний надлом, нарушало привычные нормы живописи. Непонимание его творчества сопровождало художника всю жизнь.

Многие наиболее яркие впечатления Врубель черпал в музыке, под влиянием которой родилось немало его работ, в том числе майоликовые скульптуры на темы опер «Снегурочка» и «Садко», панно «Богатырь», «Царевна Лебедь». Символическими являются полотна «Сирень», «Пан», «К ночи», а также «Демон поверженный» (1902 г.).

С 1902 г. начались долгие годы душевной болезни. В редкие просветы художник писал портреты, графические натюрморты, создал одну из лучших своих работ — пастель «Жемчужина» (1904 г.). Неоконченным остался портрет поэта В. Я. Брюсова (1906 г.) — во время работы над ним Врубель ослеп. Последние годы жизни он провел на попечении жены и старшей сестры. Врубель почти постоянно был погружен в собственные галлюцинации. Он умер 14 апреля 1910 года, так и не узнав, что ему присудили звание академика.

Автор текста: Миненко Евгения Владимировна.