«Сон Святого Иосифа» - Жорж де Латур

Ошибка в тексте ?

Выделите ее мышкой и нажмите

Описание произведения

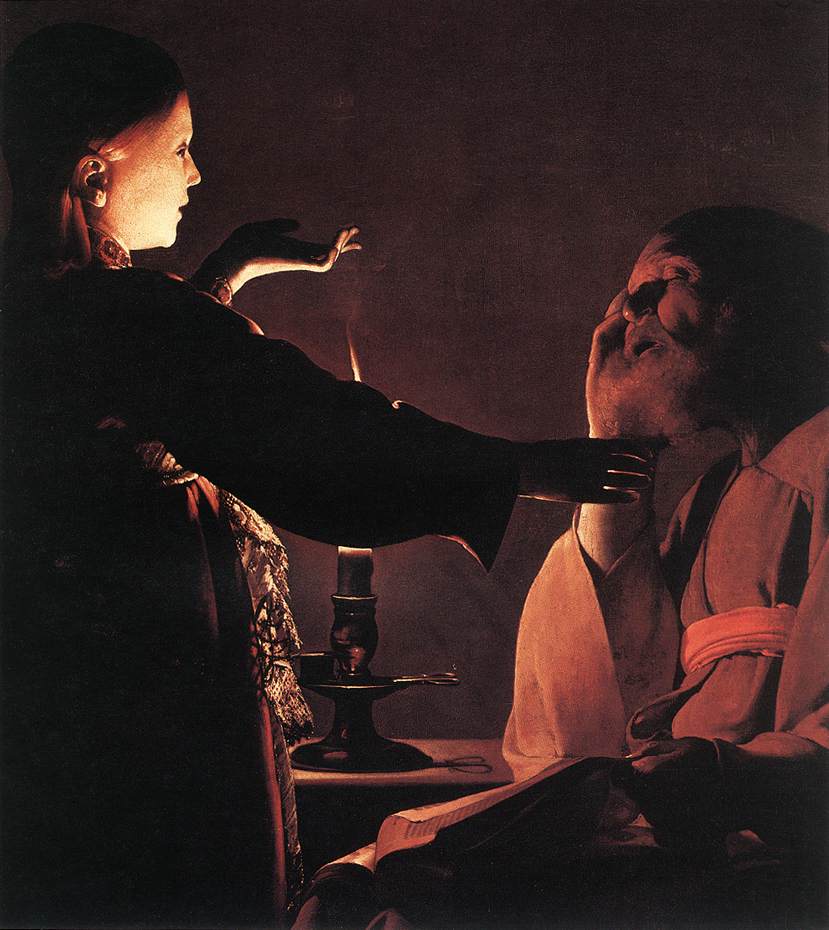

Представленная на картине сцена иллюстрирует посещение Ангелом Святого Иосифа, земного родителя Иисуса Христа. Как и большинство других работ Жоржа де Латура, это произведение максимально лаконично и написано с применением техники тенебризма, которую столь любил мастер. Иосиф Обручник запечатлён уснувшим полусидя. Он опирается на согнутую руку и погружён в глубокий сон. На его коленях лежит раскрытое Священное Писание, которое читал Иосиф.

Явившийся Ангел слегка касается праведника, чтобы передать важное послание от Бога, при этом не желая потревожить его сон. Фигура Иосифа погружена в ночную тьму, а ангельский лик освещает единственный источник света на картине – горящая свеча. Этот эффект придаёт действию на полотне ещё больше сакральности и таинственности.

История создания

Сон Святого Иосифа – это картина, написанная маслом на холсте между 1628 и 1645 годами французским художником эпохи барокко Жоржем де Латуром, которая сейчас находится в коллекции Музея искусств де Нант. Согласно Новому Завету, Святого Иосифа фактически посещали четыре раза с различными посланиями, и в данном случае неясно, какой визит изображается. Скорее всего, это второй визит, когда Иосифу советуют покинуть Вифлеем и искать убежища для Святого Семейства в Египте. Сны Иосифа нередко изображали в искусстве, хотя они никогда не были одними из самых распространенных евангельских сюжетов. Порой неясно, какой именно сон был представлен, но чаще всего художники обращались ко второму визиту Ангела, когда он сообщил Иосифу о необходимости бежать в землю египетскую.

Жорж де Латур трактовал святого Иосифа в соответствии с религиозными представлениями своей эпохи, прославлявшими его терпение, смирение и покорность перед лицом Божественного Провидения. Существует также версия, что его полотно посвящено не второму, а первому сну. Ангел явился к Иосифу, чтобы развеять его сомнения в девственности Марии и обратить печаль праведника в радость, открыв ему таинство Воплощения.

Отношение автора к вере

Будущий известный художник рос и воспитывался в традиционной католической семье. Не сохранилось достоверных сведений о духовном аспекте его жизни, как, впрочем, и о многих остальных тоже. Однако творчество де Латура насквозь пронизано евангельским светом. С помощью сюжетов, представленных на картинах, мастер раскрывал темы любви, милосердия, сострадания, а также вечности человеческой души. Используемый им контраст света и тени, особенно в ночных сценах, символично отражает противостояние божественного и земного, греховного бытия. Сдержанные внешне и одновременно глубокие по содержанию произведения Жоржа де Латура красноречиво свидетельствуют об интересе художника к религии и о поиске им смысла человеческого существования посредством искусства.

Биография

Жорж де Латур – великий художник эпохи барокко из Лотарингии, заново открытый в ХХ веке. Жорж де Латур появился на свет в 1593 году в Вик-сюр-Сей – небольшом лотарингском городке. Будущий художник был вторым по старшинству из семерых детей Жака де Латура. Нет данных о том, где он проходил обучение. Помимо нескольких документов, содержащих сведения о его женитьбе в 1621 году, назначении официальным художником Люневиля в 1644 году и главным живописцем короля в 1646 году, нет никакой информации о жизни мастера. Предположительно он путешествовал по Италии в поисках вдохновения. Но также известно, что де Латур жил со своей женой в тихом городке Люневиль во Франции, постепенно завоевывая репутацию художника, изображающего необычайные религиозные сцены.

Дневные сцены де Латура поражают зрителя магической светопередачей, в котором белизна бросает свой свет на очертания всех объектов. А ночные картины, погруженные в темноту, освещаются свечами или факелами, отблески которых придают сияние изображенным объектам. Таким образом, изображение света стало самой подписью живописных произведений де Латура. После смерти художника в 1652 году его творчество оставалось забытым в течение почти трёх веков после его смерти. Художник был заново открыт после парижской выставки «Живописцы реальности» (1934–1935 годы), где было представлено 12 его картин.

Автор текста: Татьяна Абрамова.