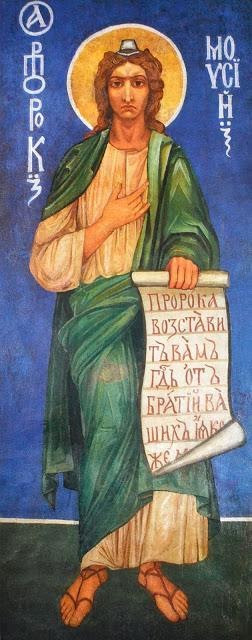

Пророк Моисей - Врубель Михаил Александрович

Ошибка в тексте ?

Выделите ее мышкой и нажмите

Описание произведения.

«Пророк Моисей» - фреска, созданная Михаилом Врубелем для Кирилловской церкви в Киеве. Пророк изображен безотносительно определённого библейского сюжета – его статная фигура грозно возвышается над смотрящим. Правую руку Моисей возносит в жесте молитвы, в левой держит свиток. Яркий синий фон контрастирует с благородным хитоном зеленого цвета, в который облачен Моисей. Врубель сам решил изобразить пророка не микеланджеловским бородатым мужем, а безбородым молодым человеком, на том основании, что пророчествовать он начал в молодые годы. Трагический абрис губ на смуглом лице молодого пророка, его огромные глаза - все это невольно приковывают внимание. В этом образе чувствуется некий огненный дух. Исследователь биографии и творчества Врубеля В.М. Зуммер отмечал: «…если можно сравнивать Моисея и Демона, то нужно указывать, что своего демона Врубель впервые увидел во вдохновенном пророческом лице юноши Моисея с нередицкой фрески».

История создания.

Искусствоведу Адриану Прахову было поручено восстановить фрески XII века, и для этого ему понадобился художник, чей талант позволит вдохнуть жизнь в древнерусскую роспись фресок и воссоздать их первоначальный смысл. Для этого Адриан Прахов отправляется в Петербург - к своему другу и преподавателю Академии искусств с просьбой найти такого художника. Именно тогда произошла встреча между Праховым и тогда еще никому не известным молодым художником Михаилом Врубелем, который в итоге был приглашен для работы в Киев.

Врубель, вдохновляясь памятниками прошлого, творил во многом по-своему, и нередко творил как равный великим мастерам прошлого. Художник не придерживался официального церковного канона, и именно поэтому его Моисей своей одухотворенностью, даже самим типом лица с огромными глазами оказался созвучен подобным образам из подлинных произведений византийского искусства. В религиозной композиции Врубеля, как бы возвращается подлинная внутренняя сущность древних прототипов: большое человеческое содержание, эмоциональная выразительность. Если сопоставить изображения Моисея Врубеля с фрагментом древней фрески, найденным в Киеве при раскопках на месте Десятинной церкви Х века, то при этом обнаруживается их внутренняя, духовная близость. Моисей Врубеля не столько отрешенный библейский пророк, сколько человек, полный почти мучительного огня. Именно этим он вызывает ассоциации с фигурой Демона, которая была для Врубеля не образом духа зла, а образом сократовским – душою живою, огненной, страдающей.

Отношение автора к вере.

«Искусство — вот наша религия», — как-то заметил Михаил Александрович Врубель. Пожалуй, в той фразе заключается духовная трагедия самого живописца, отдавшего всего себя служению творчеству, потеряв на определенном этапе связь с самим Творцом.

Талант Врубеля проявил себя довольно рано, еще в детстве Михаил чувствовал, что имеет живописный дар, который способен выразить то, что находится за гранью видимого. Сталкиваясь с реалиями мира, будучи не в силах вынести грязь, жестокость и несовершенство, а также желая укрыться от пугающей действительности, художник тянулся к тому, что трогает и волнует душу. Однако все больше уходил в древность, сказку, мистику.

Несмотря на то, что художник писал иконы, расписывал соборы, храм для него был, прежде всего, храмом искусства. Его влекло не религиозное чувство, а масштабность и монументальность церквей. Нередко художник сам сокрушался о том, что не испытывает того светлого религиозного чувства искренне верующего человека, какое могло бы осветить его надломленную сомнениями душу. С одной стороны, Врубель стремился к познанию истины, с другой - никак не мог к ней приблизиться, словно те мистические темы, которые завладели его сознанием, не давали мастеру встать на путь осознания христианского пути. В дальнейшем осмысление образа темных сил переросло в страшную зависимость и душевную болезнь, излечить которую до конца художник так и не смог.

Биография.

Михаил Врубель родился 17 марта 1856 г. в Омске, в семье военного юриста. Рисовать начал примерно в пятилетнем возрасте и время от времени брал уроки живописи. По желанию отца окончил юридический факультет Петербургского университета.

Осенью 1880 г. был принят в Академию художеств. В 1884 г. Врубель уехал в Киев — для участия в реставрации Кирилловской церкви XII в. и росписи Владимирского собора. В Киеве написаны картины «Девочка на фоне персидского ковра» и «Восточная сказка» (обе 1886 г.). Особое место принадлежит иконостасу Кирилловской церкви. Для создания икон Врубель побывал в Венеции и копировал там фрески.

В Киеве произошло первое обращение художника к теме Демона, образ которого стал ключевым в творческом мировоззрении Врубеля. Сделанные им эскизы росписи Владимирского собора «Надгробный плач», «Ангел с кадилом и свечой» показались комиссии неканоническими, и в работе Врубелю было отказано.

В 1889 г. художник приехал в Москву; здесь он познакомился со знаменитым меценатом С. И. Мамонтовым, в доме которого жил и работал над «Демоном (сидящим)» (1890 г.), иллюстрациями к юбилейному изданию произведений М. Ю. Лермонтова (1891 г.).

Поначалу картины Врубеля враждебно восприняли даже образованные люди — настолько его искусство с острыми экспрессивными формами, отражающими трагизм авторского мироощущения и болезненный внутренний надлом, нарушало привычные нормы живописи. Непонимание его творчества сопровождало художника всю жизнь.

Многие наиболее яркие впечатления Врубель черпал в музыке, под влиянием которой родилось немало его работ, в том числе майоликовые скульптуры на темы опер «Снегурочка» и «Садко», панно «Богатырь», «Царевна Лебедь». Символическими являются полотна «Сирень», «Пан», «К ночи», а также «Демон поверженный» (1902 г.).

С 1902 г. начались долгие годы душевной болезни. В редкие просветы художник писал портреты, графические натюрморты, создал одну из лучших своих работ — пастель «Жемчужина» (1904 г.). Неоконченным остался портрет поэта В. Я. Брюсова (1906 г.) — во время работы над ним Врубель ослеп. Последние годы жизни он провел на попечении жены и старшей сестры. Врубель почти постоянно был погружен в собственные галлюцинации. Он умер 14 апреля 1910 года, так и не узнав, что ему присудили звание академика.

Составитель текста: Миненко Евгения Владимировна.