«Ода, выбранная из Иова» - Ломоносов Михаил Васильевич

Ошибка в тексте ?

Выделите ее мышкой и нажмите

Описание произведения.

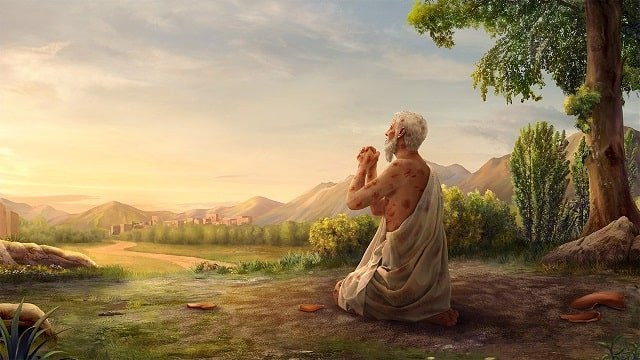

Для своего поэтического переложения библейской книги Иова М.В.Ломоносов избрал четыре ее главы, с 38 по 41. Исходный текст Священного Писания повествует об истории испытания Богом древнего праведника Иова. Книга состоит из пяти смысловых частей: разговора Бога и сатаны, описания смерти детей, разорения и болезни Иова, скорбной речи Иова, обращенной к Господу и обличающие монологи друзей праведника, обращение к Иову Самого Господа и, в заключение, покаяние Иова и восстановление всех земных благ, потерянных им.

В оде Ломоносова в поэтической форме изложена лишь четвертая часть ветхозаветной книги, речь Бога. В ответ на скорбный ропот праведника, Господь разворачивает перед ним картину сотворения мира:

Где был ты, как я в стройном чине

Прекрасный сей устроил свет;

Когда я твердь земли поставил

И сонм небесных сил прославил

Величество и власть мою?

Яви премудрость ты свою!

Смысловая структура речи Господа повторяет последовательность сотворения мира, как оно изложено в библейской книге Бытия. Сначала Господь, обращаясь к Иову, говорит о свете, о земле, о небесных светилах, о звездах. Затем о сотворенных Им морях и океане. В описании Своих благодеяний, как в библейском тексте, так и в версии Ломоносова, Господь не ограничивается творением. Вспоминает он в речи к Иову и домостроительство Спасения человека:

Отверзлись ли перед тобою

Всегдашнею покрыты мглою

Со страхом смертные врата?

Ты спер ли адовы уста?

Далее Ломоносов возвращается к темам книги Бытия, вспоминая творение птиц:

Твоей ли хитростью взлетает

Орел, на высоту паря,

По ветру крила простирает

И смотрит в реки и моря?

Среди сотворенных Богом животных, в книге Иова и в тексте оды Ломоносова, упомянуты дикие звери - бегемот и левиафан. Мощь этих творений Божиих особенно подчеркивают поэтические метафоры, взятые Ломоносовым из библейского текста: как веревки сплетены жилы и как медь ребра у бегемота. Левиафан же - морское животное, его сердце поэт, вслед за автором книги Иова, сравнивает с жерновом, а зубы с рядом серпов. Библейские образы бегемота и левиафана имеют двойное толкование в святоотеческих книгах. Об этом так писал святитель Иоанн Златоуст: «Один живет на суше, другой - в воде, в море. Не безызвестно нам, что многие разумеют в этих словах дьявола, понимая в иносказательном смысле. Однако, нужно наперед заботиться об истории, а когда можно принести пользу слушателю и иносказательным объяснением, не пренебрегать и им». Ломоносов в своей оде толкует образы бегемота и левиафана буквально, не упоминая об аллегорическом понимании их как образа сатаны.

Далее в своей речи, в поэтическом переложении Ломоносова, Бог вспоминает о сотворении человека из персти – праха земного. Восходя к самому началу, к появлению по воле Божией человека, Ломоносов подчеркивает - то, что говорит Бог Иову, относится к каждому, ко всему человечеству. Этим объясняется и отсутствие ответа праведника Богу в поэтическом тексте. В книге Иова, в 39 главе, монолог Господа прерывается покаянным воплем Иова: «Вот, я ничтожен; что я буду отвечать Тебе? Руку мою полагаю на уста мои». (Иов 39:34). У Ломоносова же вся ода представляет собой речь Господа. Иов, олицетворяя здесь все человечество, в конце слышит уже авторские слова, смысловое заключение поэта. Мораль, которой нет в библейской книге, но которая необходима творцу оды:

Сие, о смертный, рассуждая,

Представь зиждителеву власть,

Святую волю почитая,

Имей свою в терпеньи часть.

Он всё на пользу нашу строит,

Казнит кого или покоит.

В надежде тяготу сноси

И без роптания проси.

Таким образом, М.В.Ломоносов создает на основе библейского текста книги Иова оригинальное поэтическое произведение, посвященное теме ропота и побеждающих его вере и смирению перед величием и благим Промыслом Творца.

История создания.

Точных сведений о дате написания и причинах создания «Оды, выбранной из Иова» не сохранилось. При жизни Ломоносова произведение издавалось дважды, в 1751 и 1757 годах. Исследователи-литературоведы не раз обращались к анализу этого произведения. Так, Ю.М.Лотман писал, что это наиболее поэтического произведение Ломоносова, еще при жизни поэта стало не только популярным, но и хрестоматийным. В статье, посвященной этой оде, знаменитый советский литературовед считал, что отказ Ломоносова толковать образы Бегемота и Левиафана как указание на сатану, говорят о неверии поэта в темную силу. «В подчиненном естественным и математическим законам мире господствует сформулированный Ломоносовым тезис: «Omnia quae in natura sunt, sunt mathematice certa et determinata» (Всё, что есть в природе, математически точно и детерминированно). Идея мощи сатаны и даже самого его существования полностью исключалась, так же как исключались и случайность, хаотичность и все непредсказуемое». Тем не менее, темные силы в Оде Ломоносова все-таки присутствуют, вслед за библейским текстом он пишет об аде и победе Христа над смертью.

Интересен также анализ «Оды, выбранной из Иова» в контексте всех духовных од Ломоносова, составленный доктором филологических наук В.Л.Коровиным. Исследователь находит идейное сходство духовного цикла (переложения семи псалмов, оды из Иова и двух оригинальных текстов размышлений, утреннего и вечернего) с тематикой библейской книги Иова в целом. Страдания праведника среди грешников в псалмах, ответ на них Бога и признание человеком ограниченности своего знания и абсолютной мудрости и благости Творца. Это позволяет литературоведу считать книгу Иова «внутренним сюжетом» всего раздела духовных од в прижизненных изданиях поэзии Ломоносова, а «Оду, выбранную из Иова» - ключевым произведением этого раздела.

Отношение автора к вере.

О вере М.В.Ломоносова существует несколько взаимоисключающих точек зрения. Одни считают его ученым-атеистом, типичным представителем эпохи Просвещения, сохранившим лишь внешние атрибуты православного человека. Другие называют Ломоносова деистом, то есть все-таки верящим в Бога, но только как Творца, никак не вмешивающегося после творения в судьбы мира. Третьи же видят в Ломоносове глубоко верующего христианина, прекрасно знавшего Священное Писание, творения Святых Отцов и православное богослужение.

С детства Ломоносов рос в православной атмосфере. Его мать, Елена Ивановна Сивкова было дочерью псаломщика. Читать он учился по знаменитой тогда рифмованной Псалтыри Симеона Полоцкого. Вскоре он так хорошо читал, что стал лучшим чтецом в местной церкви. Любовь к чтению за богослужением осталась с ним и во время обучения в Славяно-Греко-Латинской Академии. Он нередко исполнял послушание пономаря Заиконоспасского монастыря, в котором располагалась Академия. Во время учебы он изучал святоотеческие творения свт. Василия Великого, прп. Иоанна Дамаскина и других отцов Церкви. В своих научных трудах Ломоносов нередко ссылается на святоотеческие труды.

Как ученый, он верит, что вся природа, все устройство Вселенной прославляет Творца. В предисловии к труду «О происхождении света» Ломоносов писал так: «Чем глубже до самых причин столь чудных дел проницает рассуждение, тем яснее показывается непостижимый всего бытия Строитель. Его всемогущества, величества и премудрости видимый сей мир есть первый, общий, неложный и неумолчный проповедник. Небеса поведают славу Божию».

Настоящей апологией христианской веры открывается его научный труд «Явление Венеры на Солнце». Там он пишет о том, что Создатель дал человечеству две книги. «В одной показал свое величество, в другой — свою волю. Первая — видимый сей мир, им созданный, чтобы человек, смотря на огромность, красоту и стройность его зданий, признал божественное всемогущество, по мере себе дарованного понятия. Вторая книга — Священное Писание. В ней показано создателево благоволение к нашему спасению». Эти слова не могли принадлежать ни атеисту, ни деисту. Их написал человек не только верующий в Бога Творца, но и во Христа Спасителя.

Духовные оды Ломоносова, его поэтическое переложение псалмов и избранных глав книги Иова, выдают человека, знающего Священное Писание и библейские толкования Святых Отцов. Кроме того, именно Ломоносов выступил автором эпитафий на раках с мощами св. князя Александра Невского и святителя Димитрия Ростовского.

Был в судьбе Михаила Васильевича Ломоносова и эпизод столкновения со Святейшим Синодом. Причиной конфликта стал запрет Синода на публикацию перевода книги деиста А.Поупа «Опыт о человеке», выполненного учеником Ломоносова Н.Поповским. Сам Ломоносов выступил в защиту публикации, вступив в спор с Синодом. Известный своим несдержанным нравом, Ломоносов вел себя в Синоде вовсе не кротко. А после еще и разразился едким сатирическим «Гимном о бороде». Синод требовал выдать Ломоносова для суда, но тут помогло заступничество Шувалова, конфликт разрешился. Однако этот конфликт никак не повлиял на веру Ломоносова и на его православное мировоззрение. Умер великий русский православный ученый во время совершения Таинства Соборования, после Причастия.

Биография.

Михаил - сын архангельского зажиточного рыбака Василия Федосеевича Ломоносова и его первой жены Елены. Мать его была грамотной. Именно она научила сына азам чтения и счета. Еще ребенком Михаил Ломоносов лишился матери. Первая мачеха любила пасынка, но и она вскоре умерла. Отец женился в третий раз, и новая жена стремилась выжить Михаила из дома. В 19 лет Михаил Ломоносов уходит из дома, добирается до Москвы и там, назвавшись дворянским сыном, поступает в Славяно-Греко-Латинскую Академию. Он садится за парту с 10-летними детьми, так как ему необходимо было выучить латынь. За пять лет, благодаря таланту и труду, освоил 12-летнюю программу Академии. И в 1736 году, от Университета Санкт-Петербургской Академии наук Ломоносов отправлен в Германию для изучения горного дела и металлургии. В Марбургском Университете русский студент слушает курсы ведущих ученых своего времени: механику у Христиана Вольфа и теоретическую химию у профессора Дуйзенга. В Германии он встретил свою супругу, Елизавету Цильх.

В 1741 году Михаил Васильевич Ломоносов возвращается на родину. Уже год спустя он – адъюнкт физики в Петербургской академии наук, а всего три года спустя – профессор химии. Научные интересы Ломоносова не ограничивались физикой и химией. Он основоположник науки о стекле, создатель первой научной лаборатории и рецепта изготовления мозаики, астроном, открывший атмосферу Венеры, художник-мозаичист, историк, поэт. По его проекту создан первый в России Университет, впоследствии названный в его честь.

Умер Михаил Васильевич Ломоносов в 54 года. Похоронен на кладбище Александро-Невской Лавры.

После смерти Ломоносова, канцлер Воронцов повелел установить на могиле ученого памятник. На обелиске высечена такая эпитафия:

«Родившемуся в Холмогорах в 1711 году

Бывшему Статскому советнику Санкт-Петербургской Академии наук

Профессору, Стокгольмской и Болонской (Академий) члену

Разумом и науками превосходному знатным украшением Отечеству послужившему

Красноречию, стихотворству и истории российской учителю

Мусии первому в России без руководства изобретателю

Преждевременною смертью от муз и Отечества на днях Святыя Пасхи 1765 году похищенному

Воздвиг сию гробницу граф М. Воронцов, славя Отечество с таковым гражданином и горестно соболезнуя его кончине».

Автор текста: Яфанова Марина Андреевна.

Ода, выбранная из Иова - Михаил Ломоносов

Главы 38, 39, 40 и 41

О ты, что в горести напрасно

На бога ропщешь, человек,

Внимай, коль в ревности ужасно

Он к Иову из тучи рек!

Сквозь дождь, сквозь вихрь, сквозь град блистая

И гласом громы прерывая,

Словами небо колебал

И так его на распрю звал:

Сбери свои все силы ныне,

Мужайся, стой и дай ответ.

Где был ты, как я в стройном чине

Прекрасный сей устроил свет; Когда я твердь земли поставил

И сонм небесных сил прославил

Величество и власть мою?

Яви премудрость ты свою!

Где был ты, как передо мною

Бесчисленны тьмы новых звезд, Моей возжженных вдруг рукою

В обширности безмерных мест, Мое величество вещали;

Когда от солнца воссияли

Повсюду новые лучи,

Когда взошла луна в ночи?

Кто море удержал брегами

И бездне положил предел,

И ей свирепыми волнами

Стремиться дале не велел?

Покрытую пучину мглою

Не я ли сильною рукою

Открыл и разогнал туман

И с суши сдвигнул Океан?

Возмог ли ты хотя однажды

Велеть ранее утру быть,

И нивы в день томящей жажды

Дождем прохладным напоить,

Пловцу способный ветр направить, Чтоб в пристани его поставить, И тяготу земли тряхнуть,

Дабы безбожных с ней сопхнуть?

Стремнинами путей ты разных

Прошел ли моря глубину?

И счел ли чуд многообразных

Стада, ходящие по дну?

Отверзлись ли перед тобою

Всегдашнею покрыты мглою

Со страхом смертные врата?

Ты спер ли адовы уста?

Стесняя вихрем облак мрачный, Ты солнце можешь ли закрыть, И воздух огустить прозрачный, И молнию в дожде родить,

И вдруг быстротекущим блеском

И гор сердца трясущим треском

Концы вселенной колебать

И смертным гнев свой возвещать?

Твоей ли хитростью взлетает

Орел, на высоту паря,

По ветру крила простирает

И смотрит в реки и моря?

От облак видит он высоких

В водах и в пропастях глубоких, Что в пищу я ему послал.

Толь быстро око ты ли дал?

Воззри в леса на бегемота,

Что мною сотворен с тобой;

Колючий терн его охота

Безвредно попирать ногой.

Как верьви сплетены в нем жилы.

Отведай ты своей с ним силы!

В нем ребра как литая медь;

Кто может рог его сотреть?

Ты можешь ли Левиафана

На уде вытянуть на брег?

В самой средине Океана

Он быстрый простирает бег;

Светящимися чешуями

Покрыт, как медными щитами,

Копье, и меч, и молот твой

Считает за тростник гнилой.

Как жернов сердце он имеет,

И зубы страшный ряд серпов;

Кто руку в них вложить посмеет?

Всегда к сраженью он готов;

На острых камнях возлегает

И твердость оных презирает.

Для крепости великих сил

Считает их за мягкой ил.

Когда ко брани устремится,

То море, как котел, кипит,

Как печь, гортань его дымится, В пучине след его горит;

Сверкают очи раздраженны,

Как угль, в горниле раскаленный, Всех сильных он страшит, гоня.

Кто может стать против меня?

Обширного громаду света

Когда устроить я хотел,

Просил ли твоего совета

Для множества толиких дел?

Как персть я взял в начале века, Дабы создати человека,

Зачем тогда ты не сказал,

Чтоб вид иной тебе я дал?

Сие, о смертный, рассуждая,

Представь зиждителеву власть, Святую волю почитая,

Имей свою в терпеньи часть.

Он всё на пользу нашу строит, Казнит кого или покоит.

В надежде тяготу сноси

И без роптания проси.