Иов и его друзья - Репин Илья Ефимович

Ошибка в тексте ?

Выделите ее мышкой и нажмите

Описание произведения.

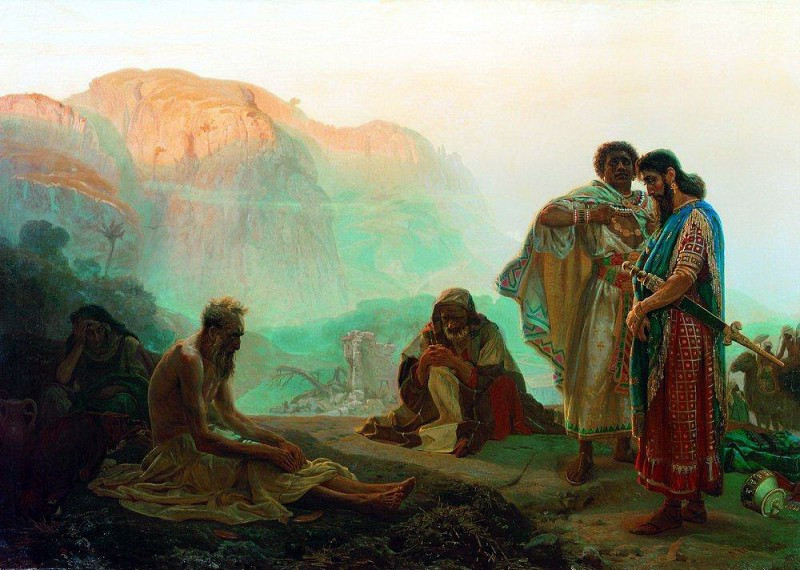

Сцена, запечатленная на полотне И.Е.Репина, является иллюстрацией библейского рассказа о праведном Иове Многострадальном. Мученик по имени Иов в одночасье потерял всех детей, всё нажитое имущество и сам стал больным и отверженным человеком. Проказа – страшная болезнь, которая приносит человеку не только физические страдания, но и делает его изгоем, т.к. опасаясь заразной неизлечимой болезни, общество изолирует таких людей за город. В главах с 4 по 27 Книги Иова рассказывается о том, что трое друзей Иова пришли за город, на гноище, где Иов, покрытый язвами, черепками очищает струпы от гноя на своем теле. К нему приходят, чтобы утешить, его друзья – Елифаз, Вилдад и Софар. Елифаз обращается к нему первым и убеждает смириться, говоря: «Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказания Вседержителя не отвергай, ибо Он причиняет раны и Сам обвязывает их, Он поражает, и Его же руки врачуют». (Иов. 5:17- 5:18). Иов же обличает на первый взгляд правдивые слова Елифаза, отвечая: «Вы увидели страшное и испугались... Научите меня, и я замолчу, укажите, в чем я погрешил». (Иов 6:21-6:24). Иов понимает, что призывая смириться, его друг боится поверить в то, что он страдает безнаказанно. Поверить в безвинные страдания – это значит поверить, то любого праведно живущего человека может постигнуть внезапно нечто подобное, и даже самого Елифаза, что очень пугает его.В первых главах Книги Иова Бог разрешает сатане испытать Иова, чтобы увериться, что и в страданиях Иов останется праведным - верным Богу. В разговоре Иова с друзьями открывается суть отношения к страданиям и в целом к жизни верующего человека, а также прообразуется будущая искупительная жертва Христа. Верность безвинного страдальца Богу не осталась без награды – все потерянное вернулось к нему с прибытком: «Иову вернулось здоровье, у него было снова семь сыновей и три дочери, а скота стало вдвое больше прежнего, и жил Иов ещё сто сорок лет в почете спокойно, благочестиво и счастливо».

На своем полотне Репин изобразил кульминацию событийной части книги Иова: друзья, «видя несчастие этого праведника, сидящего на гноище и покрытого язвами, разорвали одежды, много плакали и сидели в молчании, показывая этим, что ничто столь не соответствует вначале состоянию скорбящих, как совершенное молчание, потому что страдание было больше утешения посредством слова».

Композиция встречи Иова и друзей полностью отражена на полотне картины. Особенно поражает точное воплощение эмоций: уставшее и отрешенное лицо Иова, убитое горем, страдающее лицо его супруги, расположившейся справа от своего несчастного мужа, изумлённые и растерянные лица друзей. Здесь нет слёз, стенаний, но почти физически ощущается тяжёлая обстановка, крайнее одиночество, страх, разворачивающегося сюжета. С первого взгляда привлекает внимание цветовая палитра: дымчатая фактура фона, выполненная в изумрудном цвете, сквозь которую выступают могучие горы освещенные солнцем. Герои картины изображены контрастными цветами, тем не менее, идеально гармонирующими друг с другом.

История создания.

Создание Ильёй Ефимовичем Репиным работы «Иов и его друзья» происходило в период получения им звания свободного художника. В 1869 году за картину «Иов и его друзья» он получил малую золотую медаль, поскольку комиссию восхитило такое самобытное (при этом в рамках академических требований) воплощение знаменитого ветхозаветного сюжета. Ученики академии художеств должны были показать свое мастерство живописной техники, умение изображать различные детали антуража, исторические события и изображать человеческую фигуру. Репин же, вышел далеко за рамки этих требований, удивив на академической выставке всех присутствующих. Многие критики честно отметили, что молодой Репин превзошёл в этой работе многих признанных мастеров портретного и исторического жанров. Выставленное в 1869 году, полотно «Иов и его друзья» на академической выставке отмечалось только восторженными отзывами зрителей и комиссии. Знаменитый художественный критик того времени Владимир Стасов посвятил ей несколько замечательных рецензий. Кроме того, полученная за картину малая золотая медаль давала право Репину на поездку за границу в качестве пенсионера Академии Художеств.

Отношение автора к вере.

Илья Ефимович Репин воспитывался с детства в духе православной веры. В подготовленной к изданию в 1916 году книге воспоминаний, названной «Далекое близкое», художник пишет: «Маменька читает очень хорошо, ясно. И церковный язык так понятен, а непонятное слово сейчас же объясняет. Такой приятный голос у маменьки!» А далее он описывает те плоды, которые взращиваются заботой матери в душе сына: « Я задумал сделаться святым, я стал молиться Богу. За сарайчиком, где начинался наш огород, высокий тын отделял двор от улицы – уютное место, никто не видит. И здесь я подолгу молился, глядя в небо».

Впоследствии отношения с Церковью у Ильи Ефимовича складывались не просто. С одной стороны, в 1886-1888 гг., уже вне академической программы, появляется графический цикл «Евангельские сюжеты», выполненный карандашом на бумаге. Художник выбирает самые драматичные эпизоды: «Предательство в Гефсиманском саду», «Христос и Иуда», «Шествие на Голгофу», «Христос среди учеников после Воскресения». В 1898 г. Репин совершил паломничество в Иерусалим, о котором он вспоминал так: «Я почти ничего не писал там – некогда, хотелось больше видеть. Впрочем, написал образ в русскую церковь – голову Спасителя. Хотелось и свою лепту положить в Иерусалим». С другой стороны, он создает картины, которые впоследствии использовала Советская власть для антирелигиозной пропаганды - «Отказ от исповеди», «Крестный ход в Курской губернии». Несколько проясняет неоднозначность ситуации слова Репина в письме одному из своих корреспондентов: «Когда наша церковь отлучила Льва Толстого, я дал слово не переступать порога церкви, но когда чернь грабительски стала у власти и, расходившись, стала глумиться над всеми святынями народа, оскверняя церкви, я пошел в церковь. И теперь нахожу, что церковь есть великое знамя народа, и никто никогда не соберет так народ, как церковь».

В последние годы Репин вел уединённый образ жизни, но сохранились воспоминания одного из гостей, посетивших его в «Пенатах»: «В начале мая 1929 года художник показывал дорогие ему предметы и картины. Несколько раз он указывал из окна на холм, где будет его могила, показал два завешенных покрывалом огромных полотна. Когда покрывало было снято, мы увидели краски, радость, движение. Это была последняя великая работа Репина: танцующие казаки. В картину мастер вложил глубокую грусть по родным местам, по Украине, по своей родине и ее народу. За другим покрывалом была «Голгофа» …».

Биография.

Родился Илья Ефимович Репин 5 августа 1844 г. в Чугуеве Харьковской области, в семье военного поселенца.

Первые навыки в живописи были им получены в школе военных топографов. В 1863 г. учился в рисовальной школе Общества поощрения художеств в Петербурге, в 1864—1871 гг. — в Академии художеств.

Одной из первых была написана картина «Бурлаки на Волге» (1870—1873 гг.), которая сразу принесла ему известность. В 1873—1876 гг. на средства Академии он продолжал оттачивать свой талант в Италии и во Франции. На Родину он возвращается ранее окончания периода пребывания за границей. Вернувшись в Россию, он сначала поселился в родном Чугуеве, затем в Москве, а в 1882 г. переехал в Петербург.

В 1878 г. Репин примкнул к группе передвижников. Основная тема его творчества в эти годы связана с жизнью российской деревни («Проводы новобранца», 1879 г.; «Крестный ход в Курской губернии», 1880—1883 гг.).

Позднее он обращается к теме революционной борьбы («Отказ от исповеди», 1879—1885 гг.; «Арест пропагандиста», 1880—1892 гг.; «Не ждали», 1884— 1888 гг.). Тогда же Репин проявляет себя как блестящий портретист: им написаны портреты В. В. Стасова (1873 г.), М. П. Мусоргского, Н. И. Пирогова (оба 1881 г.), Л. Н. Толстого (1887 г.). Кроме того, он создаёт свои лучшие исторические полотна: «Царевна Софья» (1879 г.), «Иван Грозный и сын его Иван» (1885 г.), «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (1878—1891 гг.).

В 90-х гг. Репин временно порвал с передвижниками, но к концу XIX в. вернулся на прежние позиции. В 1893 г. он был избран действительным членом Академии художеств, в 1894—1907 гг. преподавал там, а в 1898—1899 г. занимал должность ректора. Среди его учеников — известные живописцы И. Э. Грабарь и Б. М. Кустодиев.

С 1899 г. Илья Ефимович жил в своём имении «Пенаты» в Куоккале, вследствие чего в 1917г. оказался за рубежом — в Финляндии. Несмотря на приглашения вернуться на Родину, Репин, не одобрявший политики советской власти, так и не вернулся в СССР, передав при этом свои картины в дар России (большинство из них хранятся в Третьяковской галерее). Умер 29 сентября 1930 г. в Куоккале (ныне Репино Ленинградской области).

Автор текста: Наталья Григорьева.