Икона «Илья Пророк» - Новгородская иконописная школа

Ошибка в тексте ?

Выделите ее мышкой и нажмите

Описание иконы.

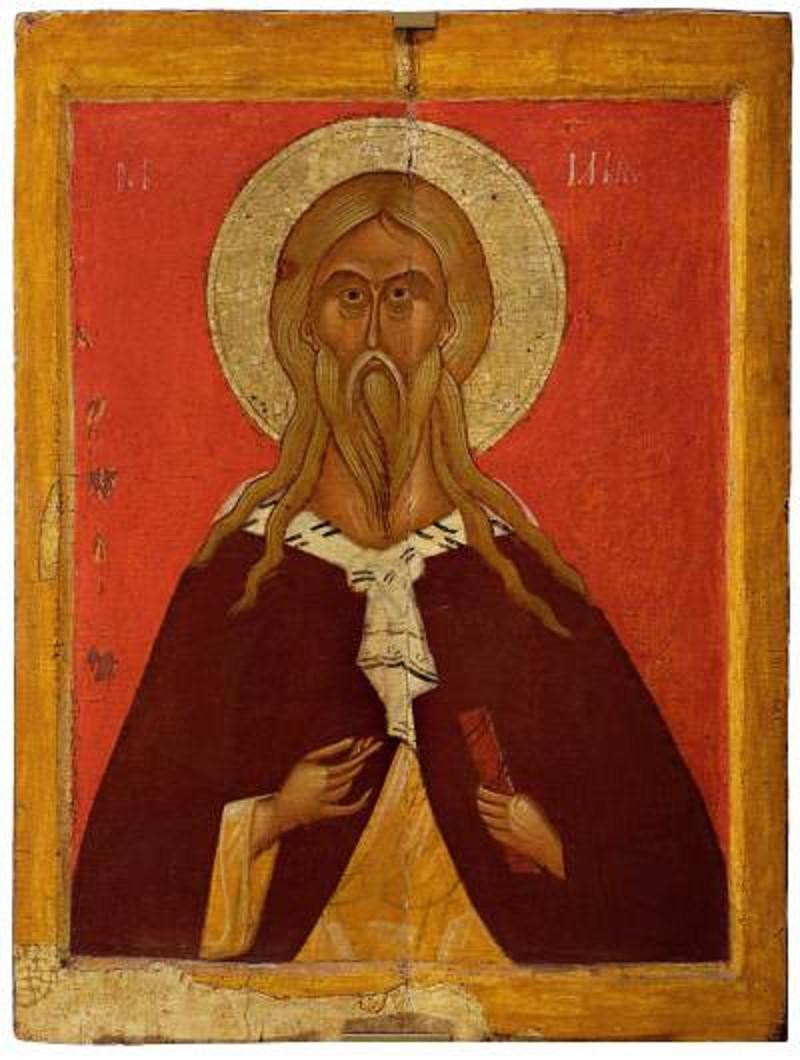

Икона «Илья Пророк» в собрание Третьяковской Галереи поступила из Музея иконописи и живописи им. И.С.Остроухова в 1929 году. По мнению специалистов, образ является одним из лучших произведений новгородского письма с использованием ещё античных художественных традиций. На новгородскую школу указывает и поясное фронтальное изображение Пророка, и жест правой руки, ораторский или благословляющий, и закрытый свиток в левой. По отношению ко времени написания образа, такого единодушия нет. Поэтому датировка его создания находится в достаточно широком временном интервале (конец XIV — начало XV века).

Икона написана на двух липовых досках размером 75×57 см, с врезными шпонками, с паволокой по стыку, яичной темперой по левкасу. Имеются вставки поздней живописи вдоль стыка, на полях и фоне иконы, на нимбе и волосах Ильи. При реставрации прописана одежда пророка, фон и поля. Образ отреставрирован до 1914 года.

На иконе Илья Пророк изображён по пояс, фронтально, с сильной покатостью плеч. Жест его правой руки можно истолковать как благословляющий или как ораторский. В левой руке он держит свернутый красный свиток, обвязанный черным шнурком. Плащ красновато-коричневый, хитон желтый, на нём намечены белые и зеленые линии складок. Плат у ворота белый с черными полосками.

Длинные волосы, падающие на плечи, бородка и усы прописаны по зеленоватой рефти мазками белил и коричневыми линиями. Вохрение розовой охрой по светло-коричневому санкирю, с параллельными белильными движками, подчёркивающими пластику. Нимб Святого позолоченный. Фон иконы киноварный, поля жёлтые, надпись на фоне, определяющая личность Пророка, сделана белилами.

История образа.

Ветхозаветные пророки в старину изображались одинаково - длинные волосы, борода, плащ на плечах, свиток в руках, и только надписи возле нимбов позволяли определить, кто именно представлен на иконе. Среди них особое место занимает Илия – пророк дохристианской эпохи, живший в Палестине за девять веков до Рождества Христова. Он высоко почитается и христианами, и иудеями, и мусульманами.

Плащ, как первый символ Ветхозаветного пророка, является важной частью одежды пустынника, защищая и от палящего солнца, и от холода. Кроме того, материал плаща, шерсть, обеспечивает комфортные условия пребывания в пустыне. Там пророки проводили большую часть своей жизни – скрывались от недоброжелателей, молились, были наедине с Богом и собою.

Следующий символ пророка – шапочка, капюшон, плат, повязка или корона – в пустыне голову нужно защищать от солнца. Многие пророки были знатными людьми, отсюда и корона. Повязка также имеет значение – она скрепляет длинные волосы. Головной убор в иконографии символизирует также и благодать Божью, которая почиёт на святом. Символический смысл служения Богу имеют длинные волосы и другая растительность.

Свиток – знак проповеди. Если пророк оставил после себя книги, на свитке написаны самые значимые его пророчества. Если пророк учил устно, то свиток содержит самое известное его изречение.

Первые иконы Илии Пророка появились в ранневизантийскую эпоху и не имели отличительных особенностей. На древних мозаиках и фресках он изображается человеком, закутанным в плащ из плотной верблюжьей шерсти. У него борода и густые волосы, доходящие до плеч. Взгляд – пронзительный, волевой. Иногда на голове Святого изображалась шерстяная шапочка, а в руках свиток с пророческими словами. Есть изображения Илии, где он держит нож, которым казнил нечестивых языческих жрецов.

Особенности иконописной школы.

Избежавший монголо-татарского нашествия, Новгород испытывал в XIV – XV веках экономический и культурный подъём. Самым значимым периодом в развитии иконописи был рубеж XV века. Краски образов приобретают чистоту, палитра светлеет, из неё исчезают остатки былой сумрачности. Излюбленным цветом мастеров-иконописцев становится киноварь, определяющая мажорный характер всей палитры. Киноварь дается в сочетании с золотом фона, с белыми, зелеными и оливковыми красками.

Новгородская иконопись того времени не любит замысловатых сюжетов. Упрощаются традиционные иконографические типы, отбрасываются все лишние фигуры. Композиции легко обозримы, в них нет вредящей сюжету дробности. Основная сюжетная линия не затемняется второстепенными эпизодами. Скупость в композиционной разработке составляет отличительную черту новгородцев. Они предпочитают простые иконографические изводы традиционных праздников, изображают святых стоящими в ряд. Предпочтение отдаётся полуфигурным образам и житейским иконам, в которых с наглядностью передаются сцены из жизни святых.

Автор текста: Марина Румянцева.