Слушать произведение

Ошибка в тексте ?

Выделите ее мышкой и нажмите

Когда на последней неделе

Входил Он в Иерусалим,

Осанны навстречу гремели,

Бежали с ветвями за Ним.

А дни все грозней и суровей,

Любовью не тронуть сердец.

Презрительно сдвинуты брови.

И вот послесловье, конец.

Свинцовою тяжестью всею

Легли на дворы небеса.

Искали улик фарисеи,

Юля перед Ним, как лиса.

И темными силами храма

Он отдан подонкам на суд,

И с пылкостью тою же самой,

Как славили прежде, клянут.

Толпа на соседнем участке

Заглядывала из ворот,

Толклись в ожиданье развязки

И тыкались взад и вперед.

И полз шепоток по соседству

И слухи со многих сторон.

И бегство в Египет и детство

Уже вспоминались как сон.

Припомнился скат величавый

В пустыне, и та крутизна,

С которой всемирной державой

Его соблазнял сатана.

И брачное пиршество в Кане,

И чуду дивящийся стол.

И море, которым в тумане

Он к лодке, как по суху, шел.

И сборище бедных в лачуге,

И спуск со свечою в подвал,

Где вдруг она гасла в испуге,

Когда воскрешенный вставал…

Описание произведения.

«Отозвав же двенадцать учеников Своих, сказал им: вот, мы восходим в Иерусалим, и совершится все, написанное через пророков о Сыне Человеческом, ибо передадут Его, и поругаются над Ним, и оплюют Его, и будут бить, и убьют Его; и в третий день воскреснет» (Лк.18:31-33).

Стихотворение «Дурные дни» могло быть названо — «Перед страстями», так как в нём кратко пересказывается событийный ряд Страстной недели. Дурные дни, значит, плохие, тяжелые, гнетущие, безрадостные.

Время действия конкретизируется уже в самой первой строке. Первое четверостишие — своеобразный старт предстоящего событийного ряда, выдержанный в нейтральной интонации, и притом дающий отсылку к уже прошедшему событию. Это — Вход Господень в Иерусалим: «Когда на последней неделе / Входил Он в Иерусалим, / Осанны навстречу гремели, / Бежали с ветвями за Ним».

Однако в следующем катрене, резко, почти без перехода (таковым, правда, можно счесть фразу «Презрительно сдвинуты брови») повествование обрастает отчетливо мрачными интонациями: «А дни все грозней и суровей, / Любовью не тронуть сердец, / Презрительно сдвинуты брови, / И вот послесловье, конец».

Далее мрак всё более углубляется — это тёмные силы, проникшие в храм, и помрачённые горем небеса: «Свинцовою тяжестью всею / Легли на дворы небеса. / Искали улик фарисеи, / Юля перед Ним, как лиса. / И тёмными силами храма / Он отдан подонкам на суд, / И с пылкостью тою же самой, / Как славили прежде, клянут».

Здесь же появляются переклички с начальным катреном, которые продолжены в следующем, где снова появляется толпа, уподобленная неразумному стаду: «Толпа на соседнем участке / Заглядывала из ворот,/

Толклись в ожиданье развязки / И тыкались взад и вперёд». — Это та же толпа, что толклась ранее при входе Господа в Иерусалим, заглядывая через головы, чтобы Его увидеть и вопя от восторга. Теперь вместо радостных криков — подлый шепоток, компрометирующие не оправдавшего свою миссию Царя Израиля слухи. Всё это — в первой половине следующего четверостишия, а вот во втором и далее автор пытается восстановить ход мыслей Спасителя, внутренним зрением обозревающего пройденную земную жизнь. Это и пересказ автором эпизодов из Евангелия — пересказ, который был не лишним для современников Пастернака, читающих его роман, но Евангелия не читавших. Это и бегство Святого Семейства в Египет, и три искушения от сатаны, и брачный пир в Кане Галилейской с превращением воды в вино; и пешее хождение по Тивериадскому морю, и, наконец, воскрешение Лазаря: «И полз шепоток по соседству,/ И слухи со многих сторон. / И бегство в Египет, и детство / Уже вспоминались, как сон. / Припомнился скат величавый / В пустыне, и та крутизна, / С которой всемирной державой / Его соблазнял сатана. / И брачное пиршество в Кане, / И чуду дивящийся стол, / И море, которым в тумане / Он к лодке, как посуху, шел. / И сборище бедных в лачуге, / И спуск со свечою в подвал, / Где вдруг она гасла в испуге, / Когда Воскрешенный вставал…» — Две последние строки особенно важны: в них — предчувствие Воскресения, испуг погасшей свечи — это испуг сил мрака, предвидящих крушение своего царства. Таким образом, схождение в подвал предшествует сошествию Спасителя во ад.

История создания.

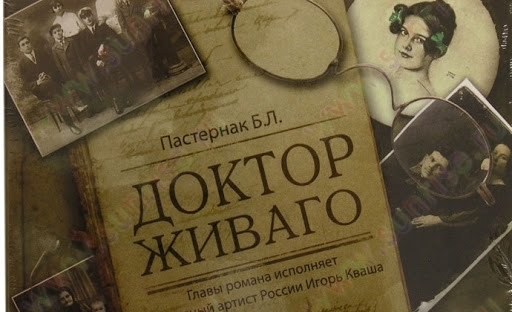

Стихотворение «Дурные дни» было написано в 40-е годы (точная дата неизвестна) и спустя десятилетие включено в текст заключительной главы «Доктора Живаго» наравне с другими стихами.

События Евангелия в нем описаны скупее, сдержанней, строже, менее красочно, чем в пяти других евангельских стихотворений Живаго.

В «Дурных днях» чувствуется влияние живописи на Евангельские темы. Но не в виде посылов к картинам западноевропейских мастеров, а русских, второй половины XIX в.: Иванова, Крамского, Перова, Ге, Семирадского.

Тягостная атмосфера стихотворения сравнима с жизнью Пастернака времени работы над «Доктором Живаго». Не забудем и то, что автором стихотворения является не только Пастернак, но и герой романа Юрий Живаго, вся жизнь которого является чередой таких вот «дурных дней». И, сочиняя свое стихотворение, он передоверяет это своё ощущение Спасителю.

Отношение автора к вере.

Религиозным восприятие мира Пастернак одарён был с детства. Любовь к православию привила ему русская няня, крестившая его в храме по собственной инициативе. Она же водила его на Богослужения, услышанные там молитвы Пастернак помнил всю жизнь. В те или иные периоды жизни он имел обыкновение читать их вслух, о чём имеются свидетельства.

Далее любовь к Христу только углублялась: поэт посещал Православные Богослужения, внимательнейшим образом читал Ветхий и, в особенности, Новый Завет, Псалтирь. Христианскими мотивами отмечены уже самые первые его стихи. Наиболее насыщен ими текст романа «Доктор Живаго», который он сам считал лучшим своим произведением, отмечая: «Атмосфера вещи – моё христианство».

При этом православная религиозность у Пастернака иногда заглушалась густым плотским началом. Подтверждение этому мы можем найти в стихах Живаго, в особенности тех, где повествование ведется от женского лица, например в «Магдалине» с её правдоподобными на чисто бытовом уровне, но явно лишними для религиозного духовного осмысления примесями чисто душевного, присущего католичеству опыта прелестного чувствования, например, такими: «Брошусь на землю у ног распятья,/ Обомру и закушу уста. / Слишком многим руки для объятья / Ты раскинешь по краям креста».

Можно предположить, что понятие веры определялись у Пастернака, как и у его героя, не столько культовыми, сколько бытовыми её слагаемыми. Может быть, поэтому он стремился к православию – вере того народа, с которым был связан бытом.

И в движении к этой вере, и в своем стремлении стать православным русским человеком поэт был совершенно искренен. Он был одним из первых видных советских евреев-интеллигентов, сознательно принявший православие – и именно его авторитет привел в православную церковь сотни и тысячи его соплеменников.

Перед смертью Пастернак, как свидетельствует в своих воспоминаниях его сын, исповедовался верующей знакомой Е.А. Крашенинниковой, во время которой «стал читать наизусть все причастные молитвы с закрытыми глазами и преобразившимся, светлым лицом. Эту исповедь она потом сообщила священнику, своему духовнику, и он дал разрешительную молитву».

Биография.

Борис Леонидович Пастернак родился 29 января (10 февраля) 1890 года в Москве. В 13 лет под влиянием А.Н. Скрябина Пастернак увлёкся музыкой, которой занимался в течение шести лет (сохранились его две прелюдии и соната для фортепиано).

Пастернак окончил 5-ю московскую гимназию с золотой медалью и всеми высшими баллами. В 1908 году, одновременно с подготовкой к выпускным экзаменам в гимназии, под руководством Ю.Д. Энгеля и Р.М. Глиэра готовился к экзамену по курсу композиторского факультета Московской консерватории.

В 1908 году поступил на юридический факультет Московского университета, а в 1909 году по совету А. Н. Скрябина перевёлся на философское отделение историко-филологического факультета Московского университета. Летом 1912 года изучал философию в Марбургском университете в Германии у главы марбургской неокантианской школы профессора Германа Когена, который советовал Пастернаку продолжить карьеру философа в Германии. В 1912 году Б. Л. Пастернак окончил Московский университет. За дипломом Пастернак не явился. После поездки в Марбург Пастернак отказался от философских занятий.

В это же время он начинает входить в круги московских литераторов. Первые стихи Пастернака по рекомендации С. Н. Дурылина были опубликованы в 1913 году (коллективный сборник группы «Лирика»), первая книга — «Близнец в тучах» — В 1928 году половина стихотворений «Близнеца в тучах» и три стихотворения из сборника группы «Лирика» были объединены Пастернаком в цикл «Начальная пора» и сильно переработаны. Пастернак стал осознавать себя профессиональным литератором.

В 1916 году вышел сборник «Поверх барьеров».

После революции 1917 года, в 1921 году, родители Пастернака и его сёстры покидают советскую Россию по личному ходатайству А. В. Луначарского для лечения главы семейства в Германии и обосновываются в Берлине, однако после операции Леонида Осиповича Пастернака семья не пожелала вернуться в СССР.

В 1922 году Пастернак женится на художнице Евгении Лурье, с которой проводит в гостях у родителей в Берлине вторую половину года и всю зиму 1922—1923 годов. В том же 1922 году выходит программная книга поэта «Сестра моя — жизнь».

В 1920-е годы созданы также сборник «Темы и вариации» (1923), роман в стихах «Спекторский» (1925), цикл «Высокая болезнь», поэмы «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт». В 1928 году Пастернак обращается к прозе. К 1930-му году он заканчивает автобиографические заметки «Охранная грамота», где излагаются его принципиальные взгляды на искусство и творчество.

На конец 1920-х — начало 1930-х годов приходится короткий период официального советского признания творчества Пастернака. Он принимает участие в деятельности Союза писателей СССР и в 1934 году Н.И. Бухарин призывал официально назвать Пастернака лучшим поэтом Советского Союза.

Прервав первый брак, в 1932 году Пастернак женится на З. Н. Нейгауз. В том же году выходит его книга «Второе рождение».

В 1936 году поселяется на даче в Переделкино, где с перерывами проживёт до конца жизни.

К концу 1930-х годов он обращается к прозе и переводам. Создаются ставшие классическими переводы многих трагедий Уильяма Шекспирa, «Фауста» Гёте, «Марии Стюарт» Ф. Шиллера.

1942—1943 годы провёл в эвакуации в Чистополе. Помогал денежно многим людям. В 1943 году выходит книга стихотворений «На ранних поездах».

В 1946 году Пастернак познакомился с Ольгой Ивинской (1912—1995), и она стала «музой» поэта.

Роман «Доктор Живаго» создавался в течение десяти лет, с 1945 по 1955 год. Являясь, по оценке самого писателя, вершиной его творчества как прозаика, роман являет собой широкое полотно жизни российской интеллигенции на фоне драматического периода от начала столетия до Великой Отечественной войны. Книга вышла в свет сначала в Италии, а потом в Голландии и Великобритании.

Ежегодно в период с 1946 по 1950 год, а также в 1957 году Пастернак выдвигался на соискание Нобелевской премии по литературе. В 1958 году Пастернак стал вторым писателем из России (после И. A. Бунина), удостоенным этой награды.

27 октября 1958 года постановлением совместного заседания президиума правления Союза писателей СССР и других писательских объединений, Пастернак был исключён из Союза писателей СССР. —

Из-за опубликованного на Западе стихотворения «Нобелевская премия» Поэт в феврале 1959 года был вызван к Генеральному прокурору СССР Р.А. Руденко, где ему угрожали обвинением по статье 64 «Измена Родине».

В письме на имя Хрущёва он написал: «Покинуть Родину для меня равносильно смерти. Я связан с Россией рождением, жизнью, работой».

В результате массовой кампании давления Пастернак отказался от Нобелевской премии.

Летом 1959 года Пастернак начал работу над оставшейся незавершённой пьесой «Слепая красавица», но обнаруженный вскоре рак лёгких в последние месяцы жизни приковал его к постели.

Умер 30 мая 1960 года, на 71-м году жизни. Похоронен 2 июня 1960 года на Переделкинском кладбище.

Составитель текста: Виталий Яровой.