Странник - Пушкин Александр Сергеевич

Ошибка в тексте ?

Выделите ее мышкой и нажмите

Опуская возможные пересказы биографии «солнца русской поэзии», остановимся на главном вопросе: Пушкин и православие. Постановка вопроса о пути Пушкина к православию, о Пушкине как православном человеке и православном поэте является сравнительно недавней и может вызвать сомнение в ее правомерности. Распространено мнение, что Пушкин был светским человеком, своего рода «гулякой праздным», известно его критическое отношение к вере, которое он особенно позволял себе в начале творческого пути (взять к примеру «Гаврилиаду», 1821 год).

Тем не менее, все знают, что умер Пушкин как христианин. «Если бы он пал на месте поединка или тотчас после него, — пишет митрополит Анастасий,-то он не только ушел бы из мира с неискупленною виною за дуэль, но унес бы с собою действительно неутолимую „жажду мести“, как сказал о нем Лермонтов... Бог оставил ему еще два дня (45 часов) жизни для искупления своего греха и достойного приготовления к вечности. Это была для него подлинно милость Божия, которую не мог не оценить он сам». Получив известие о серьезности своей раны, Пушкин просил послать за священником. Отец Петр, священник Конюшенной церкви, исповедовал и приобщил его Святых тайн. Простил Пушкин и Дантеса. Этот шаг был воспринят его друзьями и родными как естественный. Князь Вяземский писал: «В последние годы жизни своей он имел сильное религиозное чувство: читал и любил читать Евангелие, был проникнут красотою многих молитв, знал их наизусть и часто твердил их».

К сожалению, на отрицательную сторону жизни и деятельности поэта обращают внимания больше, чем надо, хотя положительное отношение поэта к религии заметно в его многочисленных стихах на христианские темы особенно последнего периода. Всю жизнь Пушкин шёл от тьмы к свету, именно поэтому столь любимы для него как поэта образы странников, устремляющихся горе.

Без сомнения, первый пушкинский странник – это его пророк, влачащийся на перепутье и томимый духовной жаждой. Его образ появляется в творчестве поэта в 1826 году. Однако в более зрелые годы религиозные мотивы получают в творчестве поэта ещё большее воплощение. Одним из примеров таких воплощений можно по праву считать стихотворение «Странник», написанное Пушкиным в 1835 году. Это вольная версификация начала первой главы романа Дж. Беньяна «The Pilgrim`s Progress», повествующая об унынии и душевной скорби героя, его бегстве от мира и обретении истинного пути в Боге. Источник данного произведения был обозначен самим поэтом в рукописи («Из Bunyan»), невзирая на его мотивно-образная система во многом отлична от текста-оригинала. По наблюдению А. Габрического, с первых-же строк заметна значительная разница. «Сочиненіе Bunyan’а “The Pilgrim’s Progress”, какъ, впрочемъ, указываетъ на это его полное заглавіе, есть не что иное, какъ описаніе сна, видѣннаго авторомъ, при чемъ онъ постоянно объ этомъ напоминаетъ читателю, повторяя въ началѣ каждаго болѣе или менѣе крупнаго отдѣла стереотипную фразу: «then I saw in my dream». У Пушкина нѣсколько тяжеловѣсный и усложняющій мотивъ сна совсѣмъ опущенъ… онъ весь разсказъ излагаетъ отъ перваго лица, т. е., другими словами, отожествляетъ автора и Христіанина), героя его сна» [Габричевский А. "Странник" Пушкина и его отношение к английскому подлиннику // Пушкин и его современники: Материалы и исследования / Комис. для изд. соч. Пушкина при Отд-нии рус. яз. и словесности Имп. акад. наук. Вып. 19/20. Пг., 1914. С. 45.]. Если взять во внимание эту особенность изложения, то может показаться, что Пушкин как будто следует за мыслью Беньяна. Во всяком случае, слова последнего «As I walked through the wilderness [of this world ...]» (когда я шёл по пустыне этого мира) и «...and a great burden upon his back…» (и огромная ноша на его спине) находят у него свое выражение в словах:

Однажды странствуя среди долины дикой,

Незапно был объят я скорбию великой

И тяжким бременем подавлен и согбен,

Как тот, кто на суде в убийстве уличен.

Но и здесь Пушкин-версификатор добавляет свои поэтические особенности, это, сравнение: «Как тот, кто на суде в убийстве уличен». Этим сравнением достигается описание тяжести умонастроения лирического героя, и, кроме того, вводится знаковый для всего стихотворения образы суда и предстояния с виною. Как мы помним, именно боязнь Высшего Суда станет впоследствии причиной бегства странника из этого мира. И характерно, что Пушкин, в отличие от Беньяна, вводит этот образ сразу. Однако в поэтической вариации русского поэта это указание на эсхатологизм – не единственное. Так, переводя вопрос героя: «What shall I do?», Пушкин добавляет к ожидаемому «Что делать буду я?» слова «Что станется со мной», который в контексте упоминаемого уже образа суда звучат как неотвратимость наказания. Следующий образ, который Пушкин обрамляет христианскими эсхатологическими мотивами – это образ огня. И у Беньяна, и у его талантливого переводчика речь идет о Небесном огне: «I am for certain informed that this our city will be burned with fire from heaven». Однако Пушкин подчеркивает масштабность катастрофы,

Наш город пламени и ветрам обречен;

Он в угли и золу вдруг будет обращен,

И мы погибнем все, коль не успеем вскоре

Обресть убежище; а где? о горе, горе!

Вне сомнения, здесь поэт обыгрывает новозаветное пророчество о том, что «тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков» (2 Петр. 3:6-7), именно поэтому на месте английского «the which yet I see not» (то, чего я пока не вижу) стоит тревожное: «И мы погибнем все, коль не успеем вскоре / Обресть убежище; а где? о горе, горе!»

Семья отворачивается от героя, и он вновь оказывается на перепутье, не зная куда идти. Этот эпизод Пушкин обрамляет страннической мотивикой, чего нет в прозаическом тексте Беньяна. Сравним:

|

Стихотворение Пушкина |

Текст Беньяна |

|

Пошел я вновь бродить – уныньем изнывая И взоры вкруг себя со страхом обращая, Как узник, из тюрьмы замысливший побег, Иль путник, до дождя спешащий на ночлег, |

... [I saw also that] he looked this way and that way, as if he would run; yet he stood still, because, [as I perceived], he could not tell which way to go.

(Перевод) .. [Я также видел, что] он смотрел то в одну, то в другую сторону, как будто собирался бежать; но он стоял неподвижно, потому что, [как я понял], он не мог сказать, в какую сторону идти. |

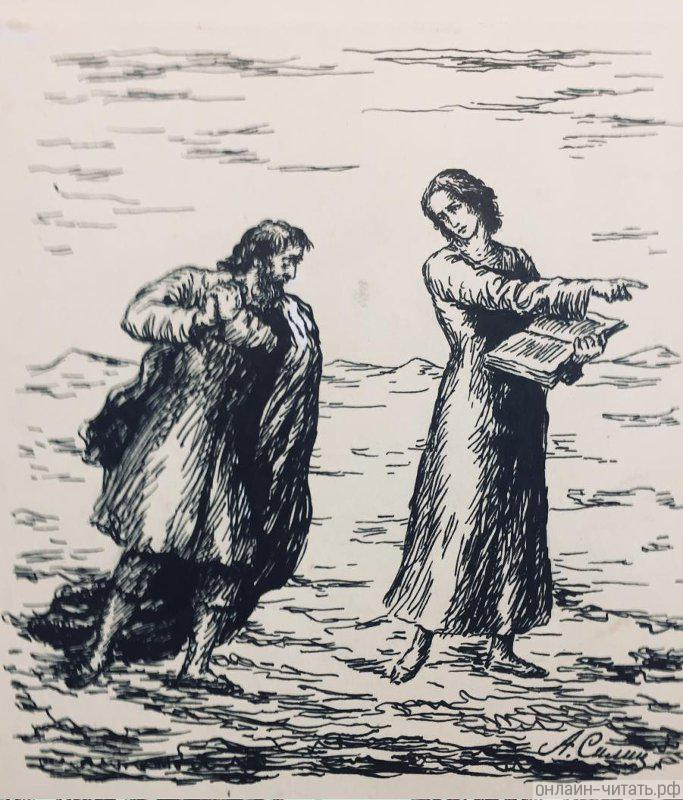

Примечательно, что среди новых образов, добавленных Пушкиным, есть и путник, который спешит совершить свой путь. Что это за путь раскрывается в последующей строчке стихотворения: «Духовный труженик – влача свою веригу…» Таким образом, странничество героя приобретает отчетливые духовные черты, путь его не здешний, тоска его – тоска по иному. Кульминационный момент первой главы текста-источника и стихотворения Пушкина, когда герой встречает того, кто может указать ему верную дорогу. В тексте-оригинале это – Евангелист, но Пушкину с его всеобъемлющим знанием культуры, обойтись евангелистом было бы недостаточно. Юноша светел – это парафрастическое наименование ангела в библейской традиции, а в средневековых апокрифах, например, «Хождении Агапия в рай» юноша даже символизирует там самого Христа. Этот ангел или Христос, держащий книгу (книгу Жизни?) указует герою перстом на белеющую даль и побуждает следовать на этот свет.

«Иди ж, – он продолжал: – держись сего ты света;

Пусть будет он тебе единственная мета,

Пока ты тесных врат спасенья не достиг,

Ступай!» – И я бежать пустился в тот же миг.

Интересно, что нейтральное беньяновское «the gate» превращается под пером Пушкина в христианский символ «тесных врат спасенья». Исследователи уже обращали внимание на избирательность пушкинского перевода. Из первой части произведения Беньяна поэт перелагает всего лишь несколько начальных страниц. Разнообразные перипетии аллегорических странствий пилигрима, сатирические картины английской жизни и быта XVII века, пестрая галерея многочисленных добродетельных и чаще злонравных персонажей – все это остается в стороне. Но как характерно, что свое внимание Пушкин сосредоточивает только на наиболее остром психологическом моменте повести – «тягчайшем внутреннем кризисе, крутом нравственном переломе, побуждающем человека полностью отречься от всей своей прежней жизни, порвать со всеми и со всем, страстно возжаждать нового, спасительного пути и, наконец, решительно стать на него». Достижение спасительного пути, а не препятствия, обнаруживаемые на дороге – в поле зрения Пушкина-поэта [Благой Д. Д. Джон Беньян, Пушкин и Лев Толстой // Пушкин: Исследования и материалы / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). Т. 4. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962. С. 55.].